C'est indéniable, beaucoup de nos metteurs en scène contemporains semblent gênés aux entournures par les opéras de Wagner. Accusé de tous les maux, ce dernier serait un prophète du nazisme, un artiste raciste et calculateur, le penseur autoritaire d'un art du passé et dans l'impasse - entre autres nombreux crimes. Ces metteurs en scène (ayant pris un pouvoir autrefois dévolu aux créateurs et semblant souvent saisis de cette hubris qu'on jugera appropriée ou excessive selon leurs réussites ou leurs échecs) sont particulièrement enclins aux propositions les plus polémiques - ne sachant pas trop quoi faire de ce "Parsifal" et de ce qu'il peut nous dire aujourd'hui. Richard Jones nous en donne encore l'exemple dans ce spectacle.

Synthèse du Grand Œuvre wagnérien médité dès les jeunes années du compositeur (1845) et testament musical, ce "Festival scénique sacré" (créé en 1882 à Bayreuth, un an avant sa mort) pose la dernière pierre d'un nouveau genre conçu comme un temple dédié à la religion de l'art (Kunstreligion). Une œuvre où musique sublime et haute poésie (le livret) feraient souffler à nouveau un vent sacré, non pas venu du ciel mais d'un homme, un rédempteur libéré des vains rituels des monothéismes.

Synthèse du Grand Œuvre wagnérien médité dès les jeunes années du compositeur (1845) et testament musical, ce "Festival scénique sacré" (créé en 1882 à Bayreuth, un an avant sa mort) pose la dernière pierre d'un nouveau genre conçu comme un temple dédié à la religion de l'art (Kunstreligion). Une œuvre où musique sublime et haute poésie (le livret) feraient souffler à nouveau un vent sacré, non pas venu du ciel mais d'un homme, un rédempteur libéré des vains rituels des monothéismes.

Une messe pour les temps nouveaux donc que le compositeur philosophe offre à l'humanité pour la délivrer de la misère ontologique de sa condition ; manifestant sur la scène la supériorité des vertus du renoncement et de la compassion (méditées dans la lecture de Schopenhauer et des écrits sur le Bouddhisme). Une régénération en trois actes pour un peu plus de quatre heures d'un spectacle donné dans cette nouvelle agora que devient le théâtre.

Richard Jones met en scène la communauté du Graal telle une sorte de secte des années cinquante, dans laquelle le rituel est devenu un exercice dont on a oublié la signification. Le roi Titurel est ici un figurant, un vieux nain malade (la basse Reinhard Hagen chante le rôle des coulisses et ne sera visible qu'aux saluts). Les chevaliers sont des jeunes gens en tenue de sport qui répètent tels des pantins des gestes ridicules.

Le vieux et noble chevalier Gurnemanz du livret est devenu dans cette proposition leur jeune professeur - c'est la basse Günther Groissböck en déficit de projection comme de charisme. Chacun passe de la fontaine banale où se dresse le buste de profil du chef (du temps de sa splendeur oubliée) à la bibliothèque qui n'offre qu'une série d'un seul ouvrage au titre ironique ("Wort", le Mot en français) - bibles dérisoires qu'on déplace ci et là.

Richard Jones met en scène la communauté du Graal telle une sorte de secte des années cinquante, dans laquelle le rituel est devenu un exercice dont on a oublié la signification. Le roi Titurel est ici un figurant, un vieux nain malade (la basse Reinhard Hagen chante le rôle des coulisses et ne sera visible qu'aux saluts). Les chevaliers sont des jeunes gens en tenue de sport qui répètent tels des pantins des gestes ridicules.

Le vieux et noble chevalier Gurnemanz du livret est devenu dans cette proposition leur jeune professeur - c'est la basse Günther Groissböck en déficit de projection comme de charisme. Chacun passe de la fontaine banale où se dresse le buste de profil du chef (du temps de sa splendeur oubliée) à la bibliothèque qui n'offre qu'une série d'un seul ouvrage au titre ironique ("Wort", le Mot en français) - bibles dérisoires qu'on déplace ci et là.

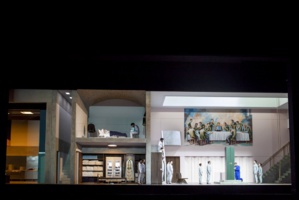

Le plateau dévoile en glissant latéralement les différentes pièces de ce qui devrait être le château de Montsalvat. Dans une des pièces, Amfortas blessé (Peter Mattei - seulement liedersänger ici) reçoit au premier acte des perfusions du sang donné par les élèves. Il a été empoisonné par le généticien Klingsor (Evgeny Nikitin, inquiétant à souhait), sorte de savant fou se livrant à de bien curieuses manipulations. Lors de la cérémonie du dévoilement du Graal, les serviteurs du culte apparaissent revêtus d'une bizarre tunique médiévale en velours brodée de la date 1957 en chiffres romains. Sans doute une plaisanterie de R. Jones censée occuper les soirées d'herméneutes têtus. Quand Parsifal, l'Innocent au cœur pur, vient troubler l'ennui de cette vie collective, force est de constater qu'il n'est qu'un boy-scout en culottes courtes. Ce qui laisse peu d'espoir qu'il puisse sauver quiconque.

Le message est clair : tout rituel est niais car dogmatique, affaire de domination de faibles esprits et mensonge creux. Comprenez : surtout celui que Wagner a voulu instaurer dans son opéra. Œuvrant par miniaturisation des enjeux ("Parsifal" selon Jones ne serait qu'une histoire cachée de honte et de peur de la sexualité), il choisit la laideur façon Regie Theater dans des décors et des costumes dus à ULTZ, son complice.

Le message est clair : tout rituel est niais car dogmatique, affaire de domination de faibles esprits et mensonge creux. Comprenez : surtout celui que Wagner a voulu instaurer dans son opéra. Œuvrant par miniaturisation des enjeux ("Parsifal" selon Jones ne serait qu'une histoire cachée de honte et de peur de la sexualité), il choisit la laideur façon Regie Theater dans des décors et des costumes dus à ULTZ, son complice.

Le summum de la trivialité est atteint au deuxième acte quand des Filles Fleurs cultivées dans le jardin de Klingsor se révèlent être des créatures androgynes sorties d'épis de maïs transgéniques caressant avec insistance leurs attributs sexuels proéminents. Durant presque tout le spectacle, cette suite de tableaux hideux nuit surtout aux artistes en venant constamment contredire la beauté de leur chant et leur importance scénique.

Modifiant le finale de l'œuvre (pervertissant la philosophie générale de la pensée wagnérienne), Richard Jones réunit Parsifal et Kundry (qui sortent de la scène bras-dessus bras-dessous) suivis des chevaliers en rupture de ban - une réinterprétation bien peu convaincante dans sa volonté de refuser au chef-d'œuvre toute transcendance.

Pourtant le chef-d'œuvre de Wagner gagne toujours malgré la médiocrité de ses ennemis. Surtout quand de superbes chanteurs le défendent avec l'éclat idoine. Le duo d'Andreas Schager (un Parsifal somptueux) et de Kundry (l'impressionnante Anja Kampe) élève soudain le deuxième acte à la grandeur attendue.

Modifiant le finale de l'œuvre (pervertissant la philosophie générale de la pensée wagnérienne), Richard Jones réunit Parsifal et Kundry (qui sortent de la scène bras-dessus bras-dessous) suivis des chevaliers en rupture de ban - une réinterprétation bien peu convaincante dans sa volonté de refuser au chef-d'œuvre toute transcendance.

Pourtant le chef-d'œuvre de Wagner gagne toujours malgré la médiocrité de ses ennemis. Surtout quand de superbes chanteurs le défendent avec l'éclat idoine. Le duo d'Andreas Schager (un Parsifal somptueux) et de Kundry (l'impressionnante Anja Kampe) élève soudain le deuxième acte à la grandeur attendue.

Le timbre du heldentenor n'est sans doute pas le plus beau déjà entendu, mais Andreas Schager brûle le plateau et réussit magnifiquement ses débuts à Paris. Engagé totalement, puissant ou subtil, doté d'une voix au phrasé idéal et aux accents bouleversants, il est un Parsifal d'anthologie. Anja Kampe se hisse sans peine à sa hauteur en composant un personnage tour à tour ténébreux et pathétique avec des moyens vocaux (aigus et graves) tout aussi solides.

La direction de Philippe Jordan épouse de manière sismique les errements de la mise en scène. Il fait le choix d'une lenteur extrême dans le Prélude (et dans les passages orchestraux mythiques tel l'Enchantement du Vendredi Saint) - ce qui n'arrange rien en termes de manque de magie, d'émotion et de puissance de la majeure partie du spectacle - donnant à entendre un conflit de motifs quelque peu dévitalisé. Si tout est affaire d'interprétation du "Sehr lagsam" noté sur la partition, manque aussi l'intense expressivité attendue ("Sehr ausdrucksvoll").

La direction de Philippe Jordan épouse de manière sismique les errements de la mise en scène. Il fait le choix d'une lenteur extrême dans le Prélude (et dans les passages orchestraux mythiques tel l'Enchantement du Vendredi Saint) - ce qui n'arrange rien en termes de manque de magie, d'émotion et de puissance de la majeure partie du spectacle - donnant à entendre un conflit de motifs quelque peu dévitalisé. Si tout est affaire d'interprétation du "Sehr lagsam" noté sur la partition, manque aussi l'intense expressivité attendue ("Sehr ausdrucksvoll").

Ces choix du grand chef qu'il est n'obèrent pas quelques moments d'émotion pure et la force tragique insufflée au deuxième acte. L'orchestre, merveilleux comme toujours, étincelle de couleurs luxuriantes avec ses cordes tantôt douces, tantôt dramatiques, ses parfaits bois et cuivres douloureux ou solennels. C'est de la fosse que l'ineffable élévation de ce poème suprême s'échappera quand même.

Spectacle vu le 13 mai 2018.

Autres dates : 16, 20 et 23 mai 2018.

Diffusion sur France Musique le 27 mai 2018 à 20 h.

Opéra national de Paris.

Place de la Bastille 75012.

Tél. : 08 92 89 90 90.

>> operadeparis.fr

Spectacle vu le 13 mai 2018.

Autres dates : 16, 20 et 23 mai 2018.

Diffusion sur France Musique le 27 mai 2018 à 20 h.

Opéra national de Paris.

Place de la Bastille 75012.

Tél. : 08 92 89 90 90.

>> operadeparis.fr