On se souvient de la genèse d'un des ultimes chefs-d'œuvre de Mozart, composé à la demande d'Emmanuel Schikaneder pour le Theater auf der Wieden et créé deux mois avant la mort du compositeur. Chef-d'œuvre fondateur du genre du singspiel mélangeant théâtre et opéra en langue allemande, cette "Flûte enchantée" décrit les épreuves initiatiques d'un couple princier Pamina et Tamino et d'un duo d'extraction populaire, Papageno l'Oiseleur et sa chère Papagena. Ce joyau musical et conte merveilleux - avec sa fiction ancrée dans une Égypte rêvée – mêle, dans une harmonie géniale, divertissement comique et sensibilité pré-romantique au service d'un apologue imprégné de l'esprit des Lumières (et de la Franc-maçonnerie).

Donnée en 2014 au Festival d'Aix, la reprise en cette soixante-dixième édition de la production de Simon McBurney s'enrichit notablement grâce à une troupe de chanteurs formidables (dont certains étaient présents dès 2014), à l'extraordinaire talent de l'Ensemble Pygmalion à s'emparer pour la première fois d'un opéra de Mozart et dans la maturation du propos du metteur en scène anglais (par ailleurs aussi réalisateur, auteur et acteur). Les acclamations des festivaliers debout, enflammant le Grand Théâtre de Provence à l'issue du spectacle, en ont fait foi.

Donnée en 2014 au Festival d'Aix, la reprise en cette soixante-dixième édition de la production de Simon McBurney s'enrichit notablement grâce à une troupe de chanteurs formidables (dont certains étaient présents dès 2014), à l'extraordinaire talent de l'Ensemble Pygmalion à s'emparer pour la première fois d'un opéra de Mozart et dans la maturation du propos du metteur en scène anglais (par ailleurs aussi réalisateur, auteur et acteur). Les acclamations des festivaliers debout, enflammant le Grand Théâtre de Provence à l'issue du spectacle, en ont fait foi.

De prime abord les choix de Simon McBurney surprennent et inquiètent, avouons-le. Le plateau, nu, noir et vide, ne présente qu'un immense plancher rectangulaire tenu par quatre cordes (tombant des cintres) à distance du sol - telle une gigantesque balançoire. Côté cour, la cabine de la réalisation des effets spéciaux sonores se tient en bord de scène à l'exact côté opposé (côté jardin) du bureau-écran de réalisation des effets visuels.

Originalité notable, la fosse de l'orchestre a été considérablement remontée et prolonge cette dernière en pente douce. On ne tardera pas à constater que les musiciens seront mis à contribution dans le jeu, de même que les spectateurs des premiers rangs. La vidéo filme en temps réel traces écrites ou chanteurs, les dessins à la craie, les incrustations d'images, tout cela projeté sur un écran ou en fond de plateau. Un travail sonore très sophistiqué ajoute au dispositif qui viendra donc habiller la scène ; de même que les multiples orientations du plancher suspendu évoqueront les divers lieux de la fiction.

C'est que le metteur en scène anglais a voulu retrouver la virginité du chef-d'œuvre mozartien, si joué qu'il en est surchargé (voire obscurci) de références et d'attentes. Sa vision s'inscrira donc sur une page blanche (noire en l'occurrence ici). Les théâtres de tréteaux et de machines mêlés dans le singspiel sont ramenés ici à leur plus simple expression afin de laisser toute la place au chant, au texte et à la musique (et la gloire à l'orchestre). Débarrassé de ses oripeaux habituels, l'opéra que présente Simon McBurney nous invite à repartir de zéro : son livre d'images merveilleuses et parfois prosaïques se fait l'humble et très drôle serviteur d'une des plus belles partitions qui soit. De celles dont on connaît et attend tous les "hits", et dont on savoure ici chaque moment avec gourmandise et émotion.

Originalité notable, la fosse de l'orchestre a été considérablement remontée et prolonge cette dernière en pente douce. On ne tardera pas à constater que les musiciens seront mis à contribution dans le jeu, de même que les spectateurs des premiers rangs. La vidéo filme en temps réel traces écrites ou chanteurs, les dessins à la craie, les incrustations d'images, tout cela projeté sur un écran ou en fond de plateau. Un travail sonore très sophistiqué ajoute au dispositif qui viendra donc habiller la scène ; de même que les multiples orientations du plancher suspendu évoqueront les divers lieux de la fiction.

C'est que le metteur en scène anglais a voulu retrouver la virginité du chef-d'œuvre mozartien, si joué qu'il en est surchargé (voire obscurci) de références et d'attentes. Sa vision s'inscrira donc sur une page blanche (noire en l'occurrence ici). Les théâtres de tréteaux et de machines mêlés dans le singspiel sont ramenés ici à leur plus simple expression afin de laisser toute la place au chant, au texte et à la musique (et la gloire à l'orchestre). Débarrassé de ses oripeaux habituels, l'opéra que présente Simon McBurney nous invite à repartir de zéro : son livre d'images merveilleuses et parfois prosaïques se fait l'humble et très drôle serviteur d'une des plus belles partitions qui soit. De celles dont on connaît et attend tous les "hits", et dont on savoure ici chaque moment avec gourmandise et émotion.

Toujours frappées au coin de procédés ingénieux luxueusement bricolés, quelques scènes atteignent à une absolue grâce. Citons celle où Tamino tente de pénétrer dans les temples de la Sagesse, de la Raison et de la Nature - ici figurés par des livres reliés géants en un effet bluffant (en fait une rangée de modeste bibliothèque filmée dans le coin du plateau).

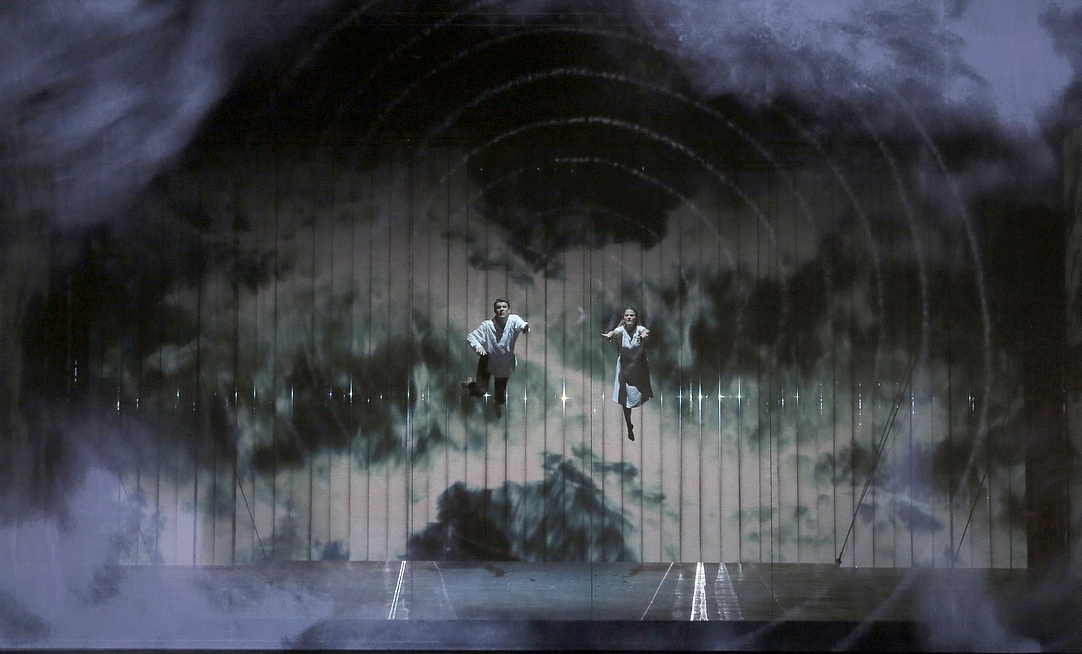

Ou encore celle de l'assemblée réunissant le Prêtre Sarastro et ses fidèles autour du plancher devenu table-autel ; sans oublier les scènes finales de l'opéra - quand le chœur loue les vertus des nouveaux initiés en une fleur dessinée au sol par les corps de tous les chanteurs allongés filmés en plongée (c'est l'amour universel), également quand Tamino et Pamina traversent les épreuves d'un feu terrifiant puis d'un ouragan poétique (ils flottent alors joliment dans l'espace). La force magique et pacificatrice de la musique, la musique de l'amour, l'amour de la musique et de l'humanité, c'est de tout cela dont il est question.

Nonobstant le Monostatos en panne de projection de Bengt-Ola Morgny, le cast se révèle merveilleux. La basse russe Dimitry Ivashchenko est un noble et charismatique Sarastro face à l'inquiétante Reine de la Nuit interprétée par Kathryn Lewek. La soprano américaine cisèle les quatre contre-fa de ses vocalises staccato comme autant de poignards acérés - avec une aisance et une impulsion remarquables. On frémit d'aise en l'admirant dans ce fameux air de la vengeance.

Ou encore celle de l'assemblée réunissant le Prêtre Sarastro et ses fidèles autour du plancher devenu table-autel ; sans oublier les scènes finales de l'opéra - quand le chœur loue les vertus des nouveaux initiés en une fleur dessinée au sol par les corps de tous les chanteurs allongés filmés en plongée (c'est l'amour universel), également quand Tamino et Pamina traversent les épreuves d'un feu terrifiant puis d'un ouragan poétique (ils flottent alors joliment dans l'espace). La force magique et pacificatrice de la musique, la musique de l'amour, l'amour de la musique et de l'humanité, c'est de tout cela dont il est question.

Nonobstant le Monostatos en panne de projection de Bengt-Ola Morgny, le cast se révèle merveilleux. La basse russe Dimitry Ivashchenko est un noble et charismatique Sarastro face à l'inquiétante Reine de la Nuit interprétée par Kathryn Lewek. La soprano américaine cisèle les quatre contre-fa de ses vocalises staccato comme autant de poignards acérés - avec une aisance et une impulsion remarquables. On frémit d'aise en l'admirant dans ce fameux air de la vengeance.

La soprano norvégienne Mari Eriksmoen est une Pamina frémissante et subtile ; son beau chant s'accorde parfaitement avec celui de Stanislas de Barbeyrac, un Tamino idéal. Le ténor français a l'habitude de briller dans chacune de ses apparitions. Mais qui aujourd'hui peut offrir un tel sens princier de la ligne, une respiration si naturelle et des couleurs si chatoyantes dans ce rôle ? Il offre un régal pour les oreilles, sculptant artistement piani et forte dans l'air ravissant du portrait au premier acte comme dans les airs suivants (tel celui de l'éveil "Zum ziele führt dich diese Bahn").

Le Papageno du baryton néerlandais Thomas Oliemans se révèle irrésistible de drôlerie, de verve et d'engagement scénique ; il mérite mille fois de rencontrer l'amour (et la noblesse du cœur). Citons encore le bel Orateur du baryton Christian Immler, le chœur superlatif formé par les chanteurs de Pygmalion et les trois jeunes enfants grimés en spectres du Knabenchor der Chorakademie de Dortmund.

L'un des sommets de la soirée, c'est aussi l'orchestre de l'Ensemble Pygmalion dirigé par son fondateur Raphaël Pichon. Dès l'ouverture, les accents lourds et répétés, l'allegro fugué impressionnent par leur juste expressivité et la puissance sacrée de la partition s'impose.

Mobile et subtil, l'orchestre modèle tous les climats et colore tous les registres : du comique de certaines situations à la solennité la plus majestueuse (avec de belles trompettes en fanfare lors de la procession). Les nuances les plus nobles côtoient la joie la plus débridée. Avec notamment la flûte de Georgia Browne et le glockenspiel d'Arnaud de Pasquale, les pupitres de l'Ensemble Pygmalion nous ont fait vivre la plus bouleversante des soirées.

Le Papageno du baryton néerlandais Thomas Oliemans se révèle irrésistible de drôlerie, de verve et d'engagement scénique ; il mérite mille fois de rencontrer l'amour (et la noblesse du cœur). Citons encore le bel Orateur du baryton Christian Immler, le chœur superlatif formé par les chanteurs de Pygmalion et les trois jeunes enfants grimés en spectres du Knabenchor der Chorakademie de Dortmund.

L'un des sommets de la soirée, c'est aussi l'orchestre de l'Ensemble Pygmalion dirigé par son fondateur Raphaël Pichon. Dès l'ouverture, les accents lourds et répétés, l'allegro fugué impressionnent par leur juste expressivité et la puissance sacrée de la partition s'impose.

Mobile et subtil, l'orchestre modèle tous les climats et colore tous les registres : du comique de certaines situations à la solennité la plus majestueuse (avec de belles trompettes en fanfare lors de la procession). Les nuances les plus nobles côtoient la joie la plus débridée. Avec notamment la flûte de Georgia Browne et le glockenspiel d'Arnaud de Pasquale, les pupitres de l'Ensemble Pygmalion nous ont fait vivre la plus bouleversante des soirées.

Du 6 au 24 juillet 2018 à 19 h 30.

Retransmission en direct sur France Musique le 9 juillet à 19 h 30.

Grand Théâtre de Provence.

Tél. : 08 20 922 923.

>> festival-aix.com

"Die Zauberflöte" (1891).

Singspiel en deux actes.

Musique de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).

Livret d'Emmanuel Schikaneder.

En allemand surtitré en français et en anglais.

Durée : 3 h 30 environ (avec un entracte).

Retransmission en direct sur France Musique le 9 juillet à 19 h 30.

Grand Théâtre de Provence.

Tél. : 08 20 922 923.

>> festival-aix.com

"Die Zauberflöte" (1891).

Singspiel en deux actes.

Musique de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).

Livret d'Emmanuel Schikaneder.

En allemand surtitré en français et en anglais.

Durée : 3 h 30 environ (avec un entracte).