"La légende d'Orphée" n'est pas le premier opéra de l'histoire occidentale quand il est créé à Mantoue à la cour des Gonzague en 1607, mais il s'impose assurément comme le premier chef-d'œuvre du genre. S'inspirant des innovations des compositeurs de la Camerata florentine (1), Claudio Monteverdi va surpasser ses devanciers en soumettant complètement pour la première fois la musique au drame. Confiant le livret à un musicien (auteur d'intermèdes chantés), Alessandro Striggio, il opère une synthèse entre les pratiques vocales de son temps (en les enrichissant) et une manière nouvelle : l'importance accordée à l'orchestre, l'utilisation subtile à des fins expressives et dramatiques des instruments dans l'écriture et le renforcement du rôle du chœur.

Le choix du compositeur et du librettiste se porte ainsi sur le mythe d'Orphée, ce poète, fils de la Muse Calliope et du dieu Apollon - cette rêverie sur la perte irrémédiable comme signe et nécessité de l'art. Orphée, capable d'émouvoir toute la création avec sa lyre, aime la nymphe Eurydice et la perd. Grâce à son chant, ce mortel sera autorisé au mépris de la loi divine à l'arracher à l'Erèbe - à la condition de ne jamais se retourner pour la regarder. Nous connaissons tous la suite.

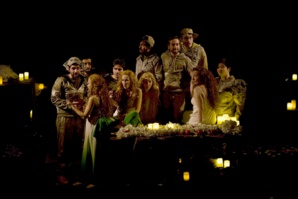

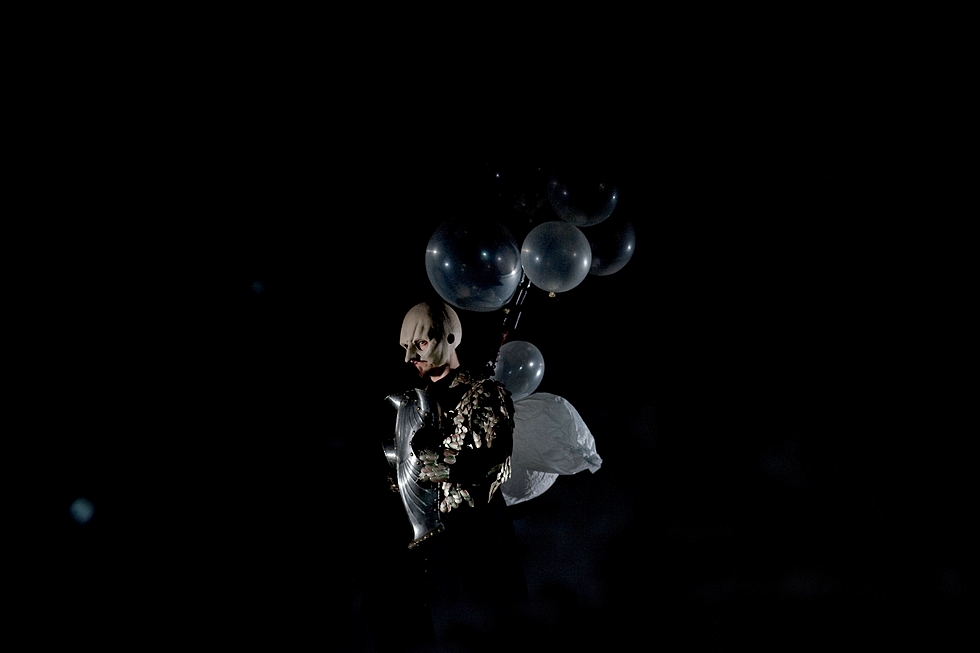

Julie Bérès, assistée du scénographe Julien Peissel, nous emmène sur les traces du Poète dans une très belle proposition de mise en scène à la fois onirique et poétique. Dans un superbe clair-obscur dû aux lumières de Cathy Olive, l'allégorie de la Musique du prologue cache sous son immense jupe les protagonistes du drame. Quand cet ingénieux tissu se retrousse sur un plateau entièrement recouvert de vrai gazon, la pastorale du premier acte peut débuter avec ses bergers et ses nymphes. Évoquant la magie du théâtre baroque à machines tout en empruntant aux arts visuels les plus modernes, une série de tableaux à l'invention renouvelée exaltent la beauté de l'opéra.

Le choix du compositeur et du librettiste se porte ainsi sur le mythe d'Orphée, ce poète, fils de la Muse Calliope et du dieu Apollon - cette rêverie sur la perte irrémédiable comme signe et nécessité de l'art. Orphée, capable d'émouvoir toute la création avec sa lyre, aime la nymphe Eurydice et la perd. Grâce à son chant, ce mortel sera autorisé au mépris de la loi divine à l'arracher à l'Erèbe - à la condition de ne jamais se retourner pour la regarder. Nous connaissons tous la suite.

Julie Bérès, assistée du scénographe Julien Peissel, nous emmène sur les traces du Poète dans une très belle proposition de mise en scène à la fois onirique et poétique. Dans un superbe clair-obscur dû aux lumières de Cathy Olive, l'allégorie de la Musique du prologue cache sous son immense jupe les protagonistes du drame. Quand cet ingénieux tissu se retrousse sur un plateau entièrement recouvert de vrai gazon, la pastorale du premier acte peut débuter avec ses bergers et ses nymphes. Évoquant la magie du théâtre baroque à machines tout en empruntant aux arts visuels les plus modernes, une série de tableaux à l'invention renouvelée exaltent la beauté de l'opéra.

Et on ne peut qu'admirer la performance parfaite des Cris de Paris (musiciens, chanteurs et danseurs). L'ensemble sur instruments anciens dirigé par leur chef Geoffroy Jourdain recrée avec une rare intelligence du texte une des plus admirables partitions qui soient. Dans l'intimité de l'Amphithéâtre de Bastille, les riches sonorités des instruments comme les voix des chanteurs nous invitent à un voyage sensible dans le temps et dans l'espace : dépaysement garanti.

Le baryton polonais Tomasz Kumiega, au charisme vocal incontestable, est un Orphée tout de douleur intériorisée. Si l'agilité pour les fioritures du chant n'est pas tout à fait évidente (2), sa très belle voix nous emporte aisément sur les plaines de Thrace ou aux Enfers. Elle forme avec le soprano délicieux de Laure Poissonnier un duo des plus réussis. Dans leur sillage, tous les chanteurs de l'Académie nous charment : la Musique délicate de Pauline Texier, la Proserpine passionnée de Gemma Ni Bhrlain ou le Pluton inquiétant de Mikhail Timoshenko. Après celle du Charon de Andriy Gnatiuk, l'apparition finale d'Apollon (intense Damien Pass) achève de nous ravir - tout droit au ciel. Petit conseil : installez-vous au premier rang et laissez vos pieds nus fouler ce frais tapis de verdure…

(1) À la fin du XVIe siècle, une élite de nobles cultivés à Florence accueille et encourage les compositeurs Jacopo Peri, Giulio Caccini, Emilio de Cavalieri ou encore Vicenzo Galilei (Galilée donc), favorisant ainsi la création des premiers opéras, inspirés du théâtre antique. C'est la fameuse Camerata florentine.

(2) Le rôle d'Orphée a été créé par un castrat.

Le baryton polonais Tomasz Kumiega, au charisme vocal incontestable, est un Orphée tout de douleur intériorisée. Si l'agilité pour les fioritures du chant n'est pas tout à fait évidente (2), sa très belle voix nous emporte aisément sur les plaines de Thrace ou aux Enfers. Elle forme avec le soprano délicieux de Laure Poissonnier un duo des plus réussis. Dans leur sillage, tous les chanteurs de l'Académie nous charment : la Musique délicate de Pauline Texier, la Proserpine passionnée de Gemma Ni Bhrlain ou le Pluton inquiétant de Mikhail Timoshenko. Après celle du Charon de Andriy Gnatiuk, l'apparition finale d'Apollon (intense Damien Pass) achève de nous ravir - tout droit au ciel. Petit conseil : installez-vous au premier rang et laissez vos pieds nus fouler ce frais tapis de verdure…

(1) À la fin du XVIe siècle, une élite de nobles cultivés à Florence accueille et encourage les compositeurs Jacopo Peri, Giulio Caccini, Emilio de Cavalieri ou encore Vicenzo Galilei (Galilée donc), favorisant ainsi la création des premiers opéras, inspirés du théâtre antique. C'est la fameuse Camerata florentine.

(2) Le rôle d'Orphée a été créé par un castrat.

Prochaines représentations les 17, 19 et 21 mai 2016 à 20 h.

Opéra national de Paris,

Place de la Bastille, Paris 12e.

Tél. : 08 92 89 90 90.

>> operadeparis.fr

"La Favola d'Orfeo" (1607).

Légende en musique en un prologue et cinq actes.

Musique de Claudio Monteverdi (1567-1643).

Livret d'Alessandro Striggio fils.

En italien surtitré en français.

Durée : 2 h 15 avec entracte.

Geoffroy Jourdain, direction musicale.

Julie Bérès, mise en scène.

Mirabelle Ordinaire, assistante à la mise en scène.

Julien Peissel, scénographie.

Aurore Thibout, costumes.

Cathy Olive, lumières.

Stéphanie Chène, chorégraphie.

Christian Archambeau, vidéo.

Leslie Six, dramaturgie.

Philippe Dupuy, dessin.

Chanteurs de l'Académie de l'Opéra national de Paris.

Orchestre et chœur Les Cris de Paris.

Opéra national de Paris,

Place de la Bastille, Paris 12e.

Tél. : 08 92 89 90 90.

>> operadeparis.fr

"La Favola d'Orfeo" (1607).

Légende en musique en un prologue et cinq actes.

Musique de Claudio Monteverdi (1567-1643).

Livret d'Alessandro Striggio fils.

En italien surtitré en français.

Durée : 2 h 15 avec entracte.

Geoffroy Jourdain, direction musicale.

Julie Bérès, mise en scène.

Mirabelle Ordinaire, assistante à la mise en scène.

Julien Peissel, scénographie.

Aurore Thibout, costumes.

Cathy Olive, lumières.

Stéphanie Chène, chorégraphie.

Christian Archambeau, vidéo.

Leslie Six, dramaturgie.

Philippe Dupuy, dessin.

Chanteurs de l'Académie de l'Opéra national de Paris.

Orchestre et chœur Les Cris de Paris.