Aller voir ou revoir cette production de l'opéra de Janàcek, la perfection scénique de ses tableaux, son humanité bouleversante, son intelligence supérieure, permet de mesurer - s'il le fallait encore - à quel point Patrice Chéreau nous manque. Peu de créateurs donnent un tel sentiment, des années après leur disparition, d‘un deuil inconsolable tant artistique qu'humain.

Nous ne l'avons approché qu'à travers ses films, ses mises en scène au théâtre et à l'opéra, et pourtant il figure à jamais dans l'aréopage de ces grands artistes qui ont su nous parler intimement. C'est donc avec une grande joie que nous avions appris que Stéphane Lissner avait décidé de programmer cette année à Paris le travail commandé par ses soins en 2007 pour les Wiener Festwochen, repris ensuite au Festival d'Aix-en-Provence.

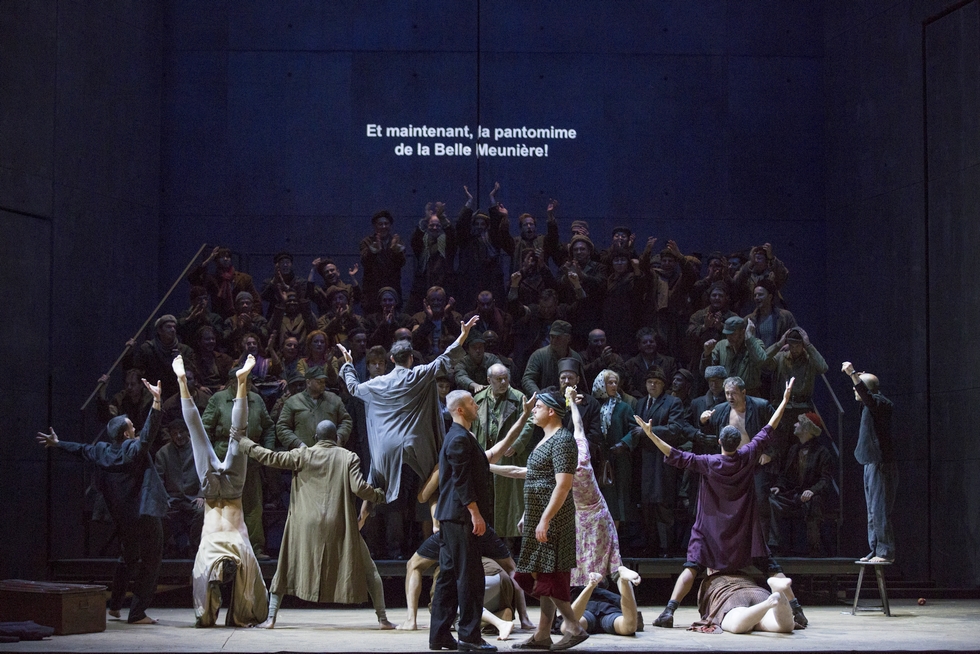

Fruit de la troisième collaboration entre Pierre Boulez et Patrice Chéreau (après leurs Ring commencé en 1976 et "Lulu" en 1978), "De la Maison des Morts" était un spectacle passionnant d'une heure quarante où se conjuguaient les talents des deux hommes : le présentisme expressionniste absolu de la musique dirigée par le premier et, pour le second, le travail sur la lisibilité pour le spectateur des relations complexes entre quelques "morts" (ces bagnards condamnés au goulag à de longues peines), dans une splendide série de tableaux très dynamiques arrachés aux lisières de l'horreur concentrationnaire.

Nous ne l'avons approché qu'à travers ses films, ses mises en scène au théâtre et à l'opéra, et pourtant il figure à jamais dans l'aréopage de ces grands artistes qui ont su nous parler intimement. C'est donc avec une grande joie que nous avions appris que Stéphane Lissner avait décidé de programmer cette année à Paris le travail commandé par ses soins en 2007 pour les Wiener Festwochen, repris ensuite au Festival d'Aix-en-Provence.

Fruit de la troisième collaboration entre Pierre Boulez et Patrice Chéreau (après leurs Ring commencé en 1976 et "Lulu" en 1978), "De la Maison des Morts" était un spectacle passionnant d'une heure quarante où se conjuguaient les talents des deux hommes : le présentisme expressionniste absolu de la musique dirigée par le premier et, pour le second, le travail sur la lisibilité pour le spectateur des relations complexes entre quelques "morts" (ces bagnards condamnés au goulag à de longues peines), dans une splendide série de tableaux très dynamiques arrachés aux lisières de l'horreur concentrationnaire.

Nul temps mort dans cet enfer gris, où les hommes souvent coupables des meurtres les plus atroces tentent de survivre entre remords et désespoir. Alors que la rédemption et la lumière agonisent dans des dortoirs cernés par l'hiver sibérien que rappellent les hauts murs aveugles du scénographe Richard Peduzzi, les mots seuls peuvent ressusciter le passé et tenter d'exorciser en vain la culpabilité et la mort. Force d'un drame dont la nécessité s'impose : c'est l'honneur de l'opéra contemporain qu'une vision de cette classe puisse rencontrer une œuvre du patrimoine.

Les détenus conjurent l'ennui comme ils peuvent dans le beau ballet tragique que Chéreau a imaginé avec le chorégraphe Thierry Thieû Niang : jeu de football improvisé, soin apporté à un aigle blessé, vol d'un manteau chaud alors qu'un nouveau détenu est promptement déshabillé, bagarres, pantomimes burlesques donnant chair aux souvenirs bons ou mauvais.

Pas d'action dramatique à proprement parler dans le livret de Leos Janàcek, largement extrait du récit de Fédor Dostoïevski (1) ; un livret dont le sens apparaît dans l'architecture générale avec la juxtaposition des narrations de quatre détenus, le symbole de l'aigle à qui on rendra la liberté, sans oublier la relation entretenue entre le prisonnier politique Goriantchikov, un noble instruit, et le jeune Alieïa à qui il apprend à lire.

Les détenus conjurent l'ennui comme ils peuvent dans le beau ballet tragique que Chéreau a imaginé avec le chorégraphe Thierry Thieû Niang : jeu de football improvisé, soin apporté à un aigle blessé, vol d'un manteau chaud alors qu'un nouveau détenu est promptement déshabillé, bagarres, pantomimes burlesques donnant chair aux souvenirs bons ou mauvais.

Pas d'action dramatique à proprement parler dans le livret de Leos Janàcek, largement extrait du récit de Fédor Dostoïevski (1) ; un livret dont le sens apparaît dans l'architecture générale avec la juxtaposition des narrations de quatre détenus, le symbole de l'aigle à qui on rendra la liberté, sans oublier la relation entretenue entre le prisonnier politique Goriantchikov, un noble instruit, et le jeune Alieïa à qui il apprend à lire.

Dans une unité de temps et de lieu étouffante (2), soulignée par le très beau dispositif de Richard Peduzzi superbement éclairé par Bertrand Couderc, ces hommes entre eux se cognent, s'aident, se séparent, s'élancent et meurent entre travail forcé inepte (ces milliers de déchets qui tombent des cintres, à ramasser) et crises de folie sans issue (Le Petit Prisonnier, Louka Kouzmich). Chéreau rend à ces humiliés et offensés, à ces repris de justice méprisables leur humanité poignante en nous tendant un miroir fraternel.

La distribution vocale est à la hauteur des enjeux de ce cauchemar intemporel. Outre les très beaux chœurs, on appréciera l'art de la plupart des quinze chanteurs reprenant à Paris leur rôle de 2007 : le Louka de Stefan Margita impressionne toujours en brute pas tout à fait impavide. L'Aleïa d'Eric Stoklossa au chant clair incarne subtilement l'innocence outragée touchée par la grâce. Face aux autres détenus (dont le pitoyable Chapkine d'un Peter Hoare inspiré en autre victime de la misère sociale), il brille vraiment de "cette étincelle divine" présente en chaque homme (3).

Pour les nouveaux venus, le ténor Ladislav Elgr (Skouratov), les basses Willard White (Goriantchikov) et Peter Mattei sont bouleversants d'humanité troublée. Ce dernier, avec son long récit du troisième acte, défend admirablement cette "mélodie du parler" qu'a créée Janàcek. Un Janàcek soucieux de rénover la vocalité à l'opéra en s'inspirant des chants et de la langue tchèques.

La distribution vocale est à la hauteur des enjeux de ce cauchemar intemporel. Outre les très beaux chœurs, on appréciera l'art de la plupart des quinze chanteurs reprenant à Paris leur rôle de 2007 : le Louka de Stefan Margita impressionne toujours en brute pas tout à fait impavide. L'Aleïa d'Eric Stoklossa au chant clair incarne subtilement l'innocence outragée touchée par la grâce. Face aux autres détenus (dont le pitoyable Chapkine d'un Peter Hoare inspiré en autre victime de la misère sociale), il brille vraiment de "cette étincelle divine" présente en chaque homme (3).

Pour les nouveaux venus, le ténor Ladislav Elgr (Skouratov), les basses Willard White (Goriantchikov) et Peter Mattei sont bouleversants d'humanité troublée. Ce dernier, avec son long récit du troisième acte, défend admirablement cette "mélodie du parler" qu'a créée Janàcek. Un Janàcek soucieux de rénover la vocalité à l'opéra en s'inspirant des chants et de la langue tchèques.

Dans la fosse, Esa-Pekka Salonen marche sur les traces de Pierre Boulez en soulignant les tensions, les rythmes sauvages, toujours inattendus et les couleurs orchestrales polarisées de ce "primitivisme puissant" (imprégné de folklore morave) que relevait le maître français. Compassionnelle ou sarcastique, cette musique mobilise musiciens et spectateurs en une intense expérience existentielle.

Pour les amoureux (nombreux) du travail révolutionnaire de Patrice Chéreau, l'Opéra de Paris organise avec la Bibliothèque Nationale de France une exposition au Palais Garnier sur ses mises en scène lyriques jusqu'au 3 mars 2018.

(1) D'après "Souvenirs de la Maison des Morts" (1861).

(2) Pas de deuxième acte en extérieur ici "sur les rives de l'Irtych".

(3) Citation de Dostoïevski qu'avait recopiée Janàcek sur sa partition.

Pour les amoureux (nombreux) du travail révolutionnaire de Patrice Chéreau, l'Opéra de Paris organise avec la Bibliothèque Nationale de France une exposition au Palais Garnier sur ses mises en scène lyriques jusqu'au 3 mars 2018.

(1) D'après "Souvenirs de la Maison des Morts" (1861).

(2) Pas de deuxième acte en extérieur ici "sur les rives de l'Irtych".

(3) Citation de Dostoïevski qu'avait recopiée Janàcek sur sa partition.

Du 18 novembre au 2 décembre 2017.

Vendredi 24 à 20 h, dimanche 26 à 14 h 30, mercredi 29 et samedi 2 à 20 h.

Opéra national de Paris.

Place de la Bastille Paris (12e).

Tel : 08 92 89 90 90.

>> operadeparis.fr

"De la Maison des Morts" (1930).

Opéra en trois actes.

Musique et livret de Leos Janàcek (1854-1928).

En langue tchèque surtitrée en français et en anglais.

Durée : 1 h 40 sans entracte.

Vendredi 24 à 20 h, dimanche 26 à 14 h 30, mercredi 29 et samedi 2 à 20 h.

Opéra national de Paris.

Place de la Bastille Paris (12e).

Tel : 08 92 89 90 90.

>> operadeparis.fr

"De la Maison des Morts" (1930).

Opéra en trois actes.

Musique et livret de Leos Janàcek (1854-1928).

En langue tchèque surtitrée en français et en anglais.

Durée : 1 h 40 sans entracte.

Esa-Pekka Salonen, direction musicale.

Patrice Chéreau, mise en scène.

Peter Mc Clintock, Vincent Huguet, réalisation de la mise en scène.

Thierry Thieû Niang, collaboration artistique.

Richard Peduzzi, décors.

Caroline de Vivaise, costumes.

Bertrand Couderc, lumières.

Willard White, Alexandre Petrovitch Goriantchikov.

Eric Stoklossa, Alieïa.

Stefan Margita, Louka Kouzmich/Filka Morosov.

Ladislav Elgr, Skouratov.

Susannah Haberfeld, Une Prostituée.

Peter Hoare, Chapkine.

Peter Mattei, Chichkov.

Orchestre et Chœurs de l'Opéra national de Paris.

José Luis Basso, Chef des Chœurs.

Patrice Chéreau, mise en scène.

Peter Mc Clintock, Vincent Huguet, réalisation de la mise en scène.

Thierry Thieû Niang, collaboration artistique.

Richard Peduzzi, décors.

Caroline de Vivaise, costumes.

Bertrand Couderc, lumières.

Willard White, Alexandre Petrovitch Goriantchikov.

Eric Stoklossa, Alieïa.

Stefan Margita, Louka Kouzmich/Filka Morosov.

Ladislav Elgr, Skouratov.

Susannah Haberfeld, Une Prostituée.

Peter Hoare, Chapkine.

Peter Mattei, Chichkov.

Orchestre et Chœurs de l'Opéra national de Paris.

José Luis Basso, Chef des Chœurs.