Le Siège de Corinthe, 1826, Auguste Caron d’après Cicéri © BnF Bibliothèque - musée de l’Opéra de Paris.

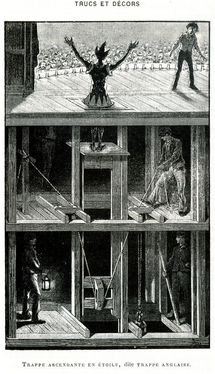

En soulevant ainsi le rideau de scène, le visiteur pourra découvrir un monde qui, d’habitude, n'est réservé qu'aux professionnels du spectacle, celui des coulisses. Comprendre le fonctionnement de la machinerie d'un théâtre, le mouvement des décors (dont le changement de ceux placés sur une tournette), les trucages et les astuces permettant de faire apparaître ou surgir un décor, un accessoire ou un comédien, la technique du "fantôme", l'utilité des trappes, etc., sera ainsi possible grâce à un parcours de vitrines animées remarquablement scénographié par Alain Batifoulier et Simon de Tovar. Après "l'envers du décor", le "spectateur" terminera son voyage par une plongée dans les "dessous" du plateau où il sera alors prêt à monter sur scène ou à y disparaître… tel le fantôme de l’Opéra.

La réunion des œuvres majeures de cette exposition a été réalisée par Catherine Join-Diéterle, passée maître ès-décors pour cette riche et passionnante époque de l’histoire théâtrale qu’est le XIXe siècle. Par tradition familiale comme par amour de la recherche, après avoir consacré sa thèse à ces magiciens de l’illusion que furent Isabey, Cicéri, Séchan, Diéterle, elle a organisé sa sélection minutieusement pour conduire le visiteur dans ce monde enchanté de la scène et du hors scène.

La réunion des œuvres majeures de cette exposition a été réalisée par Catherine Join-Diéterle, passée maître ès-décors pour cette riche et passionnante époque de l’histoire théâtrale qu’est le XIXe siècle. Par tradition familiale comme par amour de la recherche, après avoir consacré sa thèse à ces magiciens de l’illusion que furent Isabey, Cicéri, Séchan, Diéterle, elle a organisé sa sélection minutieusement pour conduire le visiteur dans ce monde enchanté de la scène et du hors scène.

L’atelier des décors de l’Opéra aux Menus-Plaisirs (rue Richer), vers 1840 © BnF Bibliothèque - musée de l’Opéra de Paris.

Afin de rendre le parcours plus attractif et ludique, elle s'est attaché la collaboration d'Alain Batifoulier et de Simon de Tovar, scénographes, qui ont conçu huit vitrines mécanisées contenant chacune un célèbre décor reconstitué :

• L’incendie dans "Le Siège de Corinthe", tragédie lyrique d’Alexandre Soumet et Giuseppe-Luigi Balocchi ;

• Le cloître dans "Robert le Diable", opéra de Giacomo Meyerbeer ;

• Le fameux escalier du décor du dernier acte de "Chatterton", pièce d’Alfred de Vigny ;

• La forêt enchantée dans "La Sylphide", ballet de Filippo Taglioni ;

• Le temple de Vulcain dans "Aïda", opéra de Giuseppe Verdi ;

• L’écroulement du temple dans "Samson et Dalila", opéra de Camille Saint-Saëns ;

• La place de Constance dans "La Juive", opéra de Jacques Fromental Halévy ;

• Le tombeau de Charlemagne dans "Hernani", pièce de Victor Hugo.

En complément de ces reconstitutions de décors, des éléments de machinerie articulés et projetés expliquent mieux que tout discours le fonctionnement du théâtre. On peut, par exemple, découvrir ici les trappes anglaises et les cabestans, là les changements à vue et les effets lumineux… En plus de l'observation, des boîtes - réalisées par les services techniques de la Comédie-Française et de l’Opéra national de Bordeaux - permettent d'effectuer réellement la manipulation de la machinerie théâtrale.

Parallèlement à tous ces éléments, de magnifiques dessins, aquarelles, huiles, esquisses de décors (datant du XIXe siècle), accompagnées de théâtres miniatures et de quelques maquettes en trois dimensions sont exposés. On peut notamment admirer la maquette construite du "Vieux Paris" (tableau 2 de l’acte V) des "Huguenots", opéra de Meyerbeer, une des œuvres symboliques du "grand opéra" - ou opéra historique - qui naquit au XIXe siècle et triompha partout en Europe.

• L’incendie dans "Le Siège de Corinthe", tragédie lyrique d’Alexandre Soumet et Giuseppe-Luigi Balocchi ;

• Le cloître dans "Robert le Diable", opéra de Giacomo Meyerbeer ;

• Le fameux escalier du décor du dernier acte de "Chatterton", pièce d’Alfred de Vigny ;

• La forêt enchantée dans "La Sylphide", ballet de Filippo Taglioni ;

• Le temple de Vulcain dans "Aïda", opéra de Giuseppe Verdi ;

• L’écroulement du temple dans "Samson et Dalila", opéra de Camille Saint-Saëns ;

• La place de Constance dans "La Juive", opéra de Jacques Fromental Halévy ;

• Le tombeau de Charlemagne dans "Hernani", pièce de Victor Hugo.

En complément de ces reconstitutions de décors, des éléments de machinerie articulés et projetés expliquent mieux que tout discours le fonctionnement du théâtre. On peut, par exemple, découvrir ici les trappes anglaises et les cabestans, là les changements à vue et les effets lumineux… En plus de l'observation, des boîtes - réalisées par les services techniques de la Comédie-Française et de l’Opéra national de Bordeaux - permettent d'effectuer réellement la manipulation de la machinerie théâtrale.

Parallèlement à tous ces éléments, de magnifiques dessins, aquarelles, huiles, esquisses de décors (datant du XIXe siècle), accompagnées de théâtres miniatures et de quelques maquettes en trois dimensions sont exposés. On peut notamment admirer la maquette construite du "Vieux Paris" (tableau 2 de l’acte V) des "Huguenots", opéra de Meyerbeer, une des œuvres symboliques du "grand opéra" - ou opéra historique - qui naquit au XIXe siècle et triompha partout en Europe.

Un intérêt nouveau pour la scénographie au XIXe siècle

Trappe ascendante en étoile dite trappe anglaise © Illustration Georges Moynet, dans l’ouvrage "Trucs et décors".

La réunion de ces divers éléments illustre l’importance prise par la scénographie au XIXe siècle à la Comédie-Française et à l’Opéra de Paris. Ces grands théâtres institutionnels ne craignirent plus alors d’adopter les trucages, souvent conçus pour les spectacles de fééries représentés sur les scènes qualifiées alors de secondaires, inventions à grands effets qui, au début du siècle, étaient jugées indignes des scènes prestigieuses. Ces scénographies nouvelles ont indéniablement été au service d’une révolution, celle de genres nouveaux : le drame, l’opéra historique, le ballet romantique. Ces derniers démodèrent la tragédie parlée et lyrique qui était en vogue jusque-là.

L’exposition met également en avant l’évolution de la sensibilité et l'importance que l'image va prendre dans le théâtre, préfigurant le statut de "l'image reine" dans les techniques nouvelles "révolutionnaires" qui vont naître : le cinéma puis la télévision. Ce développement visuel, technique, voire féérique et magique - George Méliès est déjà là avec son Théâtre Robert Houdin acquis en 1888 -, côtoie les noms des auteurs les plus célèbres de la littérature française, Victor Hugo, Alfred de Vigny, Alfred de Musset… ainsi que ceux d’Eugène Scribe et de Casimir Delavigne, grands artisans de la scène. Quant à ces illustres compositeurs, de Gioacchino Rossini à Giuseppe Verdi en passant par Giacomo Meyerbeer, Jacques-Fromental Halévy et Charles Gounod, ils ont fait du grand opéra français un genre apprécié dans toute l’Europe du XIXe siècle.

La centaine de magnifiques esquisses et maquettes exposées fait découvrir les peintres décorateurs, fondateurs de dynasties couvrant tout le siècle, et aussi réunis en ateliers, particularités qui furent à l’origine de la pérennité de leur style artistique. Cicéri, célèbre auteur de paysages romantiques, contribue avec Daguerre, passionné d’éclairage et futur inventeur de la photographie, à donner à la couleur locale une place importante. Cicéri règne sans partage jusqu’au début de la monarchie de Juillet, avant d’entrer en concurrence avec ses anciens élèves, tels Séchan et Cambon, spécialistes de la vraisemblance historique et des évocations d’architectures anciennes.

À partir de 1850, de nouveaux décorateurs comme Thierry, Lavastre, Carpezat, Chaperon, etc., innovent en donnant une vision plus réaliste du monde environnant. C'est aussi cela que nous montre et nous fait comprendre "L'envers du décor" : la naissance d'une scénographie moderne qui connaîtra un essor fulgurant, stimulé par l'apparition du cinématographe.

L’exposition met également en avant l’évolution de la sensibilité et l'importance que l'image va prendre dans le théâtre, préfigurant le statut de "l'image reine" dans les techniques nouvelles "révolutionnaires" qui vont naître : le cinéma puis la télévision. Ce développement visuel, technique, voire féérique et magique - George Méliès est déjà là avec son Théâtre Robert Houdin acquis en 1888 -, côtoie les noms des auteurs les plus célèbres de la littérature française, Victor Hugo, Alfred de Vigny, Alfred de Musset… ainsi que ceux d’Eugène Scribe et de Casimir Delavigne, grands artisans de la scène. Quant à ces illustres compositeurs, de Gioacchino Rossini à Giuseppe Verdi en passant par Giacomo Meyerbeer, Jacques-Fromental Halévy et Charles Gounod, ils ont fait du grand opéra français un genre apprécié dans toute l’Europe du XIXe siècle.

La centaine de magnifiques esquisses et maquettes exposées fait découvrir les peintres décorateurs, fondateurs de dynasties couvrant tout le siècle, et aussi réunis en ateliers, particularités qui furent à l’origine de la pérennité de leur style artistique. Cicéri, célèbre auteur de paysages romantiques, contribue avec Daguerre, passionné d’éclairage et futur inventeur de la photographie, à donner à la couleur locale une place importante. Cicéri règne sans partage jusqu’au début de la monarchie de Juillet, avant d’entrer en concurrence avec ses anciens élèves, tels Séchan et Cambon, spécialistes de la vraisemblance historique et des évocations d’architectures anciennes.

À partir de 1850, de nouveaux décorateurs comme Thierry, Lavastre, Carpezat, Chaperon, etc., innovent en donnant une vision plus réaliste du monde environnant. C'est aussi cela que nous montre et nous fait comprendre "L'envers du décor" : la naissance d'une scénographie moderne qui connaîtra un essor fulgurant, stimulé par l'apparition du cinématographe.

"L'envers du décor à la Comédie Française et à l'Opéra de Paris au XIXe siècle"

Détail de l'affiche de l'expo "L'envers du décor" © DR.

Commissaire : Catherine Join-Diéterle, Conservateur général honoraire des musées de la Ville de Paris.

Scénographes : Alain Batifoulier, Simon de Tovar.

Du 28 janvier au 20 mai 2012.

Ouvert du lundi au dimanche de 10 h à 18 h.

Centre National du Costume de Scène et de la Scénographie.

Quartier Villars, Route de Montilly, Moulins (03), 04 70 20 76 20.

>> cncs.fr

Cette exposition a été réalisée grâce aux prêts de la Bibliothèque nationale de France (Bibliothèque - Musée de l’Opéra, Département des Arts du spectacle), de la Bibliothèque - Musée de la Comédie-Française, des Maisons Victor Hugo, de l’Opéra national de Bordeaux et de collectionneurs.

Scénographes : Alain Batifoulier, Simon de Tovar.

Du 28 janvier au 20 mai 2012.

Ouvert du lundi au dimanche de 10 h à 18 h.

Centre National du Costume de Scène et de la Scénographie.

Quartier Villars, Route de Montilly, Moulins (03), 04 70 20 76 20.

>> cncs.fr

Cette exposition a été réalisée grâce aux prêts de la Bibliothèque nationale de France (Bibliothèque - Musée de l’Opéra, Département des Arts du spectacle), de la Bibliothèque - Musée de la Comédie-Française, des Maisons Victor Hugo, de l’Opéra national de Bordeaux et de collectionneurs.