Mais aussi des universitaires, scientifiques, intellectuelles de diverses disciplines : Maboula Soumahoro, chercheuse et maîtresse de conférences ; Éliane Viennot, historienne, grammairienne ; Delphine Gardey, historienne, sociologue ; Rachele Borghi, géographe. Bref, un panel de talents et de compétences pour travailler à la construction des spectacles.

La réalisation n'a rien à envier à ce casting. Ce sont cinq comédiennes, elles aussi, investies et talentueuses qui seront le verbe et les corps de ces spectacles : Lenka Luptakova, Christine Braconnier, Lymia Vitte, Claire Engel, Marion Coutarel et Hélène Soulié herself dans son propre rôle d'enquêtrice, de chercheuse, de naïve et d'empêcheuse de tourner en rond ou d'en rester là ou de dire c'est comme ça, c'est ainsi, c'est la vie, ça a toujours été ainsi, c'est dans l'ordre des choses…

Pourquoi cette nécessité de nommer toutes ces personnes ? Primo, parce que cette poignée de spectacles s'inscrit entre réalité et fiction. Qu'ils sont spectacles engagés. Qu'ils ont tous en commun un questionnement sur la place des femmes dans la société, dans le sort qui leur est réservé, dans leurs libertés, l'histoire de ces libertés, dans les contraintes et les empêchements qui leur sont faits, et le pourquoi de toutes les discriminations que l'ordre social instaure. Secondo, parce que toutes les participantes à ces six spectacles sont, comme vous l'aurez remarqué, des femmes : autant dire celles qui savent de quoi il est question.

La réalisation n'a rien à envier à ce casting. Ce sont cinq comédiennes, elles aussi, investies et talentueuses qui seront le verbe et les corps de ces spectacles : Lenka Luptakova, Christine Braconnier, Lymia Vitte, Claire Engel, Marion Coutarel et Hélène Soulié herself dans son propre rôle d'enquêtrice, de chercheuse, de naïve et d'empêcheuse de tourner en rond ou d'en rester là ou de dire c'est comme ça, c'est ainsi, c'est la vie, ça a toujours été ainsi, c'est dans l'ordre des choses…

Pourquoi cette nécessité de nommer toutes ces personnes ? Primo, parce que cette poignée de spectacles s'inscrit entre réalité et fiction. Qu'ils sont spectacles engagés. Qu'ils ont tous en commun un questionnement sur la place des femmes dans la société, dans le sort qui leur est réservé, dans leurs libertés, l'histoire de ces libertés, dans les contraintes et les empêchements qui leur sont faits, et le pourquoi de toutes les discriminations que l'ordre social instaure. Secondo, parce que toutes les participantes à ces six spectacles sont, comme vous l'aurez remarqué, des femmes : autant dire celles qui savent de quoi il est question.

Pour construire ces histoires, Hélène Soulié emploie la même démarche. Partant de faits réels, de personnages de la vie civile qu'elle rencontre personnellement, elle demande, d'une part, à une autrice de produire un texte qui sera dit par une seule interprète, d'autre part, à une scientifique d'intervenir sur le plateau dans une sorte d'entretien pour répondre, argumenter et enrichir la thématique abordée dans la partie jouée par la comédienne. Situations particulières, personnelles, intimes parfois se mêlent ainsi à des questionnements plus vastes, plus sociales, plus définies dans l'Histoire.

Mais avant tout, l'actualité palpite. Dans "Madam#1", ce sera le port du voile dans l'espace public, dont le débat en France dure depuis plus de vingt ans, mais aussi le racisme indicible de notre société, deux sujets réunis par la même omerta, le même déni. Que se cache-t-il en réalité sous le discours officiel sur les libertés individuelles et l'égalité des chances ?

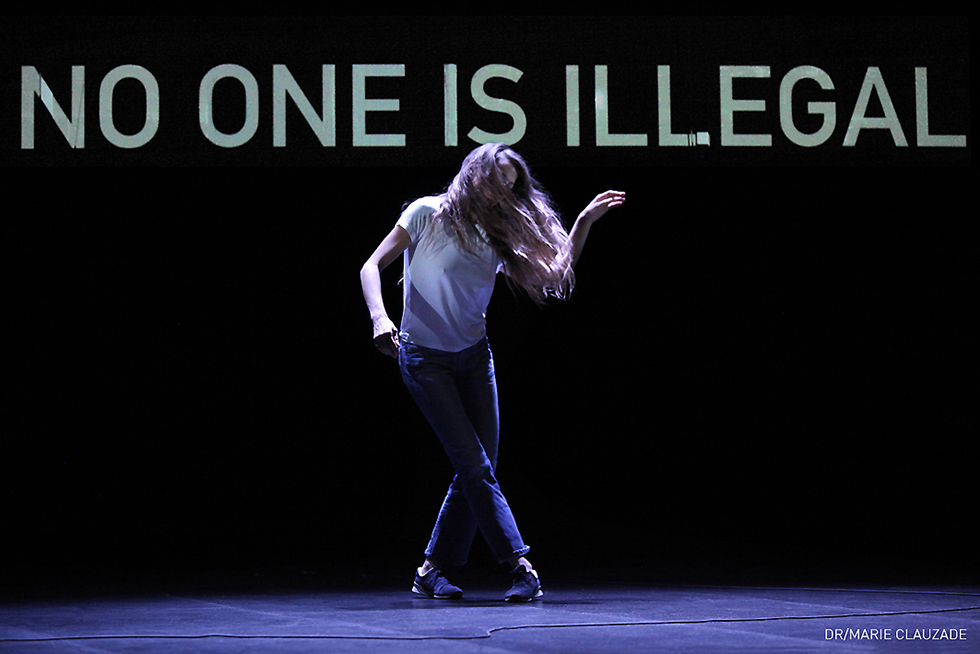

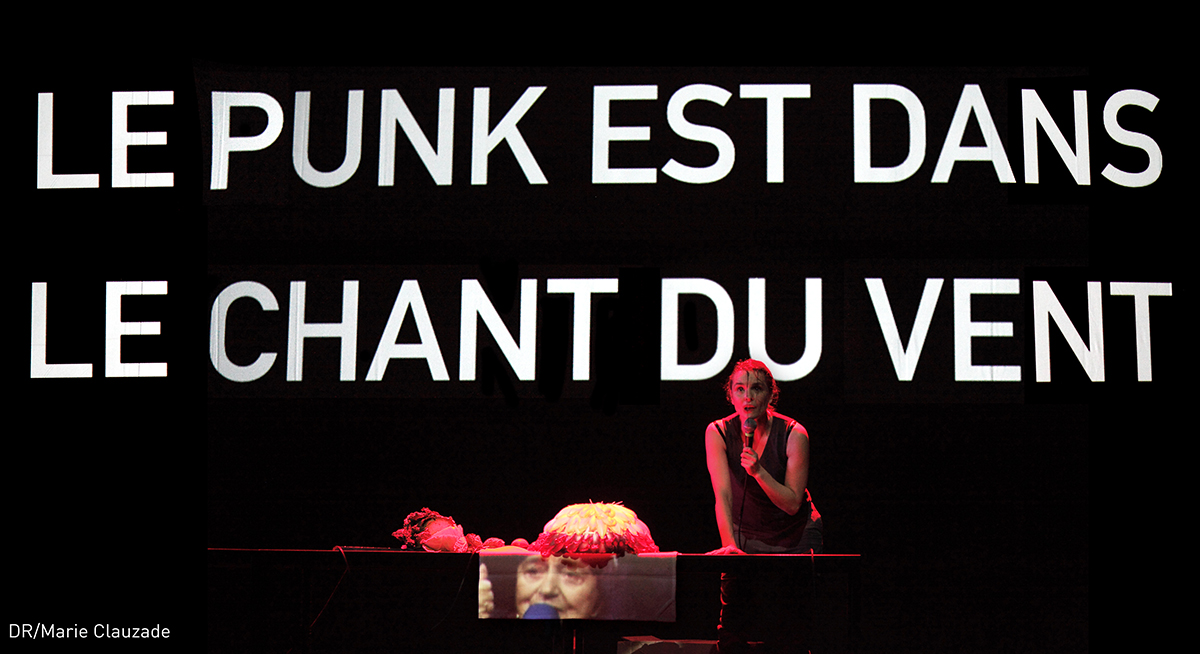

Ce sera encore un espace de liberté dans le deuxième spectacle : celui de l'espace public, la nuit, le monde des tagueurs, pas forcément celui des tagueuses, mais aussi de tout ce qui peut être déviant, provocateur, interpellant, et hors des passages piétons, des clous, hors normes. L'espace virtuel n'est pas négligé non plus avec le "Madam#4". Là aussi, il faut jouer des coudes, des neurones et des codes pour agir et faire sa place. Car, là aussi, l'homme a posé ses griffes et délimité le plus vaste territoire pour lui-même.

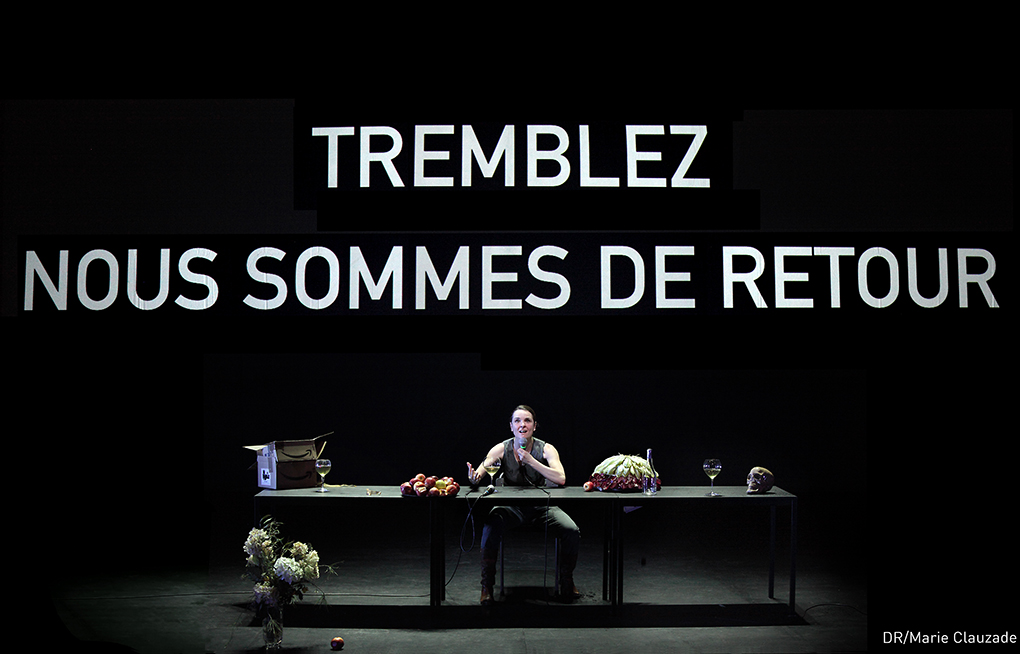

La somme de ces six spectacles, sans avoir la volonté de faire le tour des questionnements de genre, de sexe, d'identité, d'injonctions et des discours dominants, tente de montrer au contraire celles qui, par leurs démarches politiques, par leur vie, par leur travail, poussent les barrières, s'imposent et ouvrent des horizons nouveaux à toutes les petites filles qui suivront. Ainsi sont mis également en scène les témoignages de sportives de haut niveau, ceux de sauveteuses en mer, de celles qui cueillent hors de l'eau les rescapés des traversées funèbres de méditerranée, ou celles qui prennent un travail d'homme, comme celui de berger de transhumance… et donc une bergère… qui résiste seule face à tous.

Mais avant tout, l'actualité palpite. Dans "Madam#1", ce sera le port du voile dans l'espace public, dont le débat en France dure depuis plus de vingt ans, mais aussi le racisme indicible de notre société, deux sujets réunis par la même omerta, le même déni. Que se cache-t-il en réalité sous le discours officiel sur les libertés individuelles et l'égalité des chances ?

Ce sera encore un espace de liberté dans le deuxième spectacle : celui de l'espace public, la nuit, le monde des tagueurs, pas forcément celui des tagueuses, mais aussi de tout ce qui peut être déviant, provocateur, interpellant, et hors des passages piétons, des clous, hors normes. L'espace virtuel n'est pas négligé non plus avec le "Madam#4". Là aussi, il faut jouer des coudes, des neurones et des codes pour agir et faire sa place. Car, là aussi, l'homme a posé ses griffes et délimité le plus vaste territoire pour lui-même.

La somme de ces six spectacles, sans avoir la volonté de faire le tour des questionnements de genre, de sexe, d'identité, d'injonctions et des discours dominants, tente de montrer au contraire celles qui, par leurs démarches politiques, par leur vie, par leur travail, poussent les barrières, s'imposent et ouvrent des horizons nouveaux à toutes les petites filles qui suivront. Ainsi sont mis également en scène les témoignages de sportives de haut niveau, ceux de sauveteuses en mer, de celles qui cueillent hors de l'eau les rescapés des traversées funèbres de méditerranée, ou celles qui prennent un travail d'homme, comme celui de berger de transhumance… et donc une bergère… qui résiste seule face à tous.

Les six "Madam#" ont en commun cet espace donné, pris, réduit, conquis, à conquérir, à défendre, intellectuellement, physiquement, politiquement, cet espace toujours emmuré dans lequel la société patriarcale tient les destins des filles, des femmes et des minorités, enfermées.

Coup de cœur personnel pour l'extrêmement émouvant "Madam#5", sous-titré : "Ça ne passe pas". Le texte au scalpel de Claudine Galea, le jeu farouche de Lenka Luptákova, les témoignages des deux femmes marins, sauveteuses de ces humains qu'on laisse couler sans un regard.

Coup de cœur encore pour "Madam#2, Faire le Mur", où Christine Braconnier s'empare du texte de Marie Dilasser pour le transformer en ballet mythologique sous la direction et la mise en scène d'Hélène Soulié.

Coup de cœur final pour "Madam#6 – Et j'ai suivi le vent…" (vu au Théâtre de la Reine Blanche en février dernier) et l'extraordinaire vision poétique, fantastique et néanmoins ancrée dans la réalité du texte de Magali Mougel que Marion Coutarel donne de tout son corps avec une fantaisie brillante. Chapitre final de ce Manuel d'Auto- Défense qui clôt l'œuvre en allant puiser aux sources de la condamnation faite aux femmes par l'évocation des chasses aux sorcières du Moyen Âge. Ce qui ne date pas d'hier…

Coup de cœur personnel pour l'extrêmement émouvant "Madam#5", sous-titré : "Ça ne passe pas". Le texte au scalpel de Claudine Galea, le jeu farouche de Lenka Luptákova, les témoignages des deux femmes marins, sauveteuses de ces humains qu'on laisse couler sans un regard.

Coup de cœur encore pour "Madam#2, Faire le Mur", où Christine Braconnier s'empare du texte de Marie Dilasser pour le transformer en ballet mythologique sous la direction et la mise en scène d'Hélène Soulié.

Coup de cœur final pour "Madam#6 – Et j'ai suivi le vent…" (vu au Théâtre de la Reine Blanche en février dernier) et l'extraordinaire vision poétique, fantastique et néanmoins ancrée dans la réalité du texte de Magali Mougel que Marion Coutarel donne de tout son corps avec une fantaisie brillante. Chapitre final de ce Manuel d'Auto- Défense qui clôt l'œuvre en allant puiser aux sources de la condamnation faite aux femmes par l'évocation des chasses aux sorcières du Moyen Âge. Ce qui ne date pas d'hier…

"MADAM, l'Intégrale"

Conception et mise en scène : Hélène Soulié, assistée de Lenka Luptakova et Claire Engel.

Texte et performance : Marine Bachelot NGuyen, Marie Dilasser, Mariette Navarro, Solenn Denis et Hélène Soulié, Claudine Galea, Magali Mougel.

Texte vidéo et interviews : Hélène Soulié.

Avec les actrices : Lenka Luptakova, Christine Braconnier, Lymia Vitte, en alternance avec Morgane Peters, Claire Engel et Marion Coutarel.

Les chercheuses et chercheurs : Maboula Soumahoro, Rachele Borghi, Éliane Viennot, Delphine Gardey.

Et les femmes marins : Claire et Marie Faggianelli.

Scénographie : Emmanuelle Debeusscher et Hélène Soulié.

Vidéo : Maïa Fastinger.

Lumières Maurice Fouilhé.

Costumes : Hélène Soulié, Catherine Sardi.

Création et régie son : Jérôme Moisson.

Régie Vidéo : Amaya Irigoyen.

Régie lumière et régie générale : Eva Espinosa.

Regard anthropologique : Loréna Favier.

Production : Compagnie EXIT.

Texte et performance : Marine Bachelot NGuyen, Marie Dilasser, Mariette Navarro, Solenn Denis et Hélène Soulié, Claudine Galea, Magali Mougel.

Texte vidéo et interviews : Hélène Soulié.

Avec les actrices : Lenka Luptakova, Christine Braconnier, Lymia Vitte, en alternance avec Morgane Peters, Claire Engel et Marion Coutarel.

Les chercheuses et chercheurs : Maboula Soumahoro, Rachele Borghi, Éliane Viennot, Delphine Gardey.

Et les femmes marins : Claire et Marie Faggianelli.

Scénographie : Emmanuelle Debeusscher et Hélène Soulié.

Vidéo : Maïa Fastinger.

Lumières Maurice Fouilhé.

Costumes : Hélène Soulié, Catherine Sardi.

Création et régie son : Jérôme Moisson.

Régie Vidéo : Amaya Irigoyen.

Régie lumière et régie générale : Eva Espinosa.

Regard anthropologique : Loréna Favier.

Production : Compagnie EXIT.