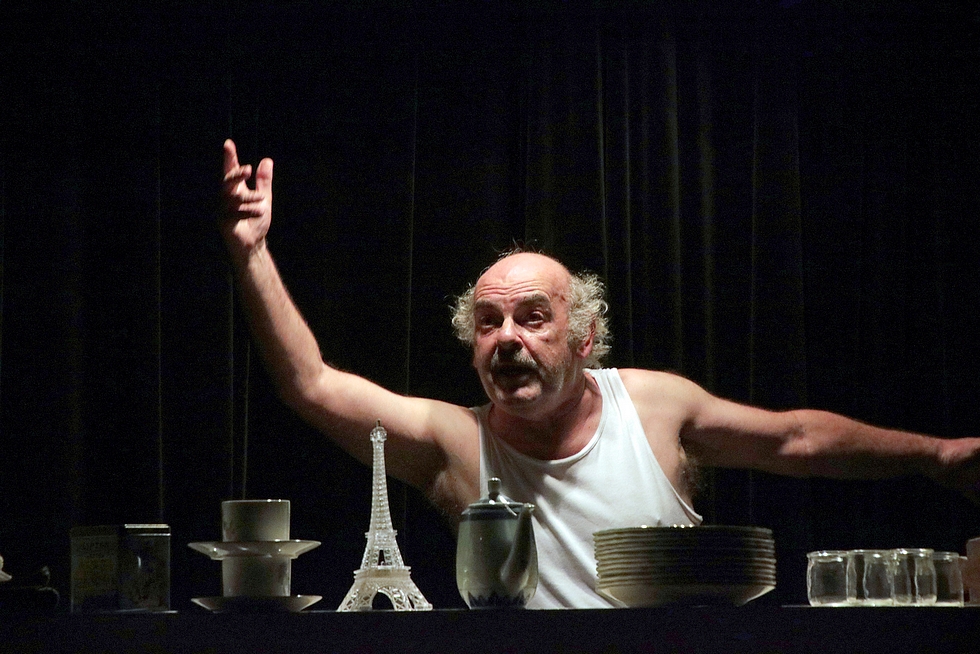

Écrite en 1975 par Jean-Paul Wenzel, cette pièce "sociale" ne pouvait laisser indifférent Michel Allemandou, metteur en scène sensible au monde tel qu'il va, ou ne va pas. Endossant le rôle de Georges, bedaine généreuse et pantalon à bretelles pour la soutenir, il en devient le clone. Quant à sa complice coincée dans ses robes d'époque, Colette Sardet, elle est une Marie soumise à l'homme qu'elle aime en en épousant le destin. Un couple uni à la vie à la mort, avec ses moments de tendresses, de désespoirs communs et de désaccords singuliers. La banalité du mal vivre ordinaire…

"Avec le temps, va, tout s'en va, l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens", chantait Léo Ferré… mais une chose ne peut s'oublier : les stigmates du travail comme plaie à vif que rien ni personne ne pourra cicatriser. Georges s'aliénant dès sept heures du matin à battre le fer dans son atelier dressé derrière la maison, comme s'il lui fallait retrouver les conditions de sa vie d'antan pour avoir droit d'exister. Une addiction propre à l'entrainer direct vers la tombe. Lui, et son épouse rudoyée par ses mots blessants lorsqu'elle se risque à le distraire de sa tâche, lui, l'éternel Sisyphe, victime maintenant de sa "servitude volontaire", lui, ayant "choisi" de réitérer les gestes l'ayant détruit pour se faire accroire qu'il était devenu maître de son destin.

"Avec le temps, va, tout s'en va, l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens", chantait Léo Ferré… mais une chose ne peut s'oublier : les stigmates du travail comme plaie à vif que rien ni personne ne pourra cicatriser. Georges s'aliénant dès sept heures du matin à battre le fer dans son atelier dressé derrière la maison, comme s'il lui fallait retrouver les conditions de sa vie d'antan pour avoir droit d'exister. Une addiction propre à l'entrainer direct vers la tombe. Lui, et son épouse rudoyée par ses mots blessants lorsqu'elle se risque à le distraire de sa tâche, lui, l'éternel Sisyphe, victime maintenant de sa "servitude volontaire", lui, ayant "choisi" de réitérer les gestes l'ayant détruit pour se faire accroire qu'il était devenu maître de son destin.

Dans un décor où les objets du quotidien font signe (Sélection du Reader's Digest et Télé 7 Jours, en guise d'objets culturels ouvrant une fenêtre sur le monde, cf. Roland Barthes et son recueil "Mythologies"), en une succession de tableaux séparés par des claps noirs, lui et elle vont se donner à voir, dévoilant au travers de ce qui les occupe, les dégâts collatéraux d'une vie condamnée au labeur. Et c'est là, peut-être, que l'on reste un peu sur notre faim… En effet, si la tendresse du metteur en scène pour ses personnages, victimes d'un destin dont ils ne sont que les malheureux dépositaires, est palpable de bout en bout, la cruauté vis-à-vis de ce qui leur a volé leur existence est, elle, par trop diluée dans la narration des menus faits occupant "l'avant-scène".

Un chauffe-eau à réparer ("les choses sont de moins en moins solides…"), un gilet à tricoter pour son homme, le quotidien tourne autour de la table en formica jaune, du fauteuil disposé devant un faux feu de bois éclairé par de petites ampoules rouges et des échos du Jeu des mille francs ("Chers amis, Bonjour !") rythmant leur existence désertée. Et lorsque la visite - eux qui n'en reçoivent aucune - d'une démarcheuse à domicile se profile, cela fait figure d'événement révélant le vide relationnel de l'épouse que seule une cassette de chants enregistrés vient égayer. "La grande musique", ainsi appelle-t-elle ces enregistrements qui lui rappellent que dans une autre existence peut-être, elle aurait pu être artiste… Quant à la Tour Eiffel éclairée - cadeau de leur fille dont les signes de vie sont pour le moins clignotants - et le tableau peint par leur petit-fils, ils sont les témoins muets de leur solitude abyssale.

Parler des changements de saison… Mais de quoi parler d'autre lorsque la vie est réduite comme peau de chagrin ? Et a-t-elle seulement jamais existé, la vie ? Le désir charnel, lui, éventuellement, il pourrait sporadiquement le ressentir, mais elle, non, étant devenue à son corps défendant une mère pour lui, inscrivant avec soin la posologie sur les boîtes de ses médicaments. "Une vie" de Maupassant, revue et corrigée à l'aune du XXe siècle industriel finissant.

La solitude de ces êtres broyés par une existence évidée par la loi du travail ne peut laisser indifférent, sa mise en jeu ici ne manque pas d'intérêt. Cependant, l'attachement ressenti pour ces "hérauts du quotidien ordinaire" prend trop visiblement le pas sur la mise en question politique de cette situation. Là où naguère un Patrice Chéreau, s'emparant du même texte, avait souhaité "privilégier un face-à-face avec le désespoir qui, loin d'être complaisant, serait une force motrice engageant à sortir de l'impasse", le metteur en scène a semble-t-il choisi de mettre l'accent sur la détresse individuelle de ces vies minuscules unies par la tendresse.

Vu le vendredi 4 mars au Théâtre du Pont Tournant de Bordeaux (représenté du jeudi 3 au dimanche 6 mars 2022).

Un chauffe-eau à réparer ("les choses sont de moins en moins solides…"), un gilet à tricoter pour son homme, le quotidien tourne autour de la table en formica jaune, du fauteuil disposé devant un faux feu de bois éclairé par de petites ampoules rouges et des échos du Jeu des mille francs ("Chers amis, Bonjour !") rythmant leur existence désertée. Et lorsque la visite - eux qui n'en reçoivent aucune - d'une démarcheuse à domicile se profile, cela fait figure d'événement révélant le vide relationnel de l'épouse que seule une cassette de chants enregistrés vient égayer. "La grande musique", ainsi appelle-t-elle ces enregistrements qui lui rappellent que dans une autre existence peut-être, elle aurait pu être artiste… Quant à la Tour Eiffel éclairée - cadeau de leur fille dont les signes de vie sont pour le moins clignotants - et le tableau peint par leur petit-fils, ils sont les témoins muets de leur solitude abyssale.

Parler des changements de saison… Mais de quoi parler d'autre lorsque la vie est réduite comme peau de chagrin ? Et a-t-elle seulement jamais existé, la vie ? Le désir charnel, lui, éventuellement, il pourrait sporadiquement le ressentir, mais elle, non, étant devenue à son corps défendant une mère pour lui, inscrivant avec soin la posologie sur les boîtes de ses médicaments. "Une vie" de Maupassant, revue et corrigée à l'aune du XXe siècle industriel finissant.

La solitude de ces êtres broyés par une existence évidée par la loi du travail ne peut laisser indifférent, sa mise en jeu ici ne manque pas d'intérêt. Cependant, l'attachement ressenti pour ces "hérauts du quotidien ordinaire" prend trop visiblement le pas sur la mise en question politique de cette situation. Là où naguère un Patrice Chéreau, s'emparant du même texte, avait souhaité "privilégier un face-à-face avec le désespoir qui, loin d'être complaisant, serait une force motrice engageant à sortir de l'impasse", le metteur en scène a semble-t-il choisi de mettre l'accent sur la détresse individuelle de ces vies minuscules unies par la tendresse.

Vu le vendredi 4 mars au Théâtre du Pont Tournant de Bordeaux (représenté du jeudi 3 au dimanche 6 mars 2022).

"Loin d'Hagondange"

Auteur : Jean-Paul Wenzel.

Mise en scène : Michel Allemandou.

Avec, Colette Sardet (Marie), Muriel Machefer (Françoise), Michel Allemandou (Georges).

Espace sonore : Jean Rousseau.

Scénographie et lumières : Elvis Artur.

Costumes : Estelle Couturier-Chatellain.

Création du Gai saVoir !!! théâtre.

>> theatreponttournant.com

Mise en scène : Michel Allemandou.

Avec, Colette Sardet (Marie), Muriel Machefer (Françoise), Michel Allemandou (Georges).

Espace sonore : Jean Rousseau.

Scénographie et lumières : Elvis Artur.

Costumes : Estelle Couturier-Chatellain.

Création du Gai saVoir !!! théâtre.

>> theatreponttournant.com