Les lieux communs socioculturels particulièrement anglais du texte originel de Simon Stephens, "Light Falls", ne se transposent pas facilement dans la traduction allemande titrée "Am Ende Licht", la pièce montrant Christine mourante dans une allée de supermarché, le prix à partie remise pour ses années d'alcoolisme. C'est à partir de ses derniers moments que la pièce est construite. Elle pense tout d'abord aux veines explosées dans sa tête, aux malheurs du monde en marche, et laisse couler ses réflexions vers sa famille désastreuse dont Bernard le mari infidèle, qu'elle a épousé en savant qu'il ne l'aimait pas et ne l'aimerait jamais, et ses enfants - Jess, Steven et Ashe -, chacun avec son mécanisme de survie dans les temps incertains.

Bernard, pendant que sa femme meure, s'amuse dans un "ménage à trois" avec deux étrangères, Michaela et Emma. Après une nuit d'ivresse totale, Jess se lève dans sa chambre à côté d'un étranger, Michael, qui la convainc qu'il n'a pas abusé d'elle. Steven est dans une relation homosexuelle avec Andy qui pourrait être heureuse si elle ne souffrait pas de sa peur d'abandonnement et les crises qui en découlent. Ashe, depuis quelque temps mère célibataire, lutte pour gagner à nouveau sa vie et, avec cela, le père de son bébé, le junkie Joe. Malgré les tumultes incessants et les circonstances constamment précaires, personne ne lâche ce tout petit espoir de retrouver la "lumière" de la réconciliation et du repos.

Bernard, pendant que sa femme meure, s'amuse dans un "ménage à trois" avec deux étrangères, Michaela et Emma. Après une nuit d'ivresse totale, Jess se lève dans sa chambre à côté d'un étranger, Michael, qui la convainc qu'il n'a pas abusé d'elle. Steven est dans une relation homosexuelle avec Andy qui pourrait être heureuse si elle ne souffrait pas de sa peur d'abandonnement et les crises qui en découlent. Ashe, depuis quelque temps mère célibataire, lutte pour gagner à nouveau sa vie et, avec cela, le père de son bébé, le junkie Joe. Malgré les tumultes incessants et les circonstances constamment précaires, personne ne lâche ce tout petit espoir de retrouver la "lumière" de la réconciliation et du repos.

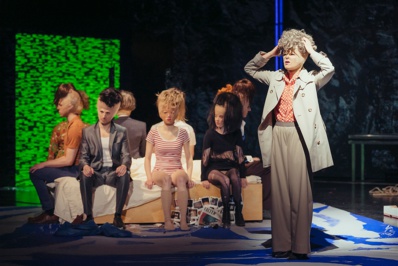

La metteuse en scène Lilja Rupprecht est sans doute consciente du risque des clichés et prend par conséquent une distance supplémentaire par rapport au texte, à la fois pour le présenter et le commenter. Le paysage scénique, très proche de son esthétique particulière dans la production d'"Ode" ("Solitude") de Thomas Melle débutée au Deutsches Theater à Berlin en 2019, présente un monde dystopique et névrotique dans lequel les sphères personnelles sont absentes et où les gens convulsent sous leurs masques par peur et par inquiétude intérieure. Les décors d'Holger Pohl profitent de l'illusion de multidimensionnalité de profondeur dans les projections vidéo. Sans doute la raison pour laquelle des lunettes 3-D ont été fournies aux spectateurs à l'entrée de la salle.

Les projections à l'arrière-plan, sur l'écran côté jardin, et sur les deux télés accrochées des deux côtés de la scène attestent de la présence constante des "yeux" observateurs qui brise les frontières entre le privé et le public, et fait du premier un spectacle pour tous. En effet, ce sont les moments les plus intimes qui sont projetés : les baisers de Michael qui calme l'angoisse de Jess, ceux réconciliateurs de Steven et Andy, les mouvements discrets sur les visages de Bernard et Michaela qui hésitent tous deux de la véritable nature de leur "plan cul". Cela va dans le sens d'un grand lit au milieu de la scène sur lequel on peut observer la gaucherie du "ménage à trois" entre Bernard, Michaela et Emma.

Les projections à l'arrière-plan, sur l'écran côté jardin, et sur les deux télés accrochées des deux côtés de la scène attestent de la présence constante des "yeux" observateurs qui brise les frontières entre le privé et le public, et fait du premier un spectacle pour tous. En effet, ce sont les moments les plus intimes qui sont projetés : les baisers de Michael qui calme l'angoisse de Jess, ceux réconciliateurs de Steven et Andy, les mouvements discrets sur les visages de Bernard et Michaela qui hésitent tous deux de la véritable nature de leur "plan cul". Cela va dans le sens d'un grand lit au milieu de la scène sur lequel on peut observer la gaucherie du "ménage à trois" entre Bernard, Michaela et Emma.

En addition à la distance que crée la disposition scénique, les costumes d'Annelies Vanliere empêchent de pousser plus loin notre identification et notre empathie directes avec les personnages. Ceux-ci sont constamment masqués et ressemblent aux poupées grotesques (mais qui ne sont pas moins drôles) pour montrer, de manière symbolique, leur incapacité de quitter leurs perspectives subjectives et restreintes.

Ce quasi-déguisement est une épée à double tranchant : poignant, d'une part, et, de l'autre, irritant, notamment quand il s'agit des scènes qui nécessitent beaucoup de sincérité. Par exemple, on risque de rater une grande partie de la chimie grandissante qui se forme entre Jess et Michael puisque les masques les retiennent dans le comique. Le moment du retrait des masques donne certes un effet de contraste, produisant un choc qui signale aux spectateurs d'activer leur empathie, mais sa signification et son timing semblent néanmoins arbitraires.

Dorothee Hartinger incarnant Christine, figure-phare du drame, est suffisamment charismatique pour déclencher les premières tensions. Son timbre et le raffinement de sa diction attirent, mais ils sont, hélas, trop élégant pour la nature du tragique d'un personnage rongé par l'alcoolisme dans les derniers moments de la vie.

Ce quasi-déguisement est une épée à double tranchant : poignant, d'une part, et, de l'autre, irritant, notamment quand il s'agit des scènes qui nécessitent beaucoup de sincérité. Par exemple, on risque de rater une grande partie de la chimie grandissante qui se forme entre Jess et Michael puisque les masques les retiennent dans le comique. Le moment du retrait des masques donne certes un effet de contraste, produisant un choc qui signale aux spectateurs d'activer leur empathie, mais sa signification et son timing semblent néanmoins arbitraires.

Dorothee Hartinger incarnant Christine, figure-phare du drame, est suffisamment charismatique pour déclencher les premières tensions. Son timbre et le raffinement de sa diction attirent, mais ils sont, hélas, trop élégant pour la nature du tragique d'un personnage rongé par l'alcoolisme dans les derniers moments de la vie.

Sa fille Jess, incarnée par Marie-Luise Stockinger, est d'une énergie abondante et d'un charme piquant, parfois enfantin, qui parvient tout de même à faire sortir ses problèmes de confiance issus d'une éducation précaire. Auprès de Stockinger, Michael de Philipp Hauss, d'un charme terre-à-terre, est humain et réaliste, n'édulcorant nullement ses batailles intérieures. Bref, il est sympa sans être simple. Les dynamiques entre Jess et Michael sont agréables à regarder : touchantes et tendres, mais aussi vulnérables, qui poussent les deux personnages à confronter leurs démons du passé.

Steven de Max Gindorff est d'une énergie débordante et d'une mélancolie fiévreuse, un écorché vif poignant dans son explosion de colère, protégeant un sens d'identité fragile qui lui est insupportable et qu'il essaie d'anesthésier avec une vision romantique de l'amour. Il trouve un contrepoint adéquat dans son partenaire Andy, incarné par Bardo Böhlefeld, d'une présence posée qui ne tente nullement de surjouer son attrait de jeune professionnel assidu, mais désillusionné.

Ashe de Maresi Riegner a une autorité scénique incroyable, charismatique sans s'imposer, n'hésitant nullement devant les gros sentiments qu'elle transforme avec maîtrise en élans jusqu'au déclenchement. Le fait qu'elle soit à plat-ventre 90 % du temps sur un gros bétail du type pop art, à l'arrière-plan de la scène, n'enlève rien à son éclat sur scène. Auprès d'elle, Joe de Sebastian Klein n'épargne rien dans l'expression de la frustration et le sentiment de perte comme les deux faces d'une pièce de monnaie.

Steven de Max Gindorff est d'une énergie débordante et d'une mélancolie fiévreuse, un écorché vif poignant dans son explosion de colère, protégeant un sens d'identité fragile qui lui est insupportable et qu'il essaie d'anesthésier avec une vision romantique de l'amour. Il trouve un contrepoint adéquat dans son partenaire Andy, incarné par Bardo Böhlefeld, d'une présence posée qui ne tente nullement de surjouer son attrait de jeune professionnel assidu, mais désillusionné.

Ashe de Maresi Riegner a une autorité scénique incroyable, charismatique sans s'imposer, n'hésitant nullement devant les gros sentiments qu'elle transforme avec maîtrise en élans jusqu'au déclenchement. Le fait qu'elle soit à plat-ventre 90 % du temps sur un gros bétail du type pop art, à l'arrière-plan de la scène, n'enlève rien à son éclat sur scène. Auprès d'elle, Joe de Sebastian Klein n'épargne rien dans l'expression de la frustration et le sentiment de perte comme les deux faces d'une pièce de monnaie.

Mari de Christine, Bernard, incarné par Norman Hacker, joue avec les stéréotypes d'un employé blasé, timide et un peu perdu dans le domaine érotique, mais qui tente malgré tout de fuir la fadeur de la vie par des plaisirs faciles. Michaela de Dunja Sowinetz maintient avec habileté l'ambiguïté de ses sentiments pour celui-ci, tout en gardant un masque de légèreté et de badinerie. Emma de Stefanie Dvorak partage avec Bernard une dynamique adorable et pleine d'humour. Le "ménage à trois" raté, néanmoins décomplexé, est un plaisir à regarder dans son humanité comme dans son ironie.

En somme, la production montre une manière de représenter un drame humain et sociétal très proche de la réalité dans une tentative obstinée de le protéger des clichés socioculturels et du sentimentalisme excessif. Quoique la fin frôle le pathétique, l'expressivité sincère des personnages principaux unis sur scène vaut néanmoins le coup. Dans les ténèbres et la dissolution momentanée, ils trouvent le chemin vers la lumière.

Vu le 16 mai 2022 à l'Akademietheater de Vienne.

En somme, la production montre une manière de représenter un drame humain et sociétal très proche de la réalité dans une tentative obstinée de le protéger des clichés socioculturels et du sentimentalisme excessif. Quoique la fin frôle le pathétique, l'expressivité sincère des personnages principaux unis sur scène vaut néanmoins le coup. Dans les ténèbres et la dissolution momentanée, ils trouvent le chemin vers la lumière.

Vu le 16 mai 2022 à l'Akademietheater de Vienne.

"Am Ende Licht/Light Falls"

Spectacle en langue allemande.

Texte : Simon Stephens.

Traduction allemande : Barbara Christ.

Mise en scène : Lilja Rupprecht.

Dramaturgie : Anika Steinhoff.

Avec : Dorothee Hartinger, Norman Hacker, Marie-Luise Stockinger, Maresi Riegner, Max Gindorff, Philipp Hauss, Bardo Böhlefeld, Sebastian Klein, Dunja Sowinetz, Stefanie Dvorak.

Décors : Holger Pohl.

Costumes : Annelies Vanlaere.

Musique : Philipp Rohmer.

Vidéo : Moritz Grewenig.

Éclairage : Norbert Piller.

Prochaines représentations les 27 mai, 23 et 25 juin 2022.

Akademietheater, Burgtheater, Vienne, Autriche, +43 1 51444 4545.

>> burgtheater.at

Texte : Simon Stephens.

Traduction allemande : Barbara Christ.

Mise en scène : Lilja Rupprecht.

Dramaturgie : Anika Steinhoff.

Avec : Dorothee Hartinger, Norman Hacker, Marie-Luise Stockinger, Maresi Riegner, Max Gindorff, Philipp Hauss, Bardo Böhlefeld, Sebastian Klein, Dunja Sowinetz, Stefanie Dvorak.

Décors : Holger Pohl.

Costumes : Annelies Vanlaere.

Musique : Philipp Rohmer.

Vidéo : Moritz Grewenig.

Éclairage : Norbert Piller.

Prochaines représentations les 27 mai, 23 et 25 juin 2022.

Akademietheater, Burgtheater, Vienne, Autriche, +43 1 51444 4545.

>> burgtheater.at