Un téléphone sonne dans le public. Deux kurokos arrivent à la recherche du coupable. Qui se trouve sur scène dans son lit et à qui le précieux sésame est donné. C'est Cornélia (Hélène Cinque) que nous avions déjà vu dans "La chambre d'Inde".

L'île d'Or ? Laissons raconter Hélène Cixous… "Mais qu'est-ce que l'or ? Pour nos personnages défenseurs du Bonheur, ce n'est pas l'or des mines et des banques, c'est l'or de l'hospitalité, l'or innocent, hors coffre, l'or des banquets de l'amitié, le bon or qui va permettre la Fête de la Guérison à venir, de l'intelligence ranimée". C'est ce besoin de partir vers un ailleurs, si vrai car il a été complètement imaginé, comme quand "… on était malade, hier, vous vous souvenez - de la bêtise, de la médiocrité, comme on était mondialement malade, de la lâcheté, de l'empoisonnement de la vérité, des minables trafiquants des consciences et des sciences, de la complicité des pouvoirs avec toutes les forces de destruction, du délabrement volontaire de la langue, de la chute vertigineuse des lumières dans l'entonnoir des ténèbres !".

L'île d'Or ? Laissons raconter Hélène Cixous… "Mais qu'est-ce que l'or ? Pour nos personnages défenseurs du Bonheur, ce n'est pas l'or des mines et des banques, c'est l'or de l'hospitalité, l'or innocent, hors coffre, l'or des banquets de l'amitié, le bon or qui va permettre la Fête de la Guérison à venir, de l'intelligence ranimée". C'est ce besoin de partir vers un ailleurs, si vrai car il a été complètement imaginé, comme quand "… on était malade, hier, vous vous souvenez - de la bêtise, de la médiocrité, comme on était mondialement malade, de la lâcheté, de l'empoisonnement de la vérité, des minables trafiquants des consciences et des sciences, de la complicité des pouvoirs avec toutes les forces de destruction, du délabrement volontaire de la langue, de la chute vertigineuse des lumières dans l'entonnoir des ténèbres !".

"En fait, je cherchais mon île. Je ne voulais pas du monde tel qu'il était. Je désirais un endroit où le monde se transforme et soit transformable" (l'Art du présent, 2016). Ces paroles prononcées en 2002 par Mnouchkine font directement écho à sa création où fonctionne tout un microcosme avec ses protagonistes, ses combats et ses libertés permettant, selon Hélène Cixous, "d'observer le monde depuis cet observatoire sublime qu'est le Japon".

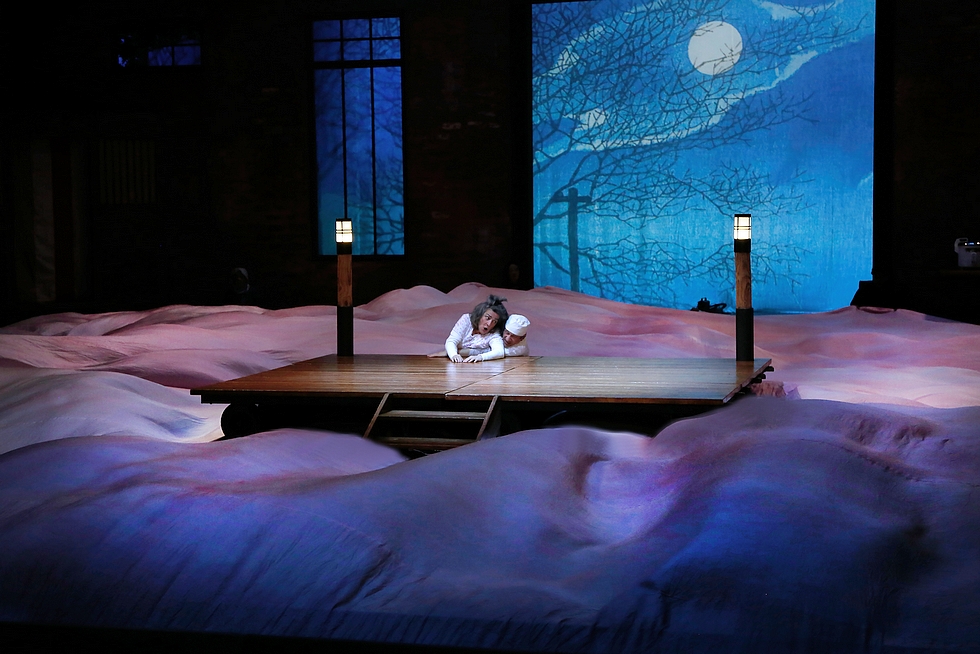

"L'Île d'Or" est la suite de "La chambre d'Inde" (jouée en 2016, 2017 et 2018) où nous retrouvons Cornélia dans l'incarnation de Mnouchkine en position allongée dans son lit. On y trouve aussi cette même construction de scènes, de tableaux autour d'un humour toujours très présent. La question que Cornélia se posait dans "La chambre d'Inde" était de savoir ce qu'est le théâtre.

Là, une réponse y est apportée. Il est création, voire recréation du monde avec ses valeurs politiques comme toujours chez Mnouchkine. Il n'y a pas que l'archipel, on se retrouve par exemple aussi dans le désert avec un camion et un chameau perdus dans les méandres tragiques du conflit israélo-palestinien. Le rêve permet cette contraction des distances et des univers. Dans celui-ci, Freud (1856-1939) avait expliqué qu'il n'y avait ni logique, ni notion de temps.

"L'Île d'Or" est la suite de "La chambre d'Inde" (jouée en 2016, 2017 et 2018) où nous retrouvons Cornélia dans l'incarnation de Mnouchkine en position allongée dans son lit. On y trouve aussi cette même construction de scènes, de tableaux autour d'un humour toujours très présent. La question que Cornélia se posait dans "La chambre d'Inde" était de savoir ce qu'est le théâtre.

Là, une réponse y est apportée. Il est création, voire recréation du monde avec ses valeurs politiques comme toujours chez Mnouchkine. Il n'y a pas que l'archipel, on se retrouve par exemple aussi dans le désert avec un camion et un chameau perdus dans les méandres tragiques du conflit israélo-palestinien. Le rêve permet cette contraction des distances et des univers. Dans celui-ci, Freud (1856-1939) avait expliqué qu'il n'y avait ni logique, ni notion de temps.

Aussi, sur scène, de très jolis tableaux se suivent où l'équipe municipale de Kanemujima, marionnettistes, policiers, kurokos, pêcheurs et amants apparaissent sans avoir parfois de continuité dramaturgique. Ou plutôt si ! C'est celle du théâtre avec sa légèreté, sa gravité, sa poésie et ses combats ! Tous ses ingrédients construisent la trame du spectacle et s'emboîtent comme des pièces dans un puzzle pour former un tout. Le changement des décors est aussi un autre moment de la représentation qui donne du rythme.

Même si enfant, Mnouchkine rêvait d'aller en Chine, rêve brisé depuis par un refus de visa, c'est le Japon qui a nourri sa passion des planches jusqu'à en devenir une source d'inspiration, car c'est là-bas dans un quartier d'Asakusa, comme elle le raconte, "et sur cette scène minuscule, j'ai vu devant moi ce que devait être le théâtre et l'acteur". Au travers du Japon, le nô est aussi utilisé dans les pas de danse, les déplacements, les vers. Ses masques font aussi le lien avec le rêve en donnant des traits peu précis aux visages.

Même si enfant, Mnouchkine rêvait d'aller en Chine, rêve brisé depuis par un refus de visa, c'est le Japon qui a nourri sa passion des planches jusqu'à en devenir une source d'inspiration, car c'est là-bas dans un quartier d'Asakusa, comme elle le raconte, "et sur cette scène minuscule, j'ai vu devant moi ce que devait être le théâtre et l'acteur". Au travers du Japon, le nô est aussi utilisé dans les pas de danse, les déplacements, les vers. Ses masques font aussi le lien avec le rêve en donnant des traits peu précis aux visages.

Les décors sont somptueux, larges, grands ouverts même quand cela se déroule dans une pièce. L'humour s'immisce jusqu'aux costumes où la nudité est "habillée" par de longs collants couleur "peau" qui recouvrent tout le corps dans deux scènes. Dans celle-là, chez les hommes, le pénis, construit comme un costume, est très visible de par sa nature donnant un aspect humoristique aux deux "Français", ces personnages toujours à poil et nommés comme tel.

Cela leur donne un sentiment colonial ridicule de toute-puissance mise à nu. Le téléphone portable est aussi l'autre élément du spectacle. Il relie les uns aux autres et met en relation Cornélia avec son réel. Il est passé de main en main durant toute la représentation un peu comme un réveil et un appel vers l'autre même si l'imagination joue les chefs d'orchestre et commande les tableaux.

Différentes langues, comme dans "La chambre d'Inde", cohabitent. Et le français est châtié avec les verbes finissant chaque réplique, dite sans emphase et coulant naturellement. Le final de la scène fait une dernière place au nô avec l'ensemble de la troupe. Comme un appel vers un ailleurs où une autre réalité, fruit de l'imagination, se construit avec poésie.

Cela leur donne un sentiment colonial ridicule de toute-puissance mise à nu. Le téléphone portable est aussi l'autre élément du spectacle. Il relie les uns aux autres et met en relation Cornélia avec son réel. Il est passé de main en main durant toute la représentation un peu comme un réveil et un appel vers l'autre même si l'imagination joue les chefs d'orchestre et commande les tableaux.

Différentes langues, comme dans "La chambre d'Inde", cohabitent. Et le français est châtié avec les verbes finissant chaque réplique, dite sans emphase et coulant naturellement. Le final de la scène fait une dernière place au nô avec l'ensemble de la troupe. Comme un appel vers un ailleurs où une autre réalité, fruit de l'imagination, se construit avec poésie.

"L'Île d'Or"

Kanemu-Jima.

D'Hélène Cixous.

Une création collective du Théâtre du Soleil "en harmonie" avec Hélène Cixous.

Mise en scène : Ariane Mnouchkine.

Musique : Jean-Jacques Lemêtre.

Avec : Sébastien Brottet-Michel, Hélène Cinque, Omid Rawendah, Juliana Carneiro da Cunha, Nirupama Nityanandan, Maurice Durozier, Georges Bigot, Judit Jancso, Vincent Mangado, Dominique Jambert, Alice Milléquant, Farid Gul Ahmad, Samir Abdul Jabbar Saed, Andréa Marchant, Alice Borsari, Duccio Bellugi-Vannuccini, Sayed Ahmad Hashimi, Shaghayegh Beheshti, Thérèse Spirli, Julia Marini, Martial Jacques, Seietsu Onochi, Reza Rajabi, Taher Akbar Baig, Arman Saribekyan, Eve Doe Bruce, Shafiq Kohi, Agustin Letelier, Ya-Hui Liang, Xevi Ribas, Miguel Nogueira, Vijayan Panikkaveettil.

>> Générique complet du spectacle

Durée : 3 h 15 avec l'entracte.

D'Hélène Cixous.

Une création collective du Théâtre du Soleil "en harmonie" avec Hélène Cixous.

Mise en scène : Ariane Mnouchkine.

Musique : Jean-Jacques Lemêtre.

Avec : Sébastien Brottet-Michel, Hélène Cinque, Omid Rawendah, Juliana Carneiro da Cunha, Nirupama Nityanandan, Maurice Durozier, Georges Bigot, Judit Jancso, Vincent Mangado, Dominique Jambert, Alice Milléquant, Farid Gul Ahmad, Samir Abdul Jabbar Saed, Andréa Marchant, Alice Borsari, Duccio Bellugi-Vannuccini, Sayed Ahmad Hashimi, Shaghayegh Beheshti, Thérèse Spirli, Julia Marini, Martial Jacques, Seietsu Onochi, Reza Rajabi, Taher Akbar Baig, Arman Saribekyan, Eve Doe Bruce, Shafiq Kohi, Agustin Letelier, Ya-Hui Liang, Xevi Ribas, Miguel Nogueira, Vijayan Panikkaveettil.

>> Générique complet du spectacle

Durée : 3 h 15 avec l'entracte.

Du 3 novembre 2021 au 30 avril 2022.

Du mercredi au vendredi à 19 h 30, samedi à 15 h, dimanche à 13 h 30.

Théâtre du Soleil, Cartoucherie de Vincennes, Paris 12e, 01 43 74 24 08.

>> theatre-du-soleil.fr

Du mercredi au vendredi à 19 h 30, samedi à 15 h, dimanche à 13 h 30.

Théâtre du Soleil, Cartoucherie de Vincennes, Paris 12e, 01 43 74 24 08.

>> theatre-du-soleil.fr