Oui, à considérer les partis pris originaux de cette proposition - malgré la longueur du spectacle. Voilà un opéra qui défie les limites du genre dans l'œuvre de Verdi. Dans la lignée du grand opéra français de la première partie du XIXe siècle, il compose pour l'Opéra de Paris (alors Salle Le Peletier) une vaste fresque historique et intimiste en cinq actes sur le conflit entre Philippe II, roi de la moitié du monde au XVIe siècle, et de son fils l'Infant Don Carlos, qui n'accèdera jamais au trône.

Le livret en français inspiré en grande partie du drame de Schiller est dû à Joseph Méry, prolifique gloire littéraire et journalistique de l'époque (totalement oubliée aujourd'hui), et repris après sa mort (en 1865 ou 1866) par Camille du Locle, assistant du directeur de l'Opéra de Paris entre 1862 et 1870.

Verbeux et plutôt emphatique, ce livret à la langue mélodramatique (et démodée aujourd'hui) plaiderait plutôt pour sa traduction italienne (en tout cas pour les oreilles françaises). L'opéra connaîtra jusqu'à quatre versions entre 1866 (cinq actes avec un ballet), celle de 1867 avec ses coupures pour la création scénique, celle de 1884 pour la Scala de Milan (et sa réécriture italienne, sans ballet) et enfin celle de 1886 dite de Modène.

Le livret en français inspiré en grande partie du drame de Schiller est dû à Joseph Méry, prolifique gloire littéraire et journalistique de l'époque (totalement oubliée aujourd'hui), et repris après sa mort (en 1865 ou 1866) par Camille du Locle, assistant du directeur de l'Opéra de Paris entre 1862 et 1870.

Verbeux et plutôt emphatique, ce livret à la langue mélodramatique (et démodée aujourd'hui) plaiderait plutôt pour sa traduction italienne (en tout cas pour les oreilles françaises). L'opéra connaîtra jusqu'à quatre versions entre 1866 (cinq actes avec un ballet), celle de 1867 avec ses coupures pour la création scénique, celle de 1884 pour la Scala de Milan (et sa réécriture italienne, sans ballet) et enfin celle de 1886 dite de Modène.

Toute nouvelle production implique donc de faire des choix dans pas moins de cinq manuscrits originaux. Le projet porté en cette nouvelle saison rétablit la quasi intégralité du premier acte dit de "Fontainebleau" et quelques scènes (mais sans le ballet) dans les quatre actes suivants se situant au palais de l'Escurial et alentours. Pour un voyage au long cours de plus de quatre heures de musique.

Dominé par des intrigues amoureuses assez artificielles - quoiqu'on dise -, l'opéra offre aussi une belle réflexion politique et métaphysique sur la vanité du pouvoir et la solitude d'êtres tous disgraciés pour une raison ou une autre, incapables de s'aimer et d'être aimés.

Contenant quelques-uns des plus beaux airs et duos de l'œuvre verdienne, la noirceur et le pessimisme finissent par dominer dans cet opéra qui réussit en plusieurs endroits à s'extirper de la convention (avec ses récitatifs, cabalettes, cavatines et autres scènes attendues du genre) pour atteindre au vrai sublime. Mais il faut résister aux chutes de tension dramatique (y compris dans la direction orchestrale de Philippe Jordan, souvent magistrale par ailleurs) et à une longueur quelque peu mal maîtrisée par le compositeur et ses librettistes. Verdi n'est pas Wagner.

Dominé par des intrigues amoureuses assez artificielles - quoiqu'on dise -, l'opéra offre aussi une belle réflexion politique et métaphysique sur la vanité du pouvoir et la solitude d'êtres tous disgraciés pour une raison ou une autre, incapables de s'aimer et d'être aimés.

Contenant quelques-uns des plus beaux airs et duos de l'œuvre verdienne, la noirceur et le pessimisme finissent par dominer dans cet opéra qui réussit en plusieurs endroits à s'extirper de la convention (avec ses récitatifs, cabalettes, cavatines et autres scènes attendues du genre) pour atteindre au vrai sublime. Mais il faut résister aux chutes de tension dramatique (y compris dans la direction orchestrale de Philippe Jordan, souvent magistrale par ailleurs) et à une longueur quelque peu mal maîtrisée par le compositeur et ses librettistes. Verdi n'est pas Wagner.

Choisissant de démystifier le genre du grand opéra, aujourd'hui totalement impuissant à parler à notre modernité (mais pas son ambition politique avec sa dénonciation de l'emprise de la religion, et son fervent discours libéral empreint de tolérance dénonçant la répression espagnole dans les Flandres protestantes - allusion cryptée à l'occupation autrichienne en Italie au XIXe siècle), le metteur en scène choisit de concentrer son attention sur les relations entre les personnages, leur psyché et leurs motivations, œuvrant plutôt par miniaturisation - non sans avoir mis un bémol à sa colère et à son ironie habituelles (avec tout de même ce diable grotesque qui apparaît soudain à la fin de l'acte III).

Le premier acte ne se passe plus dans la forêt de Fontainebleau mais dans les souvenirs traumatiques de Don Carlos (Jonas Kaufmann comme étouffé par les ombres creusées du personnage), errant dans ses appartements de l'Escurial, les poignets témoignant encore de sa tentative de suicide. Son père lui a ravi son grand amour.

Nous sommes dans les années cinquante et si la monarchie ressemble ici à celle de l'Espagne du XXe siècle, l'Inquisiteur (impressionnant Dmitry Belosselskiy) est ici un bourreau et commissaire politique qui pourrait officier dans n'importe quelle dictature passée ou présente en vrai expert en manipulations et terreur. Philippe II n'est plus "le vieillard" jaloux du livret mais a les traits virils (et troublés, rôle oblige) de la basse Ildar Abdrazakov (au très beau chant sans les superbes abîmes du rôle). Le Marquis de Posa se confond avec le baryton noble de la tradition, défendu très vaillamment par Ludovic Tézier. Il incarne parfaitement ce double héroïque de Don Carlos, dont il semble être le jumeau solaire.

Le premier acte ne se passe plus dans la forêt de Fontainebleau mais dans les souvenirs traumatiques de Don Carlos (Jonas Kaufmann comme étouffé par les ombres creusées du personnage), errant dans ses appartements de l'Escurial, les poignets témoignant encore de sa tentative de suicide. Son père lui a ravi son grand amour.

Nous sommes dans les années cinquante et si la monarchie ressemble ici à celle de l'Espagne du XXe siècle, l'Inquisiteur (impressionnant Dmitry Belosselskiy) est ici un bourreau et commissaire politique qui pourrait officier dans n'importe quelle dictature passée ou présente en vrai expert en manipulations et terreur. Philippe II n'est plus "le vieillard" jaloux du livret mais a les traits virils (et troublés, rôle oblige) de la basse Ildar Abdrazakov (au très beau chant sans les superbes abîmes du rôle). Le Marquis de Posa se confond avec le baryton noble de la tradition, défendu très vaillamment par Ludovic Tézier. Il incarne parfaitement ce double héroïque de Don Carlos, dont il semble être le jumeau solaire.

Du côté des personnages féminins, Sonya Yoncheva est une Élisabeth de Valois étincelante, comblant la mesure avec ses aigus perçants - un peu trop dans cet univers où chacun se débat dans une solitude mortelle. Peu à peu, en reine malheureuse, elle épouse les frontières plus subtiles de son rôle jusqu'au magnifique duo final avec Jonas Kaufmann (à l'acte V), que le dramaturge Christian Longchamp appelle justement leur "mariage mystique".

La Princesse Eboli (chantée par une Elina Garanca très - trop ? - préoccupée de montrer qu'elle domine sans mal un rôle acrobatique) est dans cette version longue un personnage fier et insolent, rattrapée elle aussi par la malédiction qui frappe sans pitié dans ce monde crépusculaire.

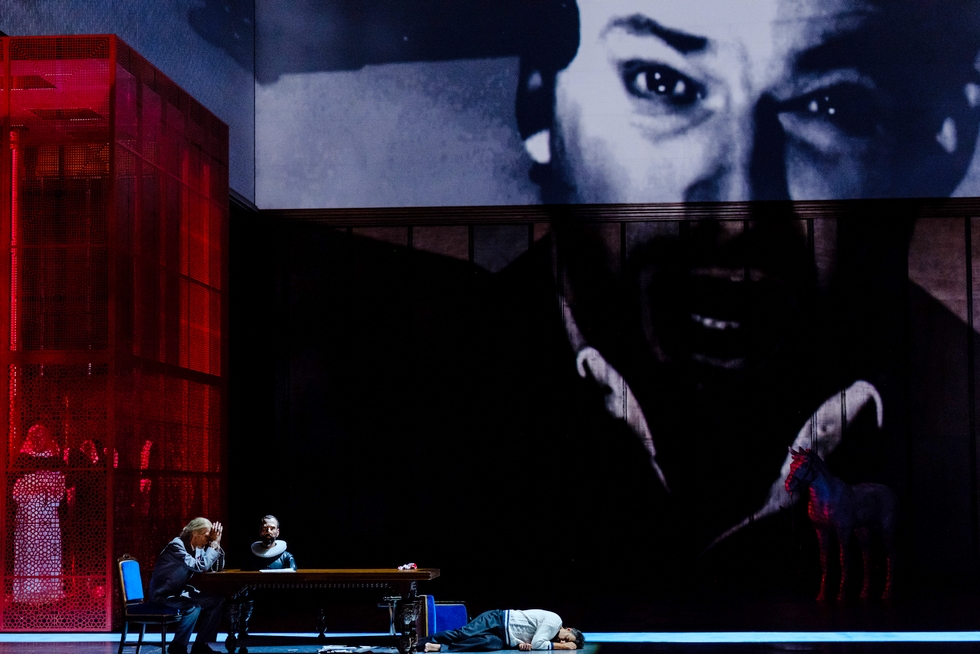

Injustement sifflée lors de la première, la proposition du metteur en scène polonais séduit donc par sa volonté de relire l'œuvre à l'aune de notre temps, rompu à l'analyse psychanalytique. L'usage de la vidéo n'est pas un procédé chic et déjà vu mais la manifestation concrète et poétique que les personnages sont hantés, jusqu'au dénouement tragique de leur lamentable destin.

Quant à la performance de Jonas Kaufmann, sujette à de multiples interrogations ici et là, elle laisse une impression trouble. Dans la grande salle de Bastille, sa voix n'a pas toujours semblé en capacité d'occuper tout l'espace. S'économise-t-il pour terminer ce marathon sans dommages ? Sans doute épouse-t-il sans compromis la vision chambriste de cette production. L'incandescence célèbre de ses apparitions flambe ici par intermittence, comme une épiphanie à éclipse. La deuxième distribution prend la relève le 31 octobre avec Pavel Cernoch en Don Carlos (et Hibla Gerzmava, Ekaterina Gubanova). On se surprendrait presque à vouloir faire des comparaisons. C'est bien la première fois.

Spectacle vu le 16 octobre 2017.

La Princesse Eboli (chantée par une Elina Garanca très - trop ? - préoccupée de montrer qu'elle domine sans mal un rôle acrobatique) est dans cette version longue un personnage fier et insolent, rattrapée elle aussi par la malédiction qui frappe sans pitié dans ce monde crépusculaire.

Injustement sifflée lors de la première, la proposition du metteur en scène polonais séduit donc par sa volonté de relire l'œuvre à l'aune de notre temps, rompu à l'analyse psychanalytique. L'usage de la vidéo n'est pas un procédé chic et déjà vu mais la manifestation concrète et poétique que les personnages sont hantés, jusqu'au dénouement tragique de leur lamentable destin.

Quant à la performance de Jonas Kaufmann, sujette à de multiples interrogations ici et là, elle laisse une impression trouble. Dans la grande salle de Bastille, sa voix n'a pas toujours semblé en capacité d'occuper tout l'espace. S'économise-t-il pour terminer ce marathon sans dommages ? Sans doute épouse-t-il sans compromis la vision chambriste de cette production. L'incandescence célèbre de ses apparitions flambe ici par intermittence, comme une épiphanie à éclipse. La deuxième distribution prend la relève le 31 octobre avec Pavel Cernoch en Don Carlos (et Hibla Gerzmava, Ekaterina Gubanova). On se surprendrait presque à vouloir faire des comparaisons. C'est bien la première fois.

Spectacle vu le 16 octobre 2017.

Du 10 octobre au 11 novembre 2017 à 18 h.

Les 22 octobre et 5 novembre à 14 h.

Diffusion sur Arte le 19 octobre 2017 à 20 h 50.

Diffusion sur France Musique le 29 octobre à 20 h.

Opéra national de Paris.

Place de la Bastille, Paris 12e.

Tél. : 08 92 89 90 90.

>> operadeparis.fr

"Don Carlos" (1867).

Opéra en cinq actes.

Musique de Giuseppe Verdi (1813-1901).

Livret de Joseph Méry et Camille du Locle.

En français surtitré en français et en anglais.

Durée : 4 h 50 avec deux entractes.

Philippe Jordan, direction musicale.

Krzysztof Warlikowski, mise en scène.

Malgorzata Szczesniak, décors et costumes.

Felice Ross, lumières.

Denis Guéguin, vidéo.

Claude Bardouil, chorégraphie.

Ildar Abdrazakov, Philippe II.

Jonas Kaufmann, Don Carlos.

Sonya Yoncheva, Elisabeth de Valois.

Ludovic Tézier, Posa.

Elina Garanca, La Princesse Eboli.

Dmitry Belosselskiy, Le Grand Inquisiteur.

Eve-Marie Hubeaux, Thibault.

Orchestre et Chœurs de l'Opéra de Paris.

José Luis Basso, Chef des Chœurs.

Les 22 octobre et 5 novembre à 14 h.

Diffusion sur Arte le 19 octobre 2017 à 20 h 50.

Diffusion sur France Musique le 29 octobre à 20 h.

Opéra national de Paris.

Place de la Bastille, Paris 12e.

Tél. : 08 92 89 90 90.

>> operadeparis.fr

"Don Carlos" (1867).

Opéra en cinq actes.

Musique de Giuseppe Verdi (1813-1901).

Livret de Joseph Méry et Camille du Locle.

En français surtitré en français et en anglais.

Durée : 4 h 50 avec deux entractes.

Philippe Jordan, direction musicale.

Krzysztof Warlikowski, mise en scène.

Malgorzata Szczesniak, décors et costumes.

Felice Ross, lumières.

Denis Guéguin, vidéo.

Claude Bardouil, chorégraphie.

Ildar Abdrazakov, Philippe II.

Jonas Kaufmann, Don Carlos.

Sonya Yoncheva, Elisabeth de Valois.

Ludovic Tézier, Posa.

Elina Garanca, La Princesse Eboli.

Dmitry Belosselskiy, Le Grand Inquisiteur.

Eve-Marie Hubeaux, Thibault.

Orchestre et Chœurs de l'Opéra de Paris.

José Luis Basso, Chef des Chœurs.