La légendaire production du metteur en scène canadien Robert Carsen du "Songe d'une nuit d'été" de Benjamin Britten - qui a fait quasiment le tour du monde depuis 1991 - était reprise en cette 67e édition d'un des meilleurs festivals lyriques estivaux. Pour tous ceux qui (comme moi) ne l'avaient pas vue, la curiosité était totale : ce spectacle était-il aussi parfait qu'on le disait ? Une telle unanimité n'était-elle pas un peu irritante ? C'est un peu (bêtement) sur nos gardes que nous entrâmes dans la belle cour de l'ancien Archevêché à l'heure où la chaleur ne semble pas vouloir décroître de même que la ferveur des cigales et autres grillons.

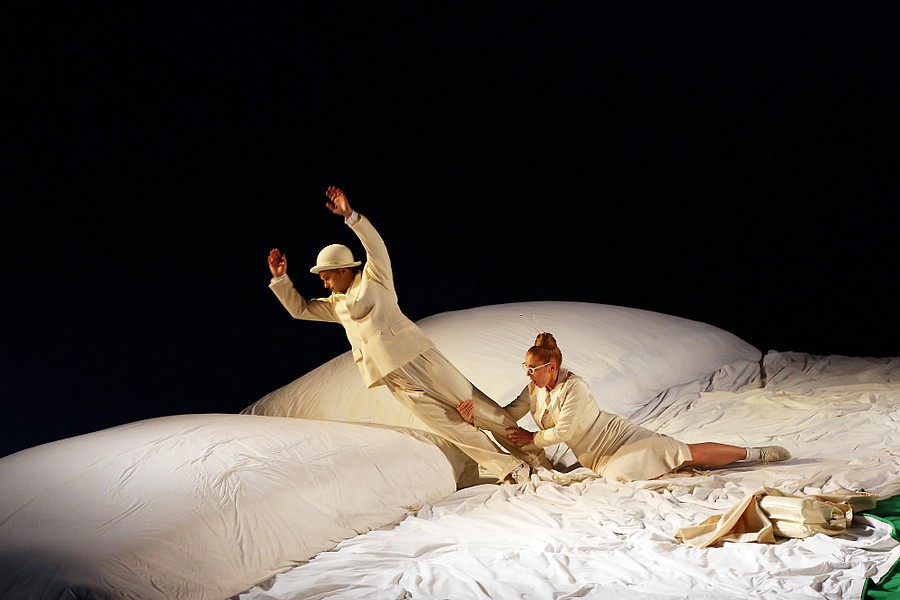

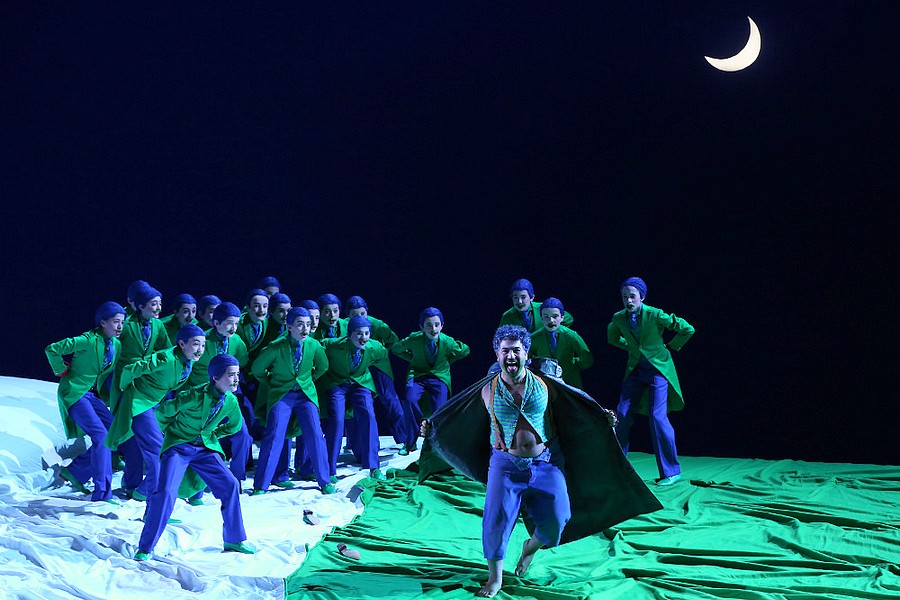

Et puis non. Dès les premiers accords d'un orchestre de l'Opéra de Lyon en totale apesanteur dépliant un tissu sonore chatoyant et subtil avec ses fameux glissandi entêtants, le spectateur est embarqué. Dès le premier tableau de la dispute conjugale entre la reine des fées Tytania et son époux Oberon, sur un lit géant figurant une forêt magique, toute réserve est balayée. Nous sommes bien dans l'univers enchanteur et baroque de la pièce de Shakespeare mais traduit tout au long des trois actes de l'opéra (au livret dont une seule phrase n'est pas tirée de la pièce) ici par de modernes illuminations en vert et bleu francs : un lit géant au premier acte se transformant en six petits lits au deuxième, puis les trois lits suspendus dans les cintres au troisième.

Et puis non. Dès les premiers accords d'un orchestre de l'Opéra de Lyon en totale apesanteur dépliant un tissu sonore chatoyant et subtil avec ses fameux glissandi entêtants, le spectateur est embarqué. Dès le premier tableau de la dispute conjugale entre la reine des fées Tytania et son époux Oberon, sur un lit géant figurant une forêt magique, toute réserve est balayée. Nous sommes bien dans l'univers enchanteur et baroque de la pièce de Shakespeare mais traduit tout au long des trois actes de l'opéra (au livret dont une seule phrase n'est pas tirée de la pièce) ici par de modernes illuminations en vert et bleu francs : un lit géant au premier acte se transformant en six petits lits au deuxième, puis les trois lits suspendus dans les cintres au troisième.

L'ensorcellement agit au fur et à mesure que se déploient les sortilèges d'une très riche partition avec son intrigue à tiroir : les trois univers des personnages (les divinités, les amoureux et les artisans-comédiens) musicalement identifiés (cordes, bois, cuivres et percussions) comme autant de rêves imbriqués dont le thème est le désir amoureux joué ou vécu - sentimental ou sexuel.

Le sommeil de la déraison engendre des monstres comiques en un chassé-croisé hilarant et charmant tant la mise en scène de Carsen - avec ses lumières et costumes superbes - témoigne d'une compréhension fine des enjeux de l'œuvre. Mise en abyme baroque, illusions comiques, métamorphoses, théâtre dans le théâtre, tout est là, beau, spectaculaire et pourtant très contemporain. Quand la nuit et son cortège d'étoiles tombe sur le théâtre de l'Archevêché, grotesque et sublime se côtoient en une atmosphère unique, fidèle à l'esprit onirique de l'opéra - un des sommets du compositeur anglais.

La lune du décor finit par se confondre avec la vraie pour l'auditoire. Si la délicieuse Sandrine Piau en Tytania fait entendre, en cette avant-dernière représentation*, un timbre fatigué et de sérieuses limites dans le chant, le reste de la distribution (anglaise en majorité) est fabuleuse. Le comédien Miltos Yerolemou campe un Puck phénoménal d'abattage comique comme les artisans emmenés par la basse Brindley Sherrath en Bottom.

Le sommeil de la déraison engendre des monstres comiques en un chassé-croisé hilarant et charmant tant la mise en scène de Carsen - avec ses lumières et costumes superbes - témoigne d'une compréhension fine des enjeux de l'œuvre. Mise en abyme baroque, illusions comiques, métamorphoses, théâtre dans le théâtre, tout est là, beau, spectaculaire et pourtant très contemporain. Quand la nuit et son cortège d'étoiles tombe sur le théâtre de l'Archevêché, grotesque et sublime se côtoient en une atmosphère unique, fidèle à l'esprit onirique de l'opéra - un des sommets du compositeur anglais.

La lune du décor finit par se confondre avec la vraie pour l'auditoire. Si la délicieuse Sandrine Piau en Tytania fait entendre, en cette avant-dernière représentation*, un timbre fatigué et de sérieuses limites dans le chant, le reste de la distribution (anglaise en majorité) est fabuleuse. Le comédien Miltos Yerolemou campe un Puck phénoménal d'abattage comique comme les artisans emmenés par la basse Brindley Sherrath en Bottom.

Le quatuor d'amoureux et le couple du duc et de la duchesse d'Athènes brillent grâce à une troupe de jeunes chanteurs vraiment excellents (Scott Conner, John Chest et Layla Claire ont été formés sur les bancs de l'Académie du Festival d'Aix). Le contre-ténor américain Lawrence Zazzo en mari joueur, jaloux et capricieux, exploite avec art de toutes les nuances d'un bel instrument explorant les diverses facettes d'un rôle vraiment impressionnant. Et les petites fées du chœur d'enfants (le Trinity Boys choir) sont tout simplement délectables. Oui, en définitive, il faut bien se joindre au concert de louanges que cette production a gagné à bon droit dans les cœurs.

*L'enregistrement de l'opéra pour France Télévisions est antérieur à cette chronique.

En replay jusqu'au 13 janvier 2016 sur >> culturebox.francetvinfo.fr

"Le Songe d'une nuit d'été" (1960).

*L'enregistrement de l'opéra pour France Télévisions est antérieur à cette chronique.

En replay jusqu'au 13 janvier 2016 sur >> culturebox.francetvinfo.fr

"Le Songe d'une nuit d'été" (1960).

Opéra en trois actes.

Musique : Benjamin Britten (1913-1976).

Livret : B. Britten et P. Pears d'après W. Shakespeare.

En anglais sous-titré français.

Durée (en replay) : 2 h 40.

Kazushi Ono, direction musicale.

Robert Carsen, mise en scène.

Michael Levine, décors et costumes.

Robert Carsen, Peter van Praet, lumières.

Matthiew Bourne, chorégraphie.

Musique : Benjamin Britten (1913-1976).

Livret : B. Britten et P. Pears d'après W. Shakespeare.

En anglais sous-titré français.

Durée (en replay) : 2 h 40.

Kazushi Ono, direction musicale.

Robert Carsen, mise en scène.

Michael Levine, décors et costumes.

Robert Carsen, Peter van Praet, lumières.

Matthiew Bourne, chorégraphie.

Sandrine Piau, Tytania.

Lawrence Zazzo, Oberon.

Miltos Yerolemou, Puck.

Scott Conner, Theseus.

Allyson McHardy, Hippolyta.

Rupert Charlesworth, Lysander.

John Chest, Demetrius.

Elizabeth DeShong, Hermia.

Layla Claire, Helena.

Brindley Sherrath, Bottom.

Henry Waddington, Quince.

Michael Slattery, Flute.

Christopher Gillett, Snout.

Simon Butteriss, Starveling.

Brian Bannatyne-Scott, Snug.

Trinity Boys choir.

Orchestre de l'Opéra national de Lyon.

Lawrence Zazzo, Oberon.

Miltos Yerolemou, Puck.

Scott Conner, Theseus.

Allyson McHardy, Hippolyta.

Rupert Charlesworth, Lysander.

John Chest, Demetrius.

Elizabeth DeShong, Hermia.

Layla Claire, Helena.

Brindley Sherrath, Bottom.

Henry Waddington, Quince.

Michael Slattery, Flute.

Christopher Gillett, Snout.

Simon Butteriss, Starveling.

Brian Bannatyne-Scott, Snug.

Trinity Boys choir.

Orchestre de l'Opéra national de Lyon.