Comment relire aujourd'hui l'opéra des opéras, créé à Prague en 1787, un des plus populaires et des plus joués sur les scènes du monde entier ? Peut-on encore nous révéler quelque chose sur ce "Don Giovanni" qui n'ait pas déjà été dit ? Le dramma giocoso, un des opus de la trilogie conçue par Mozart avec son librettiste Lorenzo da Ponte, peut-il résonner avec les préoccupations de notre époque ? Ivo von Hove, clinicien doué dans l'auscultation des âmes et des corps de pouvoir, répond à ces questions avec sa finesse habituelle.

Opposant au faste impérial rouge et or de l'Opéra Garnier un plateau d'une austérité grise et puissante où se découpent les lignes des étages, galeries et escaliers de labyrinthiques bâtisses évoquant d'anciens palais décolorés et vides, le metteur en scène belge dénude jusqu'à l'os le mythique ouvrage - sans pour autant éluder son vertige métaphysique.

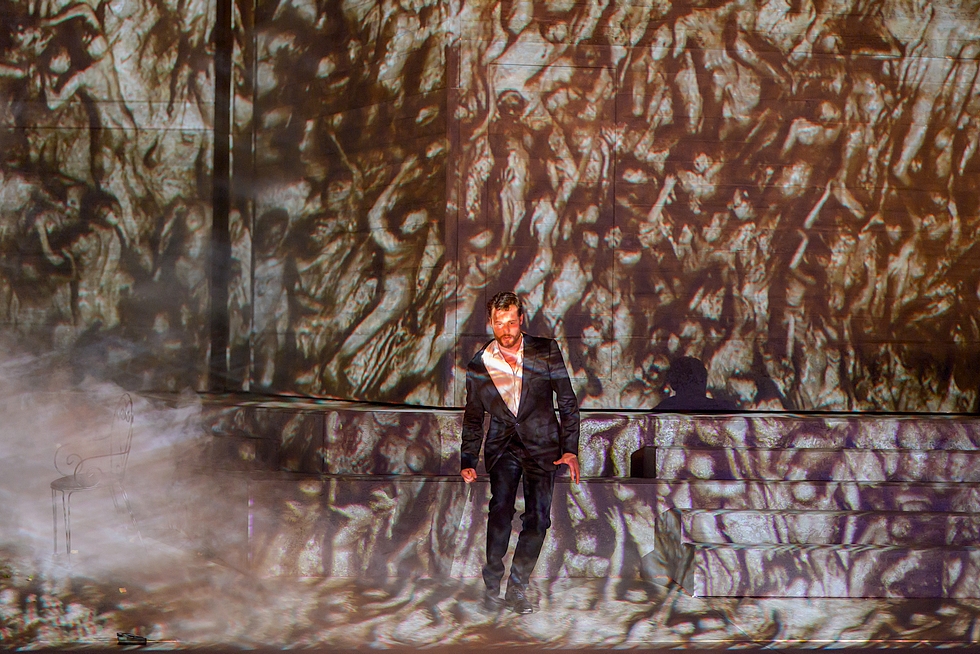

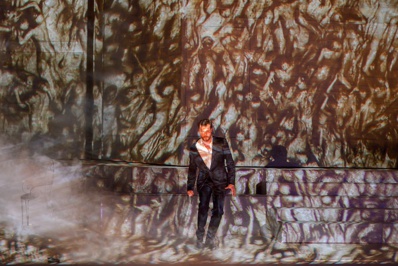

On aurait tort de penser pourtant que cette radicalité vise l'impertinence, alors que pour le public le dispositif se découvre en s'installant. La place de cette petite ville anonyme sera le terrain de chasse (et de fuite) du plus cruel des fauves (Don Giovanni). Avant sa chute finale dans l'amas des corps souffrants d'une nouvelle Porte des Enfers évoquant autant Rodin que le "Jugement dernier" de Michel-Ange (belle vidéo de Christopher Ash) ; une disparition qui permet in fine la renaissance de la vie et des couleurs sur le plateau. L'opéra y trouve une voix moyenne, ni tout à fait seria ni totalement buffa, dans un geste contemporain.

Opposant au faste impérial rouge et or de l'Opéra Garnier un plateau d'une austérité grise et puissante où se découpent les lignes des étages, galeries et escaliers de labyrinthiques bâtisses évoquant d'anciens palais décolorés et vides, le metteur en scène belge dénude jusqu'à l'os le mythique ouvrage - sans pour autant éluder son vertige métaphysique.

On aurait tort de penser pourtant que cette radicalité vise l'impertinence, alors que pour le public le dispositif se découvre en s'installant. La place de cette petite ville anonyme sera le terrain de chasse (et de fuite) du plus cruel des fauves (Don Giovanni). Avant sa chute finale dans l'amas des corps souffrants d'une nouvelle Porte des Enfers évoquant autant Rodin que le "Jugement dernier" de Michel-Ange (belle vidéo de Christopher Ash) ; une disparition qui permet in fine la renaissance de la vie et des couleurs sur le plateau. L'opéra y trouve une voix moyenne, ni tout à fait seria ni totalement buffa, dans un geste contemporain.

Transposée dans un présent sans attaches ni repères (costumes actuels des hommes, robes un peu vintage des femmes, tous gris dus à An D'Huys - le scélérat et son valet Leporello ayant droit aussi au noir et au blanc), l'intrigue se trouve ici resserrée sur les personnages et leurs conflits. Dans leur volonté d'ignorer tout pittoresque et de retrouver l'essence d'un personnage monstrueux, Ivo von Hove et son dramaturge Jan Vandenhouwe dépouillent le séducteur de sa légende dorée largement augmentée par de brillantes générations d'artistes.

Résonnant avec notre époque, ce Don Juan est ici un cynique sans état d'âme qui abuse de son pouvoir sexuel et de sa position sociale. Les autres protagonistes - femmes trompées, paysans maltraités, gêneurs éliminés - gagnent tous dans cette proposition la dignité d'adversaires déterminés pour le mettre hors d'état de nuire. Exit la fascination pour le grand seigneur et son hubris baroque ou romantique.

Ce spectacle irradie aussi la jeunesse et l'énergie vitale - celles de chanteurs formant un plateau d'une belle homogénéité. Nicole Car (Donna Elvira) et Jacquelyn Wagner (Donna Anna) donnent à leur rôle de femme abusée grâce et élégance. Irradiantes de tendresse, elles évitent les chausse-trappes d'une vocalité souvent marquée par la véhémence en vraies tragédiennes.

Résonnant avec notre époque, ce Don Juan est ici un cynique sans état d'âme qui abuse de son pouvoir sexuel et de sa position sociale. Les autres protagonistes - femmes trompées, paysans maltraités, gêneurs éliminés - gagnent tous dans cette proposition la dignité d'adversaires déterminés pour le mettre hors d'état de nuire. Exit la fascination pour le grand seigneur et son hubris baroque ou romantique.

Ce spectacle irradie aussi la jeunesse et l'énergie vitale - celles de chanteurs formant un plateau d'une belle homogénéité. Nicole Car (Donna Elvira) et Jacquelyn Wagner (Donna Anna) donnent à leur rôle de femme abusée grâce et élégance. Irradiantes de tendresse, elles évitent les chausse-trappes d'une vocalité souvent marquée par la véhémence en vraies tragédiennes.

La mezzo Elsa Dreisig est une Zerlina mutine et maligne ("Batti, batti, O bel Masetto"), résistant aux attaques du brutal séducteur avec un beau panache. Mikhail Timoshenko est un Masetto politique ("Ho capito, signor si !"), fier paysan qui saura fédérer une internationale communiste pour punir l'aristocrate honni. Le baryton existe sans peine dans ces ensembles si cruciaux chez Mozart où s'expriment des passions souvent contradictoires.

Ain Anger est un Commandeur magnifique ; chacune de ses interventions fait passer grâce à une prestance naturelle, et aux riches graves d'une voix de basse large le souffle et l'effroi de l'au-delà. Stanislas de Barbeyrac est le superbe Don Ottavio que toutes les scènes s'arrachent désormais. Longueur du souffle, technique raffinée, vocalité d'un lyrisme bouleversant, le ténor bordelais réussit tout, faisant de ses arias ("Dalla sua pace la mia dipende", "Il mio tesoro intanto") autant d'épiphanies.

Échangeant leur rôle habituel, Étienne Dupuis (Don Giovanni) et Philippe Sly (Leporello) forment un couple irrésistible. Avec sa faconde le premier, baryton agile à la sonorité ronde, parvient malgré lui à rendre sympathique un personnage qu'ici tout accable (tout à fait odieux, il est vrai, dans la scène finale du repas). Il brise dans son entêtement ultime face au Commandeur le cadre qu'impose la dramaturgie ; le rôle du grand seigneur méchant homme ne pouvant totalement échapper à son mystère.

Ain Anger est un Commandeur magnifique ; chacune de ses interventions fait passer grâce à une prestance naturelle, et aux riches graves d'une voix de basse large le souffle et l'effroi de l'au-delà. Stanislas de Barbeyrac est le superbe Don Ottavio que toutes les scènes s'arrachent désormais. Longueur du souffle, technique raffinée, vocalité d'un lyrisme bouleversant, le ténor bordelais réussit tout, faisant de ses arias ("Dalla sua pace la mia dipende", "Il mio tesoro intanto") autant d'épiphanies.

Échangeant leur rôle habituel, Étienne Dupuis (Don Giovanni) et Philippe Sly (Leporello) forment un couple irrésistible. Avec sa faconde le premier, baryton agile à la sonorité ronde, parvient malgré lui à rendre sympathique un personnage qu'ici tout accable (tout à fait odieux, il est vrai, dans la scène finale du repas). Il brise dans son entêtement ultime face au Commandeur le cadre qu'impose la dramaturgie ; le rôle du grand seigneur méchant homme ne pouvant totalement échapper à son mystère.

Le baryton-basse canadien Philippe Sly (Leporello) vole souvent, quant à lui, la vedette à son maître avec sa voix des plus luxueuses aux riches harmoniques - plus élégante peut-être que bouffe. Mais le spectacle ne se regarde pas seulement sur le plateau, la fosse offre elle aussi le sien. Au clavecin pour les récitatifs, se levant pour diriger l'orchestre afin d'accompagner les élans fortissimo de la partition ou s'effaçant pour obtenir telle nuance ou tel changement dynamique, le directeur musical de l'Opéra de Paris ne s'économise pas. Il offre un "Don Giovanni" aux tempi parfaits, aux couleurs vives, soit un discours piquant, caressant ou terrible usant de son geste large, de ses yeux, de son souffle et de tout le corps.

D'une élégance toute apollinienne ou soudain déchaîné et criant, le chef se montre admirable dans un engagement qui ne se dément jamais - obtenant la fidélité et l'ardeur de musiciens au sommet (cordes, vents et cuivres tous parfaits) au service du vrai théâtre. Philippe Jordan, merveilleux mozartien, récoltera à juste titre les honneurs de cette phalange complice l'applaudissant debout.

Spectacle vu le 16 juin 2019.

Du 11 juin au 13 juillet 2019.

Opéra national de Paris (Site Garnier),

Place de l'Opéra, Paris 9e.

Tél. : 08 92 89 90 90.

>> operadeparis.fr

Au cinéma et sur le site de Culturebox le 21 juin 2019 à 19 h 30 (Saison "Viva l'Opéra !" de Fra Cinéma).

D'une élégance toute apollinienne ou soudain déchaîné et criant, le chef se montre admirable dans un engagement qui ne se dément jamais - obtenant la fidélité et l'ardeur de musiciens au sommet (cordes, vents et cuivres tous parfaits) au service du vrai théâtre. Philippe Jordan, merveilleux mozartien, récoltera à juste titre les honneurs de cette phalange complice l'applaudissant debout.

Spectacle vu le 16 juin 2019.

Du 11 juin au 13 juillet 2019.

Opéra national de Paris (Site Garnier),

Place de l'Opéra, Paris 9e.

Tél. : 08 92 89 90 90.

>> operadeparis.fr

Au cinéma et sur le site de Culturebox le 21 juin 2019 à 19 h 30 (Saison "Viva l'Opéra !" de Fra Cinéma).