Quel est donc l'inqualifiable crime commis par Galileo Galilei, honorable professeur de mathématiques à Padoue dans la Sérénissime République de Venise, lieu de l'effervescence artistique de ce XVIIe siècle débutant ? Est-ce d'avoir pointé sa lunette astronomique sur les planètes pour "dévoiler" qu'elles n'étaient pas fixées à la voûte de cristal aristotélicienne, mais qu'elles tournaient bel et bien autour du soleil ? Ou est-ce les effets collatéraux de cette découverte, certes irréfutable d'un point de vue scientifique, remettant en cause le dogme de la Terre centre du monde et, par ricochet, celui du dogme d'un Dieu au centre de la création ?

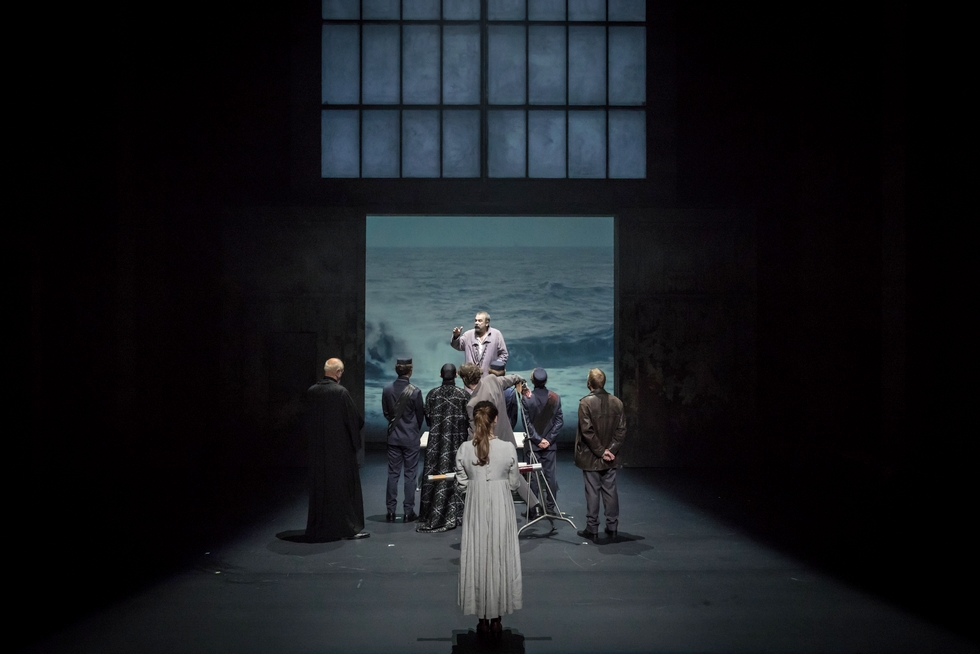

Dans un décor de friches atemporelles (deux immenses portes s'ouvrant et se refermant sur Padoue, Venise, Florence, Rome…) créant ainsi un lien avec le monde contemporain, Galilée va vivre devant nous. On le suit pas à pas dans sa vie quotidienne occupée par ses recherches, dans un thriller haletant construit selon le rythme des séries (dates et lieux annoncés sur un panneau défilant) dont on connaît d'avance la fin sans que l'intérêt n'en soit nullement altéré.

Dans un décor de friches atemporelles (deux immenses portes s'ouvrant et se refermant sur Padoue, Venise, Florence, Rome…) créant ainsi un lien avec le monde contemporain, Galilée va vivre devant nous. On le suit pas à pas dans sa vie quotidienne occupée par ses recherches, dans un thriller haletant construit selon le rythme des séries (dates et lieux annoncés sur un panneau défilant) dont on connaît d'avance la fin sans que l'intérêt n'en soit nullement altéré.

Adepte inconditionnel d'une recherche scientifique se refusant toute facilité, il reprendra son élève et disciple, le fils de sa servante, pour lui inculquer une rigueur sans concession. En effet, il ne s'agira pas de vouloir vérifier ce que l'on croit être, mais de tenter de prouver ce qui va à l'encontre de ce que l'on suppose être, afin d'écarter tout aveuglement, serait-il cognitif. Tenter de prouver l'immobilité de la terre et, quand on aura échoué - et alors seulement - se demander si la terre ne tourne pas autour du soleil.

Refusant de quitter Florence envahie par la peste, refusant d'abdiquer sa foi… en la science, la Sainte Église n'aura de cesse de lui opposer que "L'Homme est un joyau de Dieu", qu'il est au centre de la Terre, elle-même au centre de l'univers, et que prétendre l'inverse n'est que pure hérésie. Et pour clore tout débat, lui sera rappelé qu'il ressemble fort à celui que l'Église a brûlé vif, dix ans auparavant, pour avoir défendu la théorie nébuleuse de Copernic…

Cependant, contre vents et croyances religieuses, l'homme de science ne cessera de "croire" en l'homme et sa raison, pariant pour la séduction attachée à la preuve. Force est de constater que cette "croyance" n'a pas plus lieu d'être que celle animant les adorateurs de Dieu… puisque les hautes autorités scientifiques iront jusqu'à refuser de jeter un œil dans sa lunette afin de ne pas risquer remettre en cause le système de Ptolémée, sauveur du géocentrisme étayant l'existence d'un Dieu créateur de la Terre placée au centre de l'univers.

Refusant de quitter Florence envahie par la peste, refusant d'abdiquer sa foi… en la science, la Sainte Église n'aura de cesse de lui opposer que "L'Homme est un joyau de Dieu", qu'il est au centre de la Terre, elle-même au centre de l'univers, et que prétendre l'inverse n'est que pure hérésie. Et pour clore tout débat, lui sera rappelé qu'il ressemble fort à celui que l'Église a brûlé vif, dix ans auparavant, pour avoir défendu la théorie nébuleuse de Copernic…

Cependant, contre vents et croyances religieuses, l'homme de science ne cessera de "croire" en l'homme et sa raison, pariant pour la séduction attachée à la preuve. Force est de constater que cette "croyance" n'a pas plus lieu d'être que celle animant les adorateurs de Dieu… puisque les hautes autorités scientifiques iront jusqu'à refuser de jeter un œil dans sa lunette afin de ne pas risquer remettre en cause le système de Ptolémée, sauveur du géocentrisme étayant l'existence d'un Dieu créateur de la Terre placée au centre de l'univers.

Petite histoire individuelle (on "accompagne" Galilée dans les différents lieux qu'il habite successivement, entouré des personnes qui lui sont chères) rejoignant la grande histoire des idées, la dramaturgie ouvre à des horizons dépassant le conflit croyances et science. Ainsi de la dernière partie - celle qui suit son abjuration face aux "instruments" auxquels la Sainte- Inquisition s'apprêtait à recourir pour imposer sa foi en un Dieu Créateur -, riche de questionnements sur le mode de résistance à opposer à toute dictature…

Au soir de sa vie, avec un naturel extatique, Galilée (incarné de manière confondante par un très grand Philippe Torreton à la tête d'une troupe dans son sillage) se plaît en effet à ironiser sur la force coercitive d'autorités religieuses ayant voulu le réduire au silence éternel, lui qui, de la résidence surveillée où il est cantonné, continue incognito de rédiger ses "Discori" destinés à être passés sous le manteau pour être diffusés au-delà des frontières. Le monde, pour se sauver des dictatures religieuses ou politiques, y compris les plus implacables, a-t-il besoin de héros sacrificiels… ou d'esprits bien vivants déjouant les pouvoirs établis ?

Vu le vendredi 26 novembre 2021 au TnBA - Grande Salle Vitez.

Au soir de sa vie, avec un naturel extatique, Galilée (incarné de manière confondante par un très grand Philippe Torreton à la tête d'une troupe dans son sillage) se plaît en effet à ironiser sur la force coercitive d'autorités religieuses ayant voulu le réduire au silence éternel, lui qui, de la résidence surveillée où il est cantonné, continue incognito de rédiger ses "Discori" destinés à être passés sous le manteau pour être diffusés au-delà des frontières. Le monde, pour se sauver des dictatures religieuses ou politiques, y compris les plus implacables, a-t-il besoin de héros sacrificiels… ou d'esprits bien vivants déjouant les pouvoirs établis ?

Vu le vendredi 26 novembre 2021 au TnBA - Grande Salle Vitez.

"La Vie de Galilée"

D'après Bertolt Brecht.

Traduction : Éloi Recoing (chez L'Arche Éditeur).

Mise en scène : Claudia Stavisky, assistée d'Alexandre Paradis.

Avec : Philippe Torreton, Gabin Bastard, Alexandre Carrière, Guy-Pierre Couleau, Matthias Distefano, Michel Hermon, Benjamin Jungers, Fabienne Lucchetti, Nils Ohlund, Martin Sève, Marie Torreton.

Scénographie et costumes : Lili Kendaka, assistée de Malika Chauveau.

Lumière : Franck Thévenon.

Son : Jean-Louis Imbert.

Création vidéo : Michaël Dusautoy.

Maquillage et coiffure : Catherine Bloquère, Kim Ducreux.

Construction du décor : société Albaka.

Accessoires : Fabien Barbot, Sandrine Jas, Marion Pellarini.

Responsable couture et habillage : Bruno Torres.

Réalisation des costumes : Grain de taille, Atelier BMV et l'atelier des Célestins.

Patineuse : Marjory Salles.

Réalisation des masques : Patricia Gatepaille.

Casting enfants : Maguy Aimé.

Directeur des productions et conseiller artistique : Emmanuel Serafini.

Régisseur général : Laurent Patissier.

Régisseurs plateau : Mattia Lercari, Fabien Barbot.

Régisseur son/vidéo : Pierre Xucla.

Régisseur lumière : Jérôme Simonet.

Chef habilleuse : Jessica Chomet.

Production Célestins - Théâtre de Lyon.

Durée : 2 h 45.

A été représenté au TnBA, Grande salle Vitez (Bordeaux), du 23 au 27 novembre 2021.

Tournée 2021

Du 3 au 5 décembre 2021 : Théâtre-Sénart - Scène nationale, Lieusaint (77).

Du 10 au 12 décembre 2021 : Bonlieu - Scène nationale, Annecy (74).

16 et 17 décembre 2021 : Théâtre des Salins, Martigues (13).

Traduction : Éloi Recoing (chez L'Arche Éditeur).

Mise en scène : Claudia Stavisky, assistée d'Alexandre Paradis.

Avec : Philippe Torreton, Gabin Bastard, Alexandre Carrière, Guy-Pierre Couleau, Matthias Distefano, Michel Hermon, Benjamin Jungers, Fabienne Lucchetti, Nils Ohlund, Martin Sève, Marie Torreton.

Scénographie et costumes : Lili Kendaka, assistée de Malika Chauveau.

Lumière : Franck Thévenon.

Son : Jean-Louis Imbert.

Création vidéo : Michaël Dusautoy.

Maquillage et coiffure : Catherine Bloquère, Kim Ducreux.

Construction du décor : société Albaka.

Accessoires : Fabien Barbot, Sandrine Jas, Marion Pellarini.

Responsable couture et habillage : Bruno Torres.

Réalisation des costumes : Grain de taille, Atelier BMV et l'atelier des Célestins.

Patineuse : Marjory Salles.

Réalisation des masques : Patricia Gatepaille.

Casting enfants : Maguy Aimé.

Directeur des productions et conseiller artistique : Emmanuel Serafini.

Régisseur général : Laurent Patissier.

Régisseurs plateau : Mattia Lercari, Fabien Barbot.

Régisseur son/vidéo : Pierre Xucla.

Régisseur lumière : Jérôme Simonet.

Chef habilleuse : Jessica Chomet.

Production Célestins - Théâtre de Lyon.

Durée : 2 h 45.

A été représenté au TnBA, Grande salle Vitez (Bordeaux), du 23 au 27 novembre 2021.

Tournée 2021

Du 3 au 5 décembre 2021 : Théâtre-Sénart - Scène nationale, Lieusaint (77).

Du 10 au 12 décembre 2021 : Bonlieu - Scène nationale, Annecy (74).

16 et 17 décembre 2021 : Théâtre des Salins, Martigues (13).