C'est la raison pour laquelle cette communauté juive est appelée "romaniote" - romaine -, car elle était sujette de l'Empire romain d'Orient, byzantine et de langue grecque. En Grèce, la Shoah a été particulièrement dévastatrice : 85 % de la communauté juive a été déportée et exterminée.

Au printemps 1943, un samedi, jour de repos hebdomadaire, c'est toute une culture qui a été rayée de la carte : la Wehrmacht déporte les Juifs de Ionnina vers le camp d'Auschwitz. Dans les années cinquante, Dimitris Hadzis, écrivain engagé, proche du parti communiste, a écrit "La Fin de notre petite ville", un recueil de nouvelles dans lequel il relate avec beaucoup de nostalgie les fantômes de sa ville engloutie en ressuscitant leur mémoire... (Irène Bonnaud, Entretiens réalisés par François Rodinson pour le Théâtre Châteauvallon-Liberté en 2020).

En 2017, à l'occasion de son premier spectacle évoquant la guerre civile grecque, Irène Bonnaud rencontre le KET d'Athènes, un lieu d'activités culturelles, de débats publics et de solidarité situé dans le quartier de Kypseli. C'est cette "scène politique pour l'art et la création" que le Théâtre du Soleil accueille en cette rentrée 2023-2024, grâce à laquelle le public parisien découvre l'histoire trop méconnue des Romaniotes.

Au printemps 1943, un samedi, jour de repos hebdomadaire, c'est toute une culture qui a été rayée de la carte : la Wehrmacht déporte les Juifs de Ionnina vers le camp d'Auschwitz. Dans les années cinquante, Dimitris Hadzis, écrivain engagé, proche du parti communiste, a écrit "La Fin de notre petite ville", un recueil de nouvelles dans lequel il relate avec beaucoup de nostalgie les fantômes de sa ville engloutie en ressuscitant leur mémoire... (Irène Bonnaud, Entretiens réalisés par François Rodinson pour le Théâtre Châteauvallon-Liberté en 2020).

En 2017, à l'occasion de son premier spectacle évoquant la guerre civile grecque, Irène Bonnaud rencontre le KET d'Athènes, un lieu d'activités culturelles, de débats publics et de solidarité situé dans le quartier de Kypseli. C'est cette "scène politique pour l'art et la création" que le Théâtre du Soleil accueille en cette rentrée 2023-2024, grâce à laquelle le public parisien découvre l'histoire trop méconnue des Romaniotes.

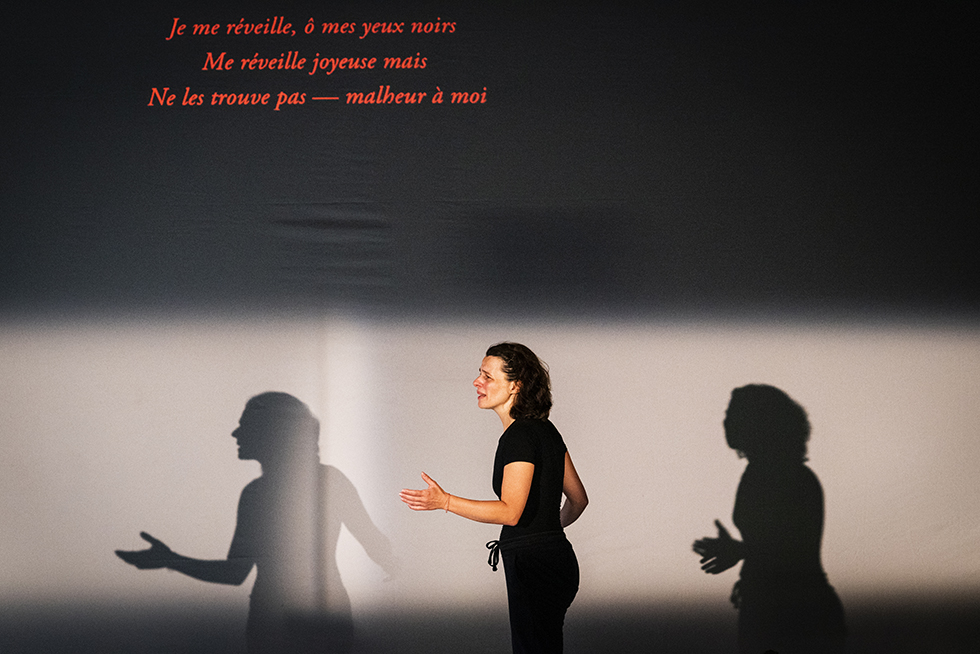

Sur le plateau, onze petites figurines en terre cuite accueillent le public, figées dans leur éternité. Leurs ombres portées en fond de plateau les rendent immédiatement imposantes, comme vivantes. Puis la comédienne Fotini Banou se mêle délicatement à elles et s'adresse à nous en langue grecque, langue si particulière et si chatoyante. Toute de noir vêtue, elle irradie pourtant, et nous emporte spontanément à travers ses mots et ses chants élégiaques qui nous vont droit au cœur.

Son jeu est comme organique, ouvrant la porte à toutes les émotions imaginables face au propos évoqué. "Au moment de la rafle, les Allemands s'étaient installés aux balcons et nous regardaient, comme au théâtre." "Il me faudrait le ciel pour papier et toute la mer pour exister."

C'est un "seule en scène" qui ne l'est pas tout à fait, car le spectacle convoque une multitude de voix distinctes et polymorphes qui confronte le spectateur à des témoignages intenses et bouleversants. L'interprétation habitée de la comédienne chanteuse fait de ce spectacle un instant suspendu de mémoire vive, acéré, translucide.

Son jeu est comme organique, ouvrant la porte à toutes les émotions imaginables face au propos évoqué. "Au moment de la rafle, les Allemands s'étaient installés aux balcons et nous regardaient, comme au théâtre." "Il me faudrait le ciel pour papier et toute la mer pour exister."

C'est un "seule en scène" qui ne l'est pas tout à fait, car le spectacle convoque une multitude de voix distinctes et polymorphes qui confronte le spectateur à des témoignages intenses et bouleversants. L'interprétation habitée de la comédienne chanteuse fait de ce spectacle un instant suspendu de mémoire vive, acéré, translucide.

À bien y regarder, le théâtre ne devrait-il pas toujours convoquer la notion de mémoire ? Et si, finalement, il le faisait déjà plus ou moins, indirectement, subtilement, depuis l'aube des temps… Ici, dans ce spectacle, c'est plutôt de façon brute et parfois presque chirurgicale qu'Irène Bonnaud "met en scène" la mémoire de ses ancêtres en s'appuyant à la fois sur une nouvelle du grand écrivain Dimitris Hadziz disparu en 1981 (Sabetaï Kabilis) et sur des témoignages de rescapés rencontrés en Grèce, en Israël ou encore aux États-Unis.

Spectacle polymorphe oscillant entre littérature, documentaire, poésie, témoignages et chants, "C'était un samedi" est une représentation bouleversante, une tragédie, certes, de laquelle n'émane pourtant pas que de la noirceur ou la tristesse. Loin de là.

C'est un hymne à la Vie, avec un grand V, comme en témoigne d'ailleurs le propos final relatant les mots d'une rescapée, Esther-Stella Cohen. À son retour des camps, cette femme recherchait désespérément ses deux machines à coudre Singer. On lui demanda de fournir leurs numéros afin qu'elle puisse se les réapproprier – si tant est qu'elle ne les ait jamais connus... – et elle fit la réponse suivante, en tendant son bras à l'horizontale, bien visible : "le seul numéro dont je me souvienne, c'est celui-là !".

Spectacle polymorphe oscillant entre littérature, documentaire, poésie, témoignages et chants, "C'était un samedi" est une représentation bouleversante, une tragédie, certes, de laquelle n'émane pourtant pas que de la noirceur ou la tristesse. Loin de là.

C'est un hymne à la Vie, avec un grand V, comme en témoigne d'ailleurs le propos final relatant les mots d'une rescapée, Esther-Stella Cohen. À son retour des camps, cette femme recherchait désespérément ses deux machines à coudre Singer. On lui demanda de fournir leurs numéros afin qu'elle puisse se les réapproprier – si tant est qu'elle ne les ait jamais connus... – et elle fit la réponse suivante, en tendant son bras à l'horizontale, bien visible : "le seul numéro dont je me souvienne, c'est celui-là !".

"C'était un samedi"

Spectacle en grec, surtitrée en français.

Textes : Dimitris Hadzis et Irène Bonnaud.

Avec : Fotini Banou (jeu et chant).

Mise en scène : Irène Bonnaud.

Sculptures et scénographie : Clio Makris.

Lumières : Daniel Levy.

Surtitrage : Dimitris Alexakis.

Durée : 1 h 30.

Le texte du spectacle est publié (enrichi d'un avant-propos et de témoignages supplémentaires) par les éditions Koukkida à Athènes. Livre disponible en grec et en français.

Du 9 au 30 septembre 2023.

Mardi, mercredi, vendredi, samedi à 20 h, dimanche à 16 h.

Théâtre du Soleil, Cartoucherie de Vincennes, Paris 12e, 01 43 74 24 08.

>> theatre-du-soleil.fr

Navette gratuite, départ du métro "Château de Vincennes" et retour après la représentation au même métro.

Textes : Dimitris Hadzis et Irène Bonnaud.

Avec : Fotini Banou (jeu et chant).

Mise en scène : Irène Bonnaud.

Sculptures et scénographie : Clio Makris.

Lumières : Daniel Levy.

Surtitrage : Dimitris Alexakis.

Durée : 1 h 30.

Le texte du spectacle est publié (enrichi d'un avant-propos et de témoignages supplémentaires) par les éditions Koukkida à Athènes. Livre disponible en grec et en français.

Du 9 au 30 septembre 2023.

Mardi, mercredi, vendredi, samedi à 20 h, dimanche à 16 h.

Théâtre du Soleil, Cartoucherie de Vincennes, Paris 12e, 01 43 74 24 08.

>> theatre-du-soleil.fr

Navette gratuite, départ du métro "Château de Vincennes" et retour après la représentation au même métro.