"Shiganè naï" (âge du temps)… le titre est suffisamment révélateur. José Montalvo prend le Temps comme pendule pour lier le présent au passé autour de musiques, de costumes et d'une gestuelle où la retenue, la grâce et le maintien théâtral sont des éléments chorégraphiques importants.

Le spectacle débute avec, en arrière-scène, un ensemble de tambours sur lesquels les danseuses jouent des percussions de façon très rythmée. Le tambour réapparaît au fil du spectacle donnant, par le biais de celui-ci, une résonance particulière à un art corporel gracieux à l'aide d'un rythme qui l'est moins. C'est cette dichotomie qui installe la danse coréenne, sous couvert d'une gestuelle à la fois très simple dans ses formes et très élaborée dans ses exécutions, à la jonction de deux rythmes, l'un corporel, l'autre musical, aussi antinomiques que complémentaires.

Le spectacle est composé de trois chorégraphies autour de musiques de Michael Nyman, Arman Amar et de Ravel. À l'exception du Boléro, grand classique toujours intéressant à revisiter, il est étonnant que Montalvo ait choisi des compositeurs français (quoique compréhensible pour l'année France Corée) et anglais (moins compréhensible…), dans le cadre d'une immersion de danses coréennes. Cela laisse un peu perplexe. Les frontières peuvent être brisées, et c'est le rôle de l'Art de le faire, sans toutefois raboter, par un filtre musical seulement occidental, la découverte d'une culture coréenne encore trop peu présente en France.

Le spectacle débute avec, en arrière-scène, un ensemble de tambours sur lesquels les danseuses jouent des percussions de façon très rythmée. Le tambour réapparaît au fil du spectacle donnant, par le biais de celui-ci, une résonance particulière à un art corporel gracieux à l'aide d'un rythme qui l'est moins. C'est cette dichotomie qui installe la danse coréenne, sous couvert d'une gestuelle à la fois très simple dans ses formes et très élaborée dans ses exécutions, à la jonction de deux rythmes, l'un corporel, l'autre musical, aussi antinomiques que complémentaires.

Le spectacle est composé de trois chorégraphies autour de musiques de Michael Nyman, Arman Amar et de Ravel. À l'exception du Boléro, grand classique toujours intéressant à revisiter, il est étonnant que Montalvo ait choisi des compositeurs français (quoique compréhensible pour l'année France Corée) et anglais (moins compréhensible…), dans le cadre d'une immersion de danses coréennes. Cela laisse un peu perplexe. Les frontières peuvent être brisées, et c'est le rôle de l'Art de le faire, sans toutefois raboter, par un filtre musical seulement occidental, la découverte d'une culture coréenne encore trop peu présente en France.

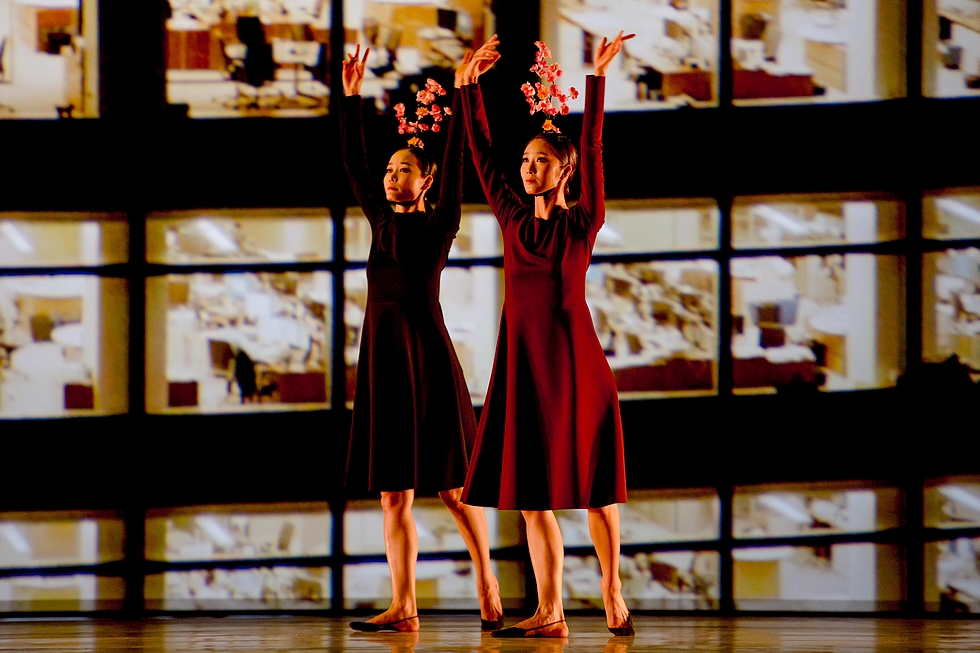

En arrière-fond, un film projette les mouvements effectués sur scène par les danseurs. La vidéo devient média, support entre passé et présent, tradition et modernité, non dans les mouvements puisqu'ils sont identiques, mais dans les costumes, car modernes à quelques exceptions près sur scène, et traditionnels sur la vidéo.

Les danses puisent dans une tradition où le visage devient masque, car fixe avec toujours un grand sourire. La gestuelle s'appuie sur une fluidité corporelle qui met au centre de chaque mouvement une grâce nourrie de lenteur, d'une décomposition articulatoire des membres où la géométrie est balayée par des arrondis avec des membres supérieurs et inférieurs finissant en forme de virgules. Le pied, avant de se poser à terre, fait une courbure de son haut pour poser son bas avec douceur.

Le Boléro de Ravel débute avec les déplacements des danseurs tout au long de l'arrière-scène dans une demi-obscurité. La chorégraphie est marquée par des contretemps corporels effectués par une danseuse qui se détache du groupe pour faire une gestuelle basée sur le plat des pieds tapotant rapidement le sol, les jambes repliées à moitié. Elle pousse des cris, des sons comme un électron libre se greffant par intermittence, et de façon arythmique, sur la musique et la danse pour ensuite revenir avec force dans le même rythme que le groupe de danseurs appuyant ceux-ci dans leur final.

Les danses puisent dans une tradition où le visage devient masque, car fixe avec toujours un grand sourire. La gestuelle s'appuie sur une fluidité corporelle qui met au centre de chaque mouvement une grâce nourrie de lenteur, d'une décomposition articulatoire des membres où la géométrie est balayée par des arrondis avec des membres supérieurs et inférieurs finissant en forme de virgules. Le pied, avant de se poser à terre, fait une courbure de son haut pour poser son bas avec douceur.

Le Boléro de Ravel débute avec les déplacements des danseurs tout au long de l'arrière-scène dans une demi-obscurité. La chorégraphie est marquée par des contretemps corporels effectués par une danseuse qui se détache du groupe pour faire une gestuelle basée sur le plat des pieds tapotant rapidement le sol, les jambes repliées à moitié. Elle pousse des cris, des sons comme un électron libre se greffant par intermittence, et de façon arythmique, sur la musique et la danse pour ensuite revenir avec force dans le même rythme que le groupe de danseurs appuyant ceux-ci dans leur final.

Tout au long de la chorégraphie, les membres inférieurs des danseurs descendent en souplesse vers le sol pour rebondir en hauteur de façon de plus en plus marquée. Au fil du Boléro, les gestes des bras deviennent beaucoup plus amples, tout en se décollant du corps pour revenir ensuite vers le tronc dans des mouvements souples et arrondis.

Toutes les danses sont soutenues par des cris et des tambours autour d'une gestuelle aux impulsions amples, bien découpés dans les airs, comme si les danseuses étaient des statues de papier, voire des poupées, avec un corps et un visage très théâtraux. Les hommes sont aussi dans une représentation corporelle dans leurs attitudes à l'exception du visage qui est moins théâtralisé que celui des danseuses, bien qu'expressif.

Les déplacements sont lents, comme suspendus au temps, tout en fluidité et se découpent en douceur comme si l'apesanteur était leur cocon. Il y a des cris, des jeux de séduction voire de domination entre danseurs et danseuses, en groupe ou en solo. On se fait peur, on se taquine, on se séduit.

C'est beau et tout en grâce dans des chorégraphies qui s'appuient autant sur la voix et la musique que sur des représentations théâtrales qui font de la danse coréenne, un concentré d'Art et de poésie corporelle.

Toutes les danses sont soutenues par des cris et des tambours autour d'une gestuelle aux impulsions amples, bien découpés dans les airs, comme si les danseuses étaient des statues de papier, voire des poupées, avec un corps et un visage très théâtraux. Les hommes sont aussi dans une représentation corporelle dans leurs attitudes à l'exception du visage qui est moins théâtralisé que celui des danseuses, bien qu'expressif.

Les déplacements sont lents, comme suspendus au temps, tout en fluidité et se découpent en douceur comme si l'apesanteur était leur cocon. Il y a des cris, des jeux de séduction voire de domination entre danseurs et danseuses, en groupe ou en solo. On se fait peur, on se taquine, on se séduit.

C'est beau et tout en grâce dans des chorégraphies qui s'appuient autant sur la voix et la musique que sur des représentations théâtrales qui font de la danse coréenne, un concentré d'Art et de poésie corporelle.

"Shiganè Naï"

Chorégraphie, scénographie et conception vidéo des parties 1 et 3 : José Montalvo.

Assistant à la chorégraphie : Joëlle Iffrig .

Répétiteurs : Yun Sung-cheol, Jang Hyun-soo, Kim Mi-ae, Sabine Novel, Fouad Hammani.

Costumes : Han Jin-gook.

Réalisation des costumes : Jung ART, atelier SHIN .

Maquillage : Kim Jong-han.

Musique : Michael Nyman, Armand Amar, Maurice Ravel.

Arrangements percussions : Shin Chan-sun.

Lumières : Gilles Durand, Vincent Paoli.

Coordination artistique : Mélinda Muset-Cissé.

Infographie : Sylvain Decay, Clio Gavagni, Michel Jaen Montalvo, assistés de Graphic Design Monocrom.

Collaborateurs artistiques à la vidéo : Pascal Minet, Sylvain Decay.

Traduction, assistant José : Montalvo Kim Sung-te.

Avec les danseurs de la National Dance Company of Korea : Yun Sung-cheol, Jung Gil-man, Lee Se-bum, Park Ki-hwan, Hwang Yong-chun, Kim Byung-jo, Lee Jae-hwa, Kim Hyun-joo, Jang Hyun-soo, Kim Mi-ae, Kim Young-mi, Noh Moon-seon, Park Young-ae, Lee Hyun-kyung, Jeong So-young, Lee So-jung, Kim Euni, Park Mi-young, Park Kee-ryang, Park Ji-eun, Song Ji-young, Park Hye-jee, Lee Yo-eum, An Young-Hwan.

Silhouettes des enfants à l'image : Park Jin-hyung, Jung Yi-sang, Yun Seo-he.

Durée : 1 h 10.

Du 16 au 24 juin 2016.

Mardi, mercredi, vendredi, samedi à 20 h 30, Jeudi à 19 h 30.

Théâtre national de Chaillot, Salle Jean Vilar, Paris 16e, 01 53 65 30 00

>> theatre-chaillot.fr

Assistant à la chorégraphie : Joëlle Iffrig .

Répétiteurs : Yun Sung-cheol, Jang Hyun-soo, Kim Mi-ae, Sabine Novel, Fouad Hammani.

Costumes : Han Jin-gook.

Réalisation des costumes : Jung ART, atelier SHIN .

Maquillage : Kim Jong-han.

Musique : Michael Nyman, Armand Amar, Maurice Ravel.

Arrangements percussions : Shin Chan-sun.

Lumières : Gilles Durand, Vincent Paoli.

Coordination artistique : Mélinda Muset-Cissé.

Infographie : Sylvain Decay, Clio Gavagni, Michel Jaen Montalvo, assistés de Graphic Design Monocrom.

Collaborateurs artistiques à la vidéo : Pascal Minet, Sylvain Decay.

Traduction, assistant José : Montalvo Kim Sung-te.

Avec les danseurs de la National Dance Company of Korea : Yun Sung-cheol, Jung Gil-man, Lee Se-bum, Park Ki-hwan, Hwang Yong-chun, Kim Byung-jo, Lee Jae-hwa, Kim Hyun-joo, Jang Hyun-soo, Kim Mi-ae, Kim Young-mi, Noh Moon-seon, Park Young-ae, Lee Hyun-kyung, Jeong So-young, Lee So-jung, Kim Euni, Park Mi-young, Park Kee-ryang, Park Ji-eun, Song Ji-young, Park Hye-jee, Lee Yo-eum, An Young-Hwan.

Silhouettes des enfants à l'image : Park Jin-hyung, Jung Yi-sang, Yun Seo-he.

Durée : 1 h 10.

Du 16 au 24 juin 2016.

Mardi, mercredi, vendredi, samedi à 20 h 30, Jeudi à 19 h 30.

Théâtre national de Chaillot, Salle Jean Vilar, Paris 16e, 01 53 65 30 00

>> theatre-chaillot.fr