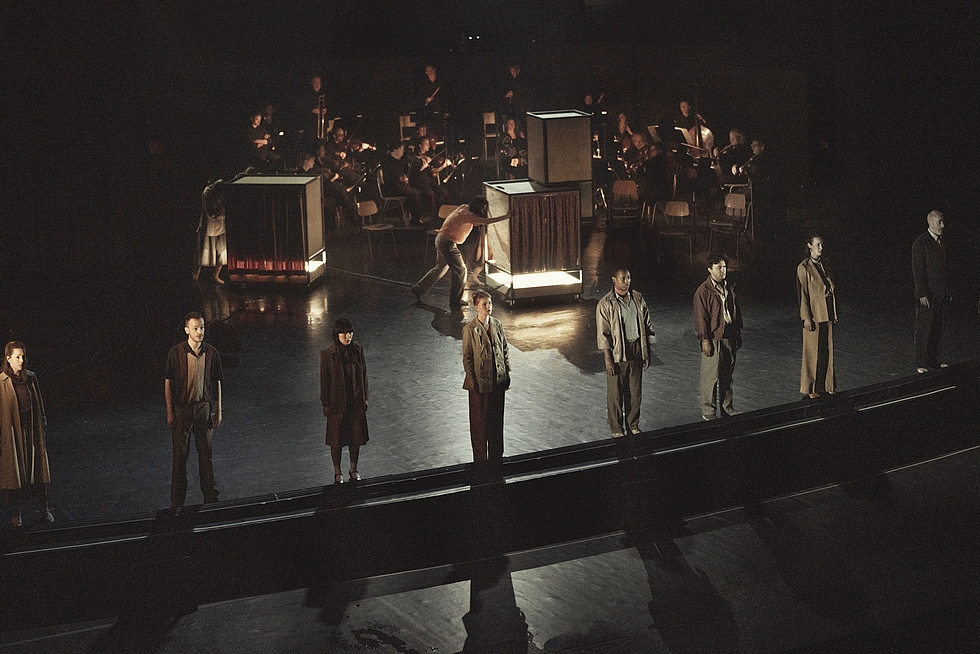

Cela démarre doucement avec une voix off. Puis d'autres témoignages, féminins et masculins, viennent se greffer et ponctuent le spectacle en racontant leurs relations à la mort. Ils sont de différents âges, de la trentaine à la septantaine. Un orchestre, côté cour, joue des compositions de Jean-Sébastien Bach (1685-1750). Côté jardin, un ensemble de chaises tient lieu de scénographie. La scène est découpée en 3 parties avec, là aussi côté jardin, une estrade en arrière-scène où les danseurs comédiens jouent, sans réplique, plusieurs tableaux avec parfois des présences éthérées qui se cachent derrière un rideau ou à un autre moment, un regard esseulé qui transperce l'embrasure de ce même rideau de voile transparent en direction de ce qui se joue plus loin sur les planches.

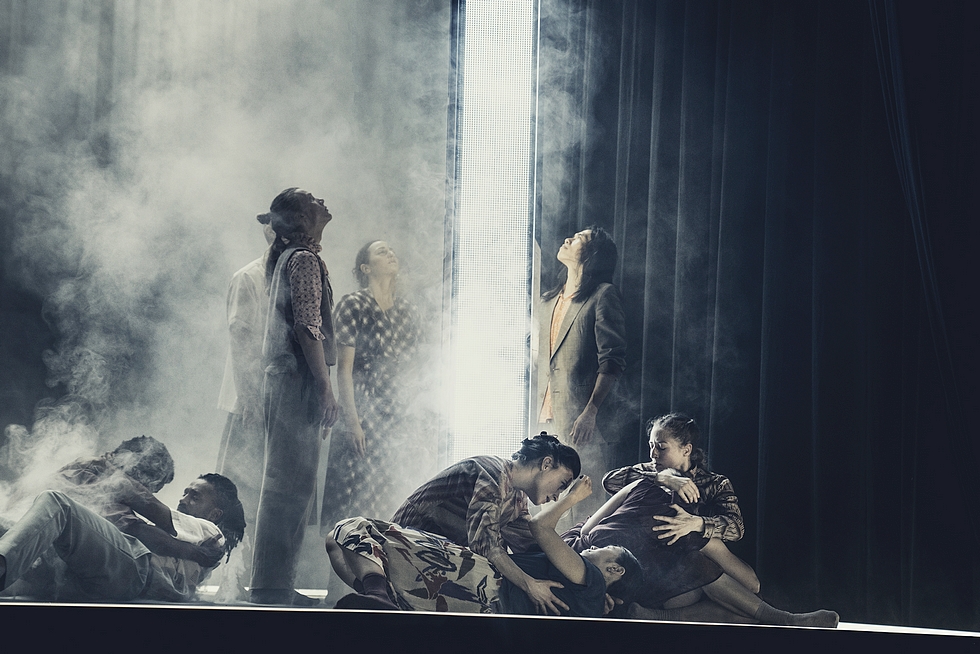

Ils semblent être des personnages mi-réels, mi-imaginaires. L'émotion, la solitude et le recueillement sont l'envers de ce qui se joue aussi de l'autre côté de la scène dans des attitudes beaucoup plus vives ou épanchées. Là, les corps sont libérés, les émotions à fleur de peau. On s'étreint, se touche ou on s'évite.

Ils semblent être des personnages mi-réels, mi-imaginaires. L'émotion, la solitude et le recueillement sont l'envers de ce qui se joue aussi de l'autre côté de la scène dans des attitudes beaucoup plus vives ou épanchées. Là, les corps sont libérés, les émotions à fleur de peau. On s'étreint, se touche ou on s'évite.

La danse intervient par segments, comme des bouts d'histoires qui entrent par effraction. Ces irruptions créent des ruptures qui expriment de façon plus intensive les émotions où, à la fois seuls, en duo ou en groupe, les interprètes deviennent la proie d'amour, de tendresse et parfois de violence physique. Le tout est accompagné des compositions de Bach avec un orchestre assis sur des chaises. Celles-ci se composent de quelques extraits de cantates du second livre du clavier tempéré BWV 876 et d'un extrait de la suite pour orchestre n°3 BWV 1068 appelé Air.

Nous assistons à une trilogie artistique avec la musique baroque, la danse contemporaine et le théâtre corporel. Cela se marie avec beaucoup de subtilité. La gestuelle de groupe est de plusieurs ordres. Parfois fine, les bras ondulant comme des virgules accompagnées de leurs troncs avec des jambes qui se plissent puis qui reviennent côté jardin pour se relever. D'autres fois, avec des tempos beaucoup plus vifs où les mouvements des membres autant inférieurs que supérieurs se synchronisent. Les poignets montent puis redescendent pour effectuer un quart de tour.

Nous assistons à une trilogie artistique avec la musique baroque, la danse contemporaine et le théâtre corporel. Cela se marie avec beaucoup de subtilité. La gestuelle de groupe est de plusieurs ordres. Parfois fine, les bras ondulant comme des virgules accompagnées de leurs troncs avec des jambes qui se plissent puis qui reviennent côté jardin pour se relever. D'autres fois, avec des tempos beaucoup plus vifs où les mouvements des membres autant inférieurs que supérieurs se synchronisent. Les poignets montent puis redescendent pour effectuer un quart de tour.

Lors d'une chorégraphie sur l'estrade, un faisceau de rayons lumineux de différentes couleurs vient se glisser dans un long tube, comme capturé. Plus tard, une lumière vive balaie les planches laissant voir les danseurs dans une gestuelle rapide et cadencée. Les tableaux se suivent mais ne se ressemblent pas, comme porteurs d'histoires à la fois uniques et différentes. L'effet est toujours de surprise car rien ne permet d'anticiper la proposition artistique qui va en émaner.

La représentation démarre par deux sonneries alors que les artistes étaient en pleine discussion comme attendant la cloche d'une fin de récréation avant de rentrer en classe. Les musiciens se placent sur leurs chaises, ainsi que les danseurs comédiens qui en délaissent, eux, quelques-unes. Ce vide laissé peut être la place d'un être qui n'est plus là. Au fil du spectacle, la configuration des chaises évolue pour être complètement bousculée et renversée avec un interprète qui hurle en étant rattrapé, dans l'obscurité, par les autres. Là se joue une histoire, un moment d'émotion qui est, comme pour les autres instants théâtraux, accompagné d'une chorégraphie sans qu'il y ait pour autant un mécanisme inéluctable qui semble se rejouer. Les interprètes se regardent, s'ignorent, s'émeuvent, s'empoignent ou se bousculent. Ils sont fixes, mouvants, seuls, en duo ou en groupe. Séparés ou ensemble.

La représentation démarre par deux sonneries alors que les artistes étaient en pleine discussion comme attendant la cloche d'une fin de récréation avant de rentrer en classe. Les musiciens se placent sur leurs chaises, ainsi que les danseurs comédiens qui en délaissent, eux, quelques-unes. Ce vide laissé peut être la place d'un être qui n'est plus là. Au fil du spectacle, la configuration des chaises évolue pour être complètement bousculée et renversée avec un interprète qui hurle en étant rattrapé, dans l'obscurité, par les autres. Là se joue une histoire, un moment d'émotion qui est, comme pour les autres instants théâtraux, accompagné d'une chorégraphie sans qu'il y ait pour autant un mécanisme inéluctable qui semble se rejouer. Les interprètes se regardent, s'ignorent, s'émeuvent, s'empoignent ou se bousculent. Ils sont fixes, mouvants, seuls, en duo ou en groupe. Séparés ou ensemble.

Ce sont aussi des clairs-obscurs qui se croisent avec une obscurité qui est bousculée par des lumières vives. Des chants, sopranos, contraltos, ténors et basses, sont effectués face public, tout au long de la scène ou en duo dans, pour l'une, une situation éplorée, un individu tombant sur une chaise dans les bras d'une personne. Elles s'entrelacent pour finir au sol, étendues. C'est autant théâtral, dansé que chanté. Ces tableaux sont comme des respirations dans lesquelles Bach est l'essence, la quintessence de la création d'Hofesh Schechter. Sa musique se glisse au travers de tous ces moments portés de temps en temps par des voix d'opéra. L'orchestre accompagne ces tableaux vivants qui se jouent à fleur de peau comme cette femme assise sur une chaise, esseulée, presque désespérée. Plus loin, les danseurs sont debout, s'écroulent, fuient, tournent ou courent en ligne droite. C'est autant physique que fragile.

Fixes, mouvantes, cassantes, ondulantes, vives ou au ralenti, les chorégraphies déploient toute une symbolique du mouvement avec des gestiques théâtrales. Les corps deviennent des réceptacles émotionnels où les protagonistes sont parfois victimes de situations tragiques qui, à dessein, les dépassent. C'est un magnifique mariage entre théâtre, danse, musique, chants d'opéra et témoignages. Comme un ultime hommage à la mort, cette grande mystérieuse. Un spectacle délicieux.

Fixes, mouvantes, cassantes, ondulantes, vives ou au ralenti, les chorégraphies déploient toute une symbolique du mouvement avec des gestiques théâtrales. Les corps deviennent des réceptacles émotionnels où les protagonistes sont parfois victimes de situations tragiques qui, à dessein, les dépassent. C'est un magnifique mariage entre théâtre, danse, musique, chants d'opéra et témoignages. Comme un ultime hommage à la mort, cette grande mystérieuse. Un spectacle délicieux.

"LIGHT: Bach dances"

Direction artistique, chorégraphie : Hofesh Shechter

Direction artistique : John Fulljames

Direction musicale : Lars Ulrik Mortensen

Décors et costumes : Tom Scutt

Conception lumière : Paule Constable

Danseurs : Robinson Cassarino, Chieh-Hann Chang, Frédéric Despierre, Rachel Fallon, Emma Farnell-Watson, Natalia Gabrielczyk, Adam Khazhmuradov, Yeji Kim, Rosalia Panepinto, Jill Su-Jen Goh, Niek Wagenaar.

Sopranos : Mary Bevan, Jennie Lomm, Chisa Tanigaki.

Contraltos : Mia Bergström, Kristin Mulders.

Ténors : Gerald Geerink, Zahid Siddiqui.

Basses : Jakob Bloch Jespersen, Yannis François.

Par la Hofesh Shechter Company en collaboration avec le Concerto Copenhagen.

Coproduction : Royal Danish Theatre et Hofesh Shechter Company.

Les représentations ont eu lieu du 6 au 8 janvier 2023 à la Philharmonie de Paris.

>> philharmoniedeparis.fr

Direction artistique : John Fulljames

Direction musicale : Lars Ulrik Mortensen

Décors et costumes : Tom Scutt

Conception lumière : Paule Constable

Danseurs : Robinson Cassarino, Chieh-Hann Chang, Frédéric Despierre, Rachel Fallon, Emma Farnell-Watson, Natalia Gabrielczyk, Adam Khazhmuradov, Yeji Kim, Rosalia Panepinto, Jill Su-Jen Goh, Niek Wagenaar.

Sopranos : Mary Bevan, Jennie Lomm, Chisa Tanigaki.

Contraltos : Mia Bergström, Kristin Mulders.

Ténors : Gerald Geerink, Zahid Siddiqui.

Basses : Jakob Bloch Jespersen, Yannis François.

Par la Hofesh Shechter Company en collaboration avec le Concerto Copenhagen.

Coproduction : Royal Danish Theatre et Hofesh Shechter Company.

Les représentations ont eu lieu du 6 au 8 janvier 2023 à la Philharmonie de Paris.

>> philharmoniedeparis.fr