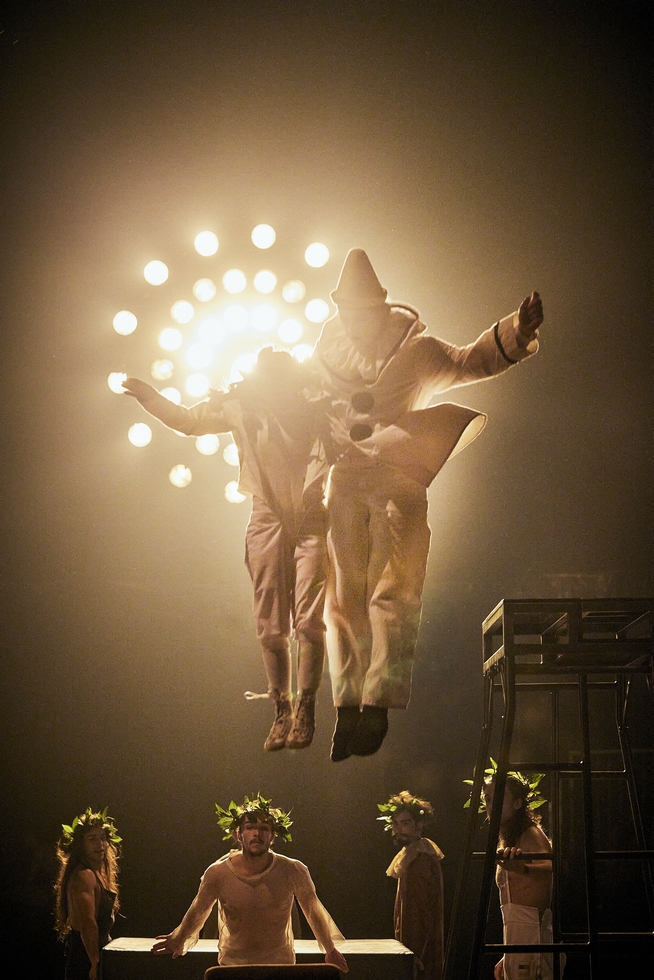

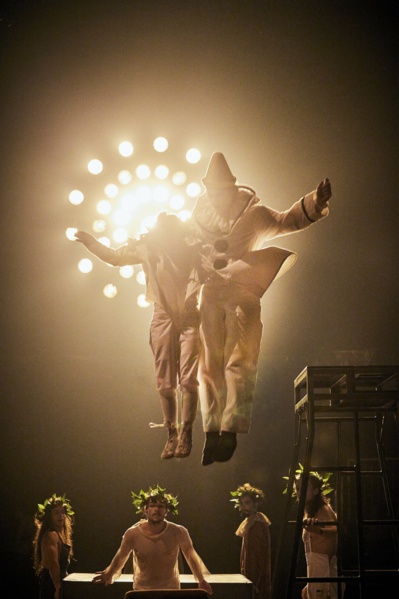

Cela débute par Noa Aubry avec sa roue allemande sur laquelle des exercices d'équilibre sont effectués durant plusieurs minutes avant même que le spectacle ne démarre réellement. Le public attend, de même que les interprètes, habillés en Pierrot, assis en face de la scène sur des bancs. La scénographie est posée théâtralement au travers de ces personnages. Tous identiques, ils incarnent, avec leurs expressions figées, une inquiétude, celle de pantomimes d'un monde dont ils sont en marge.

Une histoire nous est racontée. Ou plutôt montrée, jouée, incarnée. Au fil de la représentation, les artistes évoluent et ne sont plus les mêmes. Ce changement s'opère autant par les costumes que par l'attitude. Un peu glaçante au début, ils ont ensuite de l'allant en se dévêtant du Pierrot qu'ils étaient pour revêtir des costumes avec des couleurs et des tissus plus proches de notre quotidien.

Nos artistes s'expriment au travers de leurs accessoires circassiens tels que la corde lisse pour Alice Binando, l'acrodanse pour Yannis Gilbert ou la roue Cyr pour Jef Everaert. Chaque numéro est expressif dans un "dit" corporel comme, entre autres, le mât chinois avec Pauline Olivier de Sardan, la corde tendue avec Matiss Nourly ou Julien Ladenburger, avec ses jongleries, qui mange à moitié ses balles blanches en lavant le sol. Il est rejoint ensuite par un trio de femmes, un balai serpillière à la main. La gestuelle, les acrobaties et les attitudes deviennent, dans chaque séquence, des reparties théâtrales.

Une histoire nous est racontée. Ou plutôt montrée, jouée, incarnée. Au fil de la représentation, les artistes évoluent et ne sont plus les mêmes. Ce changement s'opère autant par les costumes que par l'attitude. Un peu glaçante au début, ils ont ensuite de l'allant en se dévêtant du Pierrot qu'ils étaient pour revêtir des costumes avec des couleurs et des tissus plus proches de notre quotidien.

Nos artistes s'expriment au travers de leurs accessoires circassiens tels que la corde lisse pour Alice Binando, l'acrodanse pour Yannis Gilbert ou la roue Cyr pour Jef Everaert. Chaque numéro est expressif dans un "dit" corporel comme, entre autres, le mât chinois avec Pauline Olivier de Sardan, la corde tendue avec Matiss Nourly ou Julien Ladenburger, avec ses jongleries, qui mange à moitié ses balles blanches en lavant le sol. Il est rejoint ensuite par un trio de femmes, un balai serpillière à la main. La gestuelle, les acrobaties et les attitudes deviennent, dans chaque séquence, des reparties théâtrales.

"En escrime, la balestra est une figure d'attaque qui a pour but de provoquer un changement de rythme chez l'adversaire" comme l'explique la metteure en scène Marie Molliens. C'est à l'image de ce qui s'exprime durant toute la représentation avec ses différentes séquences où la parole s'irrue une fois, en dehors des chants, quand un protagoniste, avec son faux porte-voix, hurle en direction du public aux quatre coins de la salle. On dirait un Pierrot redescendu sur terre et porté par un souffle terrien de révolte et de folie.

La scénographie goutte d'un liquide blanc aux coins du plateau avec un seau qui le recueille. À côté, un autre seau donne l'impression, à dessein, d'un décor monté par les moyens du bord. Pierrot, personnage lunaire, naïf et un peu stupide en contrepoint de Polichinelle, contrebalance cet aspect. Il semble avoir perdu sa naïveté, son côté enfant face à la violence du monde. C'est que nos interprètes se déshabillent de leurs costumes en ne regardant plus la scène, devenue place du monde, de façon froide et indifférente, mais en y entrant et en bousculant de façon pulsionnelle celle-ci.

La scénographie goutte d'un liquide blanc aux coins du plateau avec un seau qui le recueille. À côté, un autre seau donne l'impression, à dessein, d'un décor monté par les moyens du bord. Pierrot, personnage lunaire, naïf et un peu stupide en contrepoint de Polichinelle, contrebalance cet aspect. Il semble avoir perdu sa naïveté, son côté enfant face à la violence du monde. C'est que nos interprètes se déshabillent de leurs costumes en ne regardant plus la scène, devenue place du monde, de façon froide et indifférente, mais en y entrant et en bousculant de façon pulsionnelle celle-ci.

Ça hurle, ça crie, ça chante, ça joue et ça danse aussi dans une synchronisation des jambes et des bras accompagnés de bascules côté gauche et droit. En groupe resserré, les artistes se déplacent, tel un régiment, vers le centre du plateau. Tout est surprise, emportement et pulsion. La musique est très présente. Elle devient le tempo du spectacle avec sa guitare électrique, sa basse, sa batterie, sa trompette, son accordéon et ses violons. Avec son chanteur aussi, avec ou sans son porte-voix.

Ces scènes racontent chacune à leur manière une histoire. Celle d'individus, seuls ou en groupe, un peu désaxés dans leur attitude parfois comme s'ils revendiquaient un droit à dire, à faire en dehors de tout code. Ce qui fait grâce et poésie peut s'arrêter brusquement par une batterie qui part en cascade ou par un cri qui déchire le silence. Nous sommes dans une progression scénique qui procède par saccades et sauts dans une dynamique de jeu où les évènements s'accomplissent par effraction.

Dans chacun des tableaux, ce sont des mouvements, des tempos, des expressions qui se font voir et entendre. Indépendants les uns aux autres et pourtant reliés à un récit, ils oscillent dans des univers aussi contrastés que ceux du cirque, du théâtre et de la musique.

Ces scènes racontent chacune à leur manière une histoire. Celle d'individus, seuls ou en groupe, un peu désaxés dans leur attitude parfois comme s'ils revendiquaient un droit à dire, à faire en dehors de tout code. Ce qui fait grâce et poésie peut s'arrêter brusquement par une batterie qui part en cascade ou par un cri qui déchire le silence. Nous sommes dans une progression scénique qui procède par saccades et sauts dans une dynamique de jeu où les évènements s'accomplissent par effraction.

Dans chacun des tableaux, ce sont des mouvements, des tempos, des expressions qui se font voir et entendre. Indépendants les uns aux autres et pourtant reliés à un récit, ils oscillent dans des univers aussi contrastés que ceux du cirque, du théâtre et de la musique.

Là, dans les numéros aériens, dont ceux d'Elena Mengoni et Carolina Moreira Dos Santos, place est faite à une mélodie moins heurtée, rappelant celle d'une poésie de l'instant où s'arrêterait pendant quelques minutes l'écoulement des évènements. Ailleurs, c'est un rythme bien plus endiablé qui bouscule les artistes dans des va-et-vient où le physique des corps répond à leur souplesse acrobatique comme dans la bascule coréenne avec Niels Mertens, Thales Peetermans et Tiemen Praats où, entre autres, deux d'entre eux se jettent à une extrémité afin que le troisième puisse se lancer dans les airs pour exécuter des cabrioles.

C'est beau comme de la poésie et relevé comme des pulsions motrices qui bousculent un décor qui n'en attendait sans doute pas moins, tout étant surprise.

C'est beau comme de la poésie et relevé comme des pulsions motrices qui bousculent un décor qui n'en attendait sans doute pas moins, tout étant surprise.

"Balestra"

Écriture, mise en scène, lumière : Marie Molliens, Cie Rasposo.

Assistant et assistante à la mise en scène : Robin Auneau, Fanny Molliens.

Avec la 34e promotion du CNAC : Noa Aubry (roue allemande), Alice Binando (corde lisse), Tomás Denis (acrodanse), Jef Everaert (roue Cyr), Yannis Gilbert (acrodanse), Julien Ladenburger (jonglerie), Marisol Lucht (roue Cyr), Elena Mengoni (trapèze ballant), Carolina Moreira Dos Santos (tissus), Matiss Nourly (corde tendue), Pauline Olivier de Sardan (mât chinois), Niels Mertens (bascule coréenne), Thales Peetermans (bascule coréenne), Tiemen Praats (bascule coréenne).

Contributeur : Guy Périlhou.

Regard chorégraphique : Milan Hérich.

Conseiller artistique : Jacques Allaire.

Création musicale : Éric Bijon.

Création sonore : Fabrice Laureau.

Création costumes : Solenne Capmas, assistée de Madeleine Davies.

Assistant création lumière : Théau Meyer.

Régisseuses animalières : Silène Martinez ou Aline Revilla.

Régie générale : Julien Mugica.

Régie plateau : Guillaume Bes.

Régie lumière : Vincent Griffaut ou Laura Molitor.

Régie son : Gregory Adoir.

Tout public à partir de 7 ans.

Durée : 1 h 10.

Du 25 janvier au 19 février 2023.

Du mercredi au vendredi à 20 h, samedi à 19 h et dimanche à 16 h.

Espace Chapiteau, Parc de la Villette, Paris 19e, 01 40 03 75 75.

>> lavillette.com

Tournée

Du 7 au 9 avril 2023 : Festival Spring, Cirque-Théâtre - Pôle National Cirque de Normandie, Elbeuf (76).

Du 21 au 23 avril 2023 : Parc de la Patte d'Oie, Le Manège - Scène nationale, Reims (51).

Du 12 au 14 mai 2023 : dans le cadre des "Soirées d'Éole", Cirk'Eole, Montigny-lès-Metz (57).

10 et 11 juin 2023 : Parc de Parilly, Festival utoPistes (en partenariat avec Les Nuits de Fourvière), Lyon (69).

30 juin, 1er et 2 juillet : Cie Rasposo, co-accueilli avec les Scènes nationales Espace des Arts-Chalon-sur-Saône, L'Arc-Le

Creusot et Le Théâtre-Mâcon, Moroges (71).

Assistant et assistante à la mise en scène : Robin Auneau, Fanny Molliens.

Avec la 34e promotion du CNAC : Noa Aubry (roue allemande), Alice Binando (corde lisse), Tomás Denis (acrodanse), Jef Everaert (roue Cyr), Yannis Gilbert (acrodanse), Julien Ladenburger (jonglerie), Marisol Lucht (roue Cyr), Elena Mengoni (trapèze ballant), Carolina Moreira Dos Santos (tissus), Matiss Nourly (corde tendue), Pauline Olivier de Sardan (mât chinois), Niels Mertens (bascule coréenne), Thales Peetermans (bascule coréenne), Tiemen Praats (bascule coréenne).

Contributeur : Guy Périlhou.

Regard chorégraphique : Milan Hérich.

Conseiller artistique : Jacques Allaire.

Création musicale : Éric Bijon.

Création sonore : Fabrice Laureau.

Création costumes : Solenne Capmas, assistée de Madeleine Davies.

Assistant création lumière : Théau Meyer.

Régisseuses animalières : Silène Martinez ou Aline Revilla.

Régie générale : Julien Mugica.

Régie plateau : Guillaume Bes.

Régie lumière : Vincent Griffaut ou Laura Molitor.

Régie son : Gregory Adoir.

Tout public à partir de 7 ans.

Durée : 1 h 10.

Du 25 janvier au 19 février 2023.

Du mercredi au vendredi à 20 h, samedi à 19 h et dimanche à 16 h.

Espace Chapiteau, Parc de la Villette, Paris 19e, 01 40 03 75 75.

>> lavillette.com

Tournée

Du 7 au 9 avril 2023 : Festival Spring, Cirque-Théâtre - Pôle National Cirque de Normandie, Elbeuf (76).

Du 21 au 23 avril 2023 : Parc de la Patte d'Oie, Le Manège - Scène nationale, Reims (51).

Du 12 au 14 mai 2023 : dans le cadre des "Soirées d'Éole", Cirk'Eole, Montigny-lès-Metz (57).

10 et 11 juin 2023 : Parc de Parilly, Festival utoPistes (en partenariat avec Les Nuits de Fourvière), Lyon (69).

30 juin, 1er et 2 juillet : Cie Rasposo, co-accueilli avec les Scènes nationales Espace des Arts-Chalon-sur-Saône, L'Arc-Le

Creusot et Le Théâtre-Mâcon, Moroges (71).