Avec le "Tractatus logico-philosophicus", Wittgenstein crut avoir résolu tous les problèmes de la philosophie du monde. Dead Centre, Ben Kidd et Bush Moukarzel, a étudié l'œuvre intensivement pendant un an afin de la comprendre et la mettre en scène. La phrase centrale de l'ouvrage, "Die Welt ist alles, was der Fall ist" (le monde est tout, ce qui est le cas), implique, en effet, une restriction totale de la pensée dans la réalité exprimable : "ce dont on ne peut parler, on doit le taire". Tenant compte du paradoxe interne de la philosophie, la mise en scène tente d'établir un monde dans lequel tout ne se forme que par des mots.

Telle une création qui commence par le néant, le spectacle débute avec une scène vide. Nous sommes confrontés aux murs exposés, aux tuyaux de plomberie, aux escaliers étroits et sinueux qui sont d'habitude cachés à nos yeux. Dans cette crudité industrielle, Philipp Hauss s'introduit tout d'abord comme penseur de Wittgenstein et s'intègre progressivement au philosophe lui-même, annonçant la délimitation du monde par des mots. Un appareil côté cour est directement connecté aux projections vidéo sur un petit écran suspendu à proximité et sur l'écran principal en premier plan de la scène. Sur ce dernier, on observe de nombreuses "mises en scène" de la réalité et de la quête du possible.

Telle une création qui commence par le néant, le spectacle débute avec une scène vide. Nous sommes confrontés aux murs exposés, aux tuyaux de plomberie, aux escaliers étroits et sinueux qui sont d'habitude cachés à nos yeux. Dans cette crudité industrielle, Philipp Hauss s'introduit tout d'abord comme penseur de Wittgenstein et s'intègre progressivement au philosophe lui-même, annonçant la délimitation du monde par des mots. Un appareil côté cour est directement connecté aux projections vidéo sur un petit écran suspendu à proximité et sur l'écran principal en premier plan de la scène. Sur ce dernier, on observe de nombreuses "mises en scène" de la réalité et de la quête du possible.

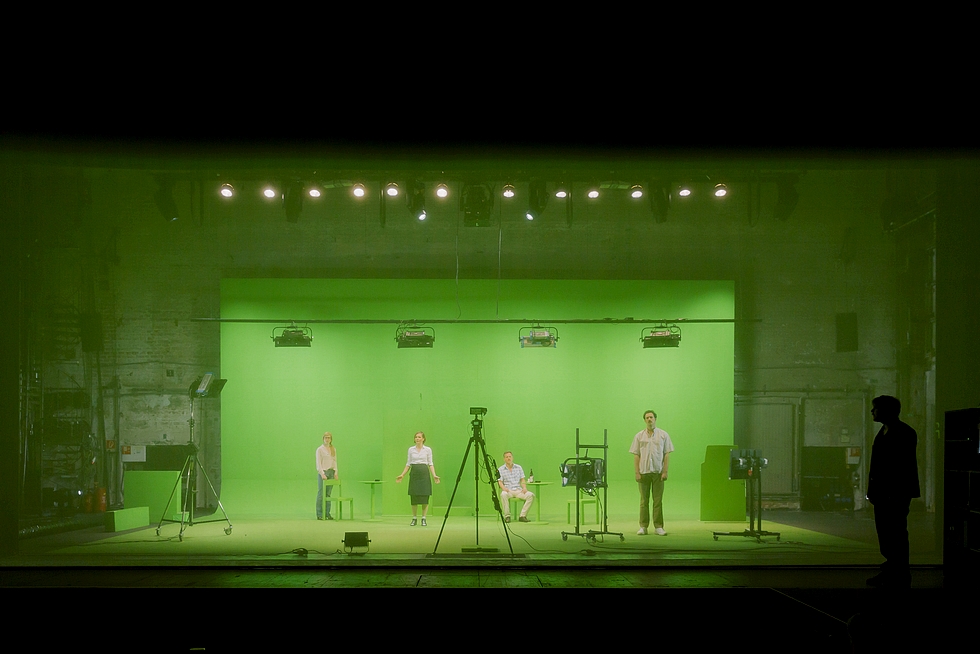

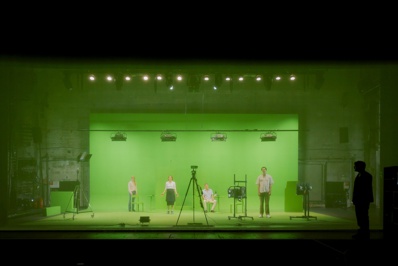

Les décors signés Nina Wetzel profitent de l'usage de l'écran vert qui permet au monde projeté sur l'écran principal d'incarner de nombreux montages et scènes dans les différents décors grâce à la vidéographie de Sophie Lux et aux caméras en direct opérées par Mariano Margarit et Andrea Gabriel. Dans la séquence de l'excursion en voiture en sept images sous le signe de "Die Welt ist alles, was der Fall ist", Hauss retrace la (possible) trajectoire d'une journée du chauffeur fou qui a tué trois personnes dans le centre-ville de Graz en 2015, réfléchit sur la nature et la signification de la création théâtrale ; et retrace les chemins intérieurs de Macbeth.

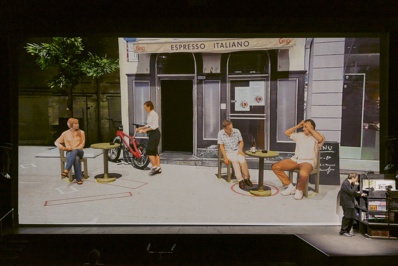

Le premier groupe d'images aborde l'accident de Graz. Nous sommes devant le café au centre-ville. Tables et chaises sont retournées et les corps à terre sont joués par Alexandra Henkel, Andrea Wenzl, Tim Werths et Johannes Zirner qui, comme Hauss, incarnent des différents personnages avec la progression du spectacle. La figure de hantise est une SUV verte avec un chauffeur inconnu. Il n'y a pas assez de temps pour saisir cette tragédie, mais aussi le but de la retracer dans sa nature et son agencement inconnus, non pas de la comprendre. Les victimes se lèvent et se trouvent devant un écran vert en train de reconstruire la tragédie.

Le premier groupe d'images aborde l'accident de Graz. Nous sommes devant le café au centre-ville. Tables et chaises sont retournées et les corps à terre sont joués par Alexandra Henkel, Andrea Wenzl, Tim Werths et Johannes Zirner qui, comme Hauss, incarnent des différents personnages avec la progression du spectacle. La figure de hantise est une SUV verte avec un chauffeur inconnu. Il n'y a pas assez de temps pour saisir cette tragédie, mais aussi le but de la retracer dans sa nature et son agencement inconnus, non pas de la comprendre. Les victimes se lèvent et se trouvent devant un écran vert en train de reconstruire la tragédie.

Qu'a fait l'homme qui a été tué ? Et la femme ? Et la serveuse ? Celle-ci devait-elle remplacer quelqu'un aujourd'hui et n'aurait pas dû être tuée ? Quelles sont les histoires de ces victimes ? Ensuite, la même scène se répète, mais cette fois-ci dans un cadre absurde : au lieu de tables et de chaises retournées, il y a une bouteille de bonbons à la menthe, un paquet de cigarettes, une briquette et un paquet de Red Bull. Étonnant : l'intensité émotionnelle de la tragédie reste malgré tout cela. Les acteurs impliqués, à l'entre-deux entre la plaisanterie et l'absurdité, captent la banalité des liens entre des gens qui ne se connaissent pas, tout en nous rappelant l'humanité des personnages.

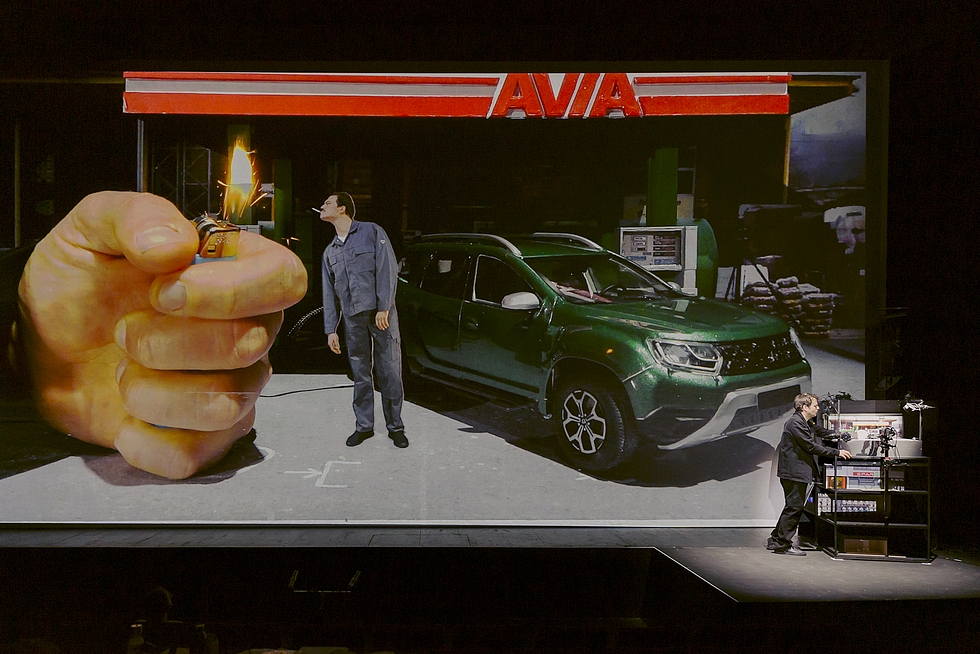

Le deuxième groupe d'images aborde l'histoire possible de l'auteur du crime qui, de temps à autre, est intégré à la figure de Macbeth, prenant vie dans certaines parties du dialogue. La création du faux double a pour but de montrer que l'on ne sait pas pourquoi Macbeth est comme il est, comme on ne sait pas pourquoi le chauffeur fou a fait ce qu'il a fait. Hauss est, cette fois-ci, plus impliqué dans le monde qu'il étudie et qu'il crée par les mots (et il le sera de plus en plus dans les scènes à venir). Il tente de reconstruire ce qui aurait pu se passer avant que l'accident se produise.

Le deuxième groupe d'images aborde l'histoire possible de l'auteur du crime qui, de temps à autre, est intégré à la figure de Macbeth, prenant vie dans certaines parties du dialogue. La création du faux double a pour but de montrer que l'on ne sait pas pourquoi Macbeth est comme il est, comme on ne sait pas pourquoi le chauffeur fou a fait ce qu'il a fait. Hauss est, cette fois-ci, plus impliqué dans le monde qu'il étudie et qu'il crée par les mots (et il le sera de plus en plus dans les scènes à venir). Il tente de reconstruire ce qui aurait pu se passer avant que l'accident se produise.

Nous sommes à une station-service. Le chauffeur invisible du SUV vert souffre d'une paranoïa qui lui fait croire que l'ouvrier de la station-service le juge puisqu'il n'achète que pour dix euros d'essence et pense qu'il est un pauvre petit qui joue à être un grand garçon avec "l'auto de papa". L'éclairage froid de Marcus Loran montre bien le changement abrupt de l'état mental du futur criminel face à la moquerie imaginée de l'ouvrier. Le retour à l'éclairage naturel montre le décalage entre le réel et l'illusion.

Le troisième groupe d'images retrace le contexte familial du criminel. Enfant, il a quitté la Bosnie avec ses parents à cause de la guerre. En Autriche, il s'était marié à une femme qui, plus tard, l'a quitté à cause de la violence conjugale. Une projection vidéo montre une simple maison à Graz et, à travers des fenêtres, nous observons une famille émigrée en train de disputer leur fils. Le père s'interroge sur le fait qu'il soit "malade". La mère se demande si ce n'est pas à cause d'Élena qui l'a quitté pour s'installer dans un foyer de femmes. La perspective change : quelle violence a subie Élena et pourquoi ?

Le troisième groupe d'images retrace le contexte familial du criminel. Enfant, il a quitté la Bosnie avec ses parents à cause de la guerre. En Autriche, il s'était marié à une femme qui, plus tard, l'a quitté à cause de la violence conjugale. Une projection vidéo montre une simple maison à Graz et, à travers des fenêtres, nous observons une famille émigrée en train de disputer leur fils. Le père s'interroge sur le fait qu'il soit "malade". La mère se demande si ce n'est pas à cause d'Élena qui l'a quitté pour s'installer dans un foyer de femmes. La perspective change : quelle violence a subie Élena et pourquoi ?

Sur l'écran, Andrea Wenzl incarnant Élena raconte à une psychiatre (Alexandra Henkel) que son mari l'a frappée, car elle ne veut pas porter le voile. Tremblante, au bord de l'effondrement moral, elle revit la violence (le mari, une figure-fantôme, est intégralement habillé d'un costume élastique moulant de la même couleur que l'écran vert). Nous voyons la souffrance, même en gros plan, jusqu'aux lèvres tremblant de peur. Elle raconte que son ex-mari passait des heures et des jours devant l'écran de l'ordinateur pour jouer à un jeu vidéo. Les meurtres libres dans le jeu vidéo ont-ils déclenché en lui le goût de la violence ?

La dernière partie nous renvoie à l'enfance du chauffeur fou. Les décors sur la scène dénudée évoquent une forêt aux frontières de la Bosnie. Le père (Zirner) doit tuer le chien avant de passer les frontières. Une décision difficile. Dans l'effervescence des événements, les temps se mêlent, les acteurs incarnent tour à tour la famille, les victimes à Graz, et les personnages de Macbeth pendant le banquet. Hauss est maintenant le personnage central.

Passant habilement de l'attrait digne et sombre de Macbeth à l'ironie du criminel en cours de fabrication, la progression dramatique nous laisse suivre le maître de la représentation devenant victime de son propre monde. Son espace (table) de montage vidéo côté cour, longtemps abandonné, trouve un duplicata sur scène contrôlé par d'autres comédiens habillés en figures fantômes de couleur verte. Ils font tomber la neige sur scène et conduisent le personnage central vers le SUV vert. De l'observateur - Ludwig Wittgenstein -, le chauffeur fou trouve enfin son visage, celui de l'observateur lui-même. Cette dernière étape de l'incarnation boucle les nuances expressives de l'acteur principal de la soirée qui se transforme en un intellectuel nonchalant jusqu'à devenir une figure tragique, victime de son propre destin.

Le spectacle, un entrelacement d'une esthétique visuelle incroyable et de réflexions philosophiques dotés d'une note d'ironie, tient sa finalité jusqu'au bout : non pas d'expliquer, encore moins de juger, seulement montrer. En cas de confrontation avec l'ineffable de l'homme, il faut se contenter de ne pas savoir.

Vu le 20 mai 2022 à l'Akademietheater à Vienne (Autriche).

La dernière partie nous renvoie à l'enfance du chauffeur fou. Les décors sur la scène dénudée évoquent une forêt aux frontières de la Bosnie. Le père (Zirner) doit tuer le chien avant de passer les frontières. Une décision difficile. Dans l'effervescence des événements, les temps se mêlent, les acteurs incarnent tour à tour la famille, les victimes à Graz, et les personnages de Macbeth pendant le banquet. Hauss est maintenant le personnage central.

Passant habilement de l'attrait digne et sombre de Macbeth à l'ironie du criminel en cours de fabrication, la progression dramatique nous laisse suivre le maître de la représentation devenant victime de son propre monde. Son espace (table) de montage vidéo côté cour, longtemps abandonné, trouve un duplicata sur scène contrôlé par d'autres comédiens habillés en figures fantômes de couleur verte. Ils font tomber la neige sur scène et conduisent le personnage central vers le SUV vert. De l'observateur - Ludwig Wittgenstein -, le chauffeur fou trouve enfin son visage, celui de l'observateur lui-même. Cette dernière étape de l'incarnation boucle les nuances expressives de l'acteur principal de la soirée qui se transforme en un intellectuel nonchalant jusqu'à devenir une figure tragique, victime de son propre destin.

Le spectacle, un entrelacement d'une esthétique visuelle incroyable et de réflexions philosophiques dotés d'une note d'ironie, tient sa finalité jusqu'au bout : non pas d'expliquer, encore moins de juger, seulement montrer. En cas de confrontation avec l'ineffable de l'homme, il faut se contenter de ne pas savoir.

Vu le 20 mai 2022 à l'Akademietheater à Vienne (Autriche).

"Alles, was der Fall ist"

Texte : Dead Centre et Burgtheater.

Traduction allemande de Macbeth : Jürgen Gösch et Angela Schanelec.

Mise en scène : Ben Kidd, Bush Moukarzel.

Dramaturgie : Andreas Karlaganis.

Décors et costumes : Nina Wetzel.

Musique : Kevin Gleeson.

Vidéo : Sophie Lux.

Éclairage : Marcus Loran.

Spectacle en allemand.

Prochaine représentation le 20 juin 2022.

>> Réservations sur le site du Burgtheater.

Traduction allemande de Macbeth : Jürgen Gösch et Angela Schanelec.

Mise en scène : Ben Kidd, Bush Moukarzel.

Dramaturgie : Andreas Karlaganis.

Décors et costumes : Nina Wetzel.

Musique : Kevin Gleeson.

Vidéo : Sophie Lux.

Éclairage : Marcus Loran.

Spectacle en allemand.

Prochaine représentation le 20 juin 2022.

>> Réservations sur le site du Burgtheater.