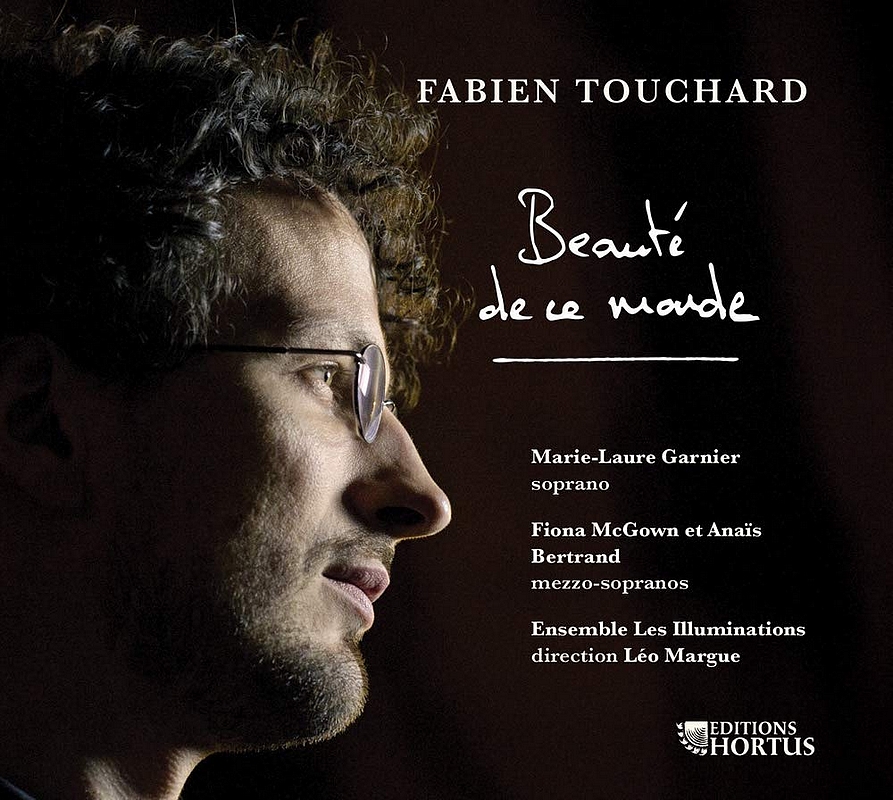

Fabien Touchard, né en 1985, est un de ces prolifiques jeunes compositeurs en passe de révolutionner sereinement la création française, désireux d'ouvrir de nouvelles voies en créant des liens avec d'autres domaines artistiques. Après la parution de son superbe premier disque "Beauté de ce monde", révélant sa quête de styles variés, de techniques instrumentales sophistiquées, d'alliages de timbres inédits et sa passion pour la voix, le compositeur, lauréat de la Fondation Banque Populaire (entre autres prix) revient ici sur son parcours et son univers fortement marqué par la philosophie et la littérature. Et sur son désir de reconnecter la musique contemporaine avec un large public.

Christine Ducq - Dans votre œuvre l'auditeur a-t-il toute sa place ?

Fabien Touchard - Bien sûr, ma musique est faite pour être entendue et pas que par des spécialistes ! Le sens du récit est vital dans mes œuvres, la musique "raconte" quelque chose à l'auditeur. Par ailleurs, il convient de se poser la question du public : quel auditoire pour les musiques "contemporaines" ?

Je me souviens que tout un pan de la musique récente m'a beaucoup intéressé dès l'adolescence. J'ai alors découvert Berio, Ligeti, Messiaen… qui m'ont fasciné. Ce fut une ouverture formidable ainsi qu'une révélation : cela aussi, c'était de la musique, ces sonorités étranges, ce travail complexe sur le timbre, cette musique qu'on qualifie d'atonale (bien que cette expression recouvre beaucoup de choses différentes). Plus tard, je découvris d'autres compositeurs, plus consonants, qui me sont restés chers : Greif, Crumb, Goubaïdoulina, Schnittke…

Ce monde de la musique dite contemporaine est aujourd'hui toujours riche, foisonnant, diversifié. Malheureusement, d'un point de vue "sociologique", il est toujours divisé en deux : ceux qui écrivent pour les ensembles "spécialisés" et ceux qui écrivent pour les musiciens "classiques" (souvent plus consonants). L'auditoire, lui, rétrécit de plus en plus.

Nous avons des ensembles spécialisés capables de déchiffrer les partitions contemporaines les plus complexes. Je travaille moi-même avec des musiciens formidables et de très haut niveau. Pourtant lors des concerts, le public est souvent clairsemé, on a même parfois l'impression qu'il est principalement constitué de compositeurs… le grand public ne connaît pas du tout cet univers, la notion même de "musique contemporaine" n'évoque rien pour la plupart des gens.

Christine Ducq - Dans votre œuvre l'auditeur a-t-il toute sa place ?

Fabien Touchard - Bien sûr, ma musique est faite pour être entendue et pas que par des spécialistes ! Le sens du récit est vital dans mes œuvres, la musique "raconte" quelque chose à l'auditeur. Par ailleurs, il convient de se poser la question du public : quel auditoire pour les musiques "contemporaines" ?

Je me souviens que tout un pan de la musique récente m'a beaucoup intéressé dès l'adolescence. J'ai alors découvert Berio, Ligeti, Messiaen… qui m'ont fasciné. Ce fut une ouverture formidable ainsi qu'une révélation : cela aussi, c'était de la musique, ces sonorités étranges, ce travail complexe sur le timbre, cette musique qu'on qualifie d'atonale (bien que cette expression recouvre beaucoup de choses différentes). Plus tard, je découvris d'autres compositeurs, plus consonants, qui me sont restés chers : Greif, Crumb, Goubaïdoulina, Schnittke…

Ce monde de la musique dite contemporaine est aujourd'hui toujours riche, foisonnant, diversifié. Malheureusement, d'un point de vue "sociologique", il est toujours divisé en deux : ceux qui écrivent pour les ensembles "spécialisés" et ceux qui écrivent pour les musiciens "classiques" (souvent plus consonants). L'auditoire, lui, rétrécit de plus en plus.

Nous avons des ensembles spécialisés capables de déchiffrer les partitions contemporaines les plus complexes. Je travaille moi-même avec des musiciens formidables et de très haut niveau. Pourtant lors des concerts, le public est souvent clairsemé, on a même parfois l'impression qu'il est principalement constitué de compositeurs… le grand public ne connaît pas du tout cet univers, la notion même de "musique contemporaine" n'évoque rien pour la plupart des gens.

Comment contribuer à améliorer cette situation ?

F. T. - Je pense que ce n'est pas démagogique de vouloir écrire une œuvre accessible. Personnellement cela ne m'empêche pas d'écrire exactement la musique que j'ai envie d'écrire. Le non-spécialiste est parfaitement capable d'apprécier une musique exigeante, écrite avec soin, cherchant dans des directions intéressantes. Parfois, les créateurs de l'après-guerre considéraient que si le public appréciait une œuvre, c'était que celle-ci était mauvaise : cette époque est bien révolue. J'aimerais vraiment que la musique qui s'écrit aujourd'hui, comme dans les siècles précédents, renoue avec son public.

Quant aux querelles d'école entre compositeurs, elles n'ont aujourd'hui plus lieu d'être. J'aimerais beaucoup que les compositeurs travaillent ensemble au-delà de leurs divergences esthétiques, j'espère d'ailleurs y contribuer prochainement.

D'un point de vue esthétique, je cherche une musique qui ne connaîtrait aucune "tabula rasa" qui pourrait prendre sa source aussi bien dans le romantisme que dans la musique ancienne ou dans des recherches instrumentales très récentes, et qui resterait ouverte à tous les styles, y compris, pop, rock, etc. Bref, dans mes recherches à venir j'aimerais ouvrir quelques fenêtres et continuer d'élargir les horizons esthétiques. Je pourrais très bien, si l'envie m'en prenait, écrire une pièce qui mélangerait les influences de la polyphonie de la Renaissance, le gospel ou l'électro-acoustique !

Faites-vous partie de ces compositeurs de la néo-tonalité ?

F. T. - Je compose une musique assez consonante, certes, mais je n'aime pas trop le terme de "néo-tonalité". Il faut comprendre qu'il est assez péjoratif, il a pu être utilisé comme synonyme de "passéiste". Même si je reste persuadé que le passé est une matière féconde du présent. J'aime d'ailleurs beaucoup le mot de Guillaume de Machaut : "Moi qui mes chants forge/en l'ancienne et nouvelle forge…". Plus généralement, je crois que nous sommes nombreux, parmi les jeunes compositeurs (ou plus âgés) à vouloir aller au-delà des querelles et des étiquettes. Nous n'avons de carte dans aucun parti !

F. T. - Je pense que ce n'est pas démagogique de vouloir écrire une œuvre accessible. Personnellement cela ne m'empêche pas d'écrire exactement la musique que j'ai envie d'écrire. Le non-spécialiste est parfaitement capable d'apprécier une musique exigeante, écrite avec soin, cherchant dans des directions intéressantes. Parfois, les créateurs de l'après-guerre considéraient que si le public appréciait une œuvre, c'était que celle-ci était mauvaise : cette époque est bien révolue. J'aimerais vraiment que la musique qui s'écrit aujourd'hui, comme dans les siècles précédents, renoue avec son public.

Quant aux querelles d'école entre compositeurs, elles n'ont aujourd'hui plus lieu d'être. J'aimerais beaucoup que les compositeurs travaillent ensemble au-delà de leurs divergences esthétiques, j'espère d'ailleurs y contribuer prochainement.

D'un point de vue esthétique, je cherche une musique qui ne connaîtrait aucune "tabula rasa" qui pourrait prendre sa source aussi bien dans le romantisme que dans la musique ancienne ou dans des recherches instrumentales très récentes, et qui resterait ouverte à tous les styles, y compris, pop, rock, etc. Bref, dans mes recherches à venir j'aimerais ouvrir quelques fenêtres et continuer d'élargir les horizons esthétiques. Je pourrais très bien, si l'envie m'en prenait, écrire une pièce qui mélangerait les influences de la polyphonie de la Renaissance, le gospel ou l'électro-acoustique !

Faites-vous partie de ces compositeurs de la néo-tonalité ?

F. T. - Je compose une musique assez consonante, certes, mais je n'aime pas trop le terme de "néo-tonalité". Il faut comprendre qu'il est assez péjoratif, il a pu être utilisé comme synonyme de "passéiste". Même si je reste persuadé que le passé est une matière féconde du présent. J'aime d'ailleurs beaucoup le mot de Guillaume de Machaut : "Moi qui mes chants forge/en l'ancienne et nouvelle forge…". Plus généralement, je crois que nous sommes nombreux, parmi les jeunes compositeurs (ou plus âgés) à vouloir aller au-delà des querelles et des étiquettes. Nous n'avons de carte dans aucun parti !

Pouvons-nous dire que vous avez suivi un cursus classique de conservatoire pour un compositeur ?

F. T. - J'ai étudié l'écriture, l'accompagnement, l'improvisation, l'analyse, l'orchestration… et la composition au CNSMD de Paris. Ces classes ont été l'occasion de rencontrer des futurs collègues et des personnalités musicales aux parcours très variés. J'ai eu la chance de rencontrer dans les murs du conservatoire des musiciens très différents, comme Thierry Escaich, Gérard Pesson, Jean-François Zygel, Alain Louvier, Yan Maresz… J'ai profité de la classe de composition pour expérimenter des choses sur la notation ou le timbre. J'avais une idée déjà assez précise du style que je cherchais en y entrant. Les choses se sont affinées mais la base était déjà là : un désir d'univers harmoniques colorés, d'une écriture vocale simple et claire…

Comme dans la première pièce de votre CD "Beauté de ce monde" pour soprano et orchestre de cordes ?

F. T. - En effet, je voulais mêler dans cette pièce une écriture vocale plutôt opératique, assez "classique", et un travail sur des modes de jeux impossibles avant une époque très récente. Ce mélange des styles et ces passerelles m'intéressent, j'aime relier des univers musicaux différents.

Votre œuvre témoigne d'un intérêt fort pour la poésie. Le titre de votre CD n'est-il pas issu d'un beau poème d'un poète roumain, Ilarie Voronca ?

F. T. - C'est le titre d'un de ses poèmes, qui a été un vrai coup de cœur pour moi en 2016. Je m'intéresse depuis longtemps à la poésie et à la philosophie (Cf ses "Fragments d'après Marc-Aurèle" en 2014, NDLR). Le poème de Voronca que je mets en musique est très épuré, humaniste, touchant… tout simplement lumineux. Je mets également en musique dans le disque des poèmes d'Anne Perrier (une poétesse suisse formidable), de Philippe Jaccottet, Théophile de Viau, Du Bellay ou Yeats. Comme compositeur invité de l'Académie du Festival d'Aix en 2018, j'ai écrit un cycle de mélodies pour ténor et piano, "Ici même", sur des poèmes de Voronca.

F. T. - J'ai étudié l'écriture, l'accompagnement, l'improvisation, l'analyse, l'orchestration… et la composition au CNSMD de Paris. Ces classes ont été l'occasion de rencontrer des futurs collègues et des personnalités musicales aux parcours très variés. J'ai eu la chance de rencontrer dans les murs du conservatoire des musiciens très différents, comme Thierry Escaich, Gérard Pesson, Jean-François Zygel, Alain Louvier, Yan Maresz… J'ai profité de la classe de composition pour expérimenter des choses sur la notation ou le timbre. J'avais une idée déjà assez précise du style que je cherchais en y entrant. Les choses se sont affinées mais la base était déjà là : un désir d'univers harmoniques colorés, d'une écriture vocale simple et claire…

Comme dans la première pièce de votre CD "Beauté de ce monde" pour soprano et orchestre de cordes ?

F. T. - En effet, je voulais mêler dans cette pièce une écriture vocale plutôt opératique, assez "classique", et un travail sur des modes de jeux impossibles avant une époque très récente. Ce mélange des styles et ces passerelles m'intéressent, j'aime relier des univers musicaux différents.

Votre œuvre témoigne d'un intérêt fort pour la poésie. Le titre de votre CD n'est-il pas issu d'un beau poème d'un poète roumain, Ilarie Voronca ?

F. T. - C'est le titre d'un de ses poèmes, qui a été un vrai coup de cœur pour moi en 2016. Je m'intéresse depuis longtemps à la poésie et à la philosophie (Cf ses "Fragments d'après Marc-Aurèle" en 2014, NDLR). Le poème de Voronca que je mets en musique est très épuré, humaniste, touchant… tout simplement lumineux. Je mets également en musique dans le disque des poèmes d'Anne Perrier (une poétesse suisse formidable), de Philippe Jaccottet, Théophile de Viau, Du Bellay ou Yeats. Comme compositeur invité de l'Académie du Festival d'Aix en 2018, j'ai écrit un cycle de mélodies pour ténor et piano, "Ici même", sur des poèmes de Voronca.

La poésie permet de me spécialiser d'avantage sur le travail autour de la voix parlée ou chantée, avec des chanteurs ou des comédiens (je travaille aussi au Conservatoire National d'Art Dramatique). Je viens de terminer des "Nouveaux Blues", sur un texte de Virginia Woolf, pour l'Ensemble Méliades. On y trouve du blues mais aussi du gospel. La pièce sera créée à Isle le 18 mai. J'ai également achevé un mélodrame pour récitant et ensemble ("Yasilun, prière de la douceur") qui sera donné en septembre au Théâtre de l'Athénée, sur un texte de Mathias Enard, avec Didier Sandre et l'ensemble Les Apaches ; ainsi qu'un cycle sur des poèmes anglais ("The Waves" d'après Virginia Woolf toujours) pour mezzo et viole de gambe qui sera interprété par Anaïs Bertrand et Robin Pharo au Festival Radio-France à Montpellier en juillet 2019.

Dans votre processus créatif, est-ce le texte ou la composition musicale qui préexiste ?

F. T. - Je m'immerge d'abord pendant plusieurs jours dans le texte. Je me laisse porter par les images qu'il fait naître. Ces images deviennent des idées musicales. J'aime prendre le temps de chercher et de méditer sur ce que j'ai envie d'écrire. Le travail sur le rapport texte-musique et sur le sens du texte est sans fin, je suis plus sensible à ce travail dramaturgique qu'au travail sur les phonèmes (le timbre et la matière sonore des mots). Pour le reste, c'est assez simple, je me laisse porter par une "nécessité intérieure". C'est un terme de Kandinsky je crois, je le trouve très beau. Composer est un besoin. Je pense continuer encore longtemps.

Concert-lecture,

17 mars 2019 à 19 h,

au Studio Le Regard du Cygne à Paris (20e),

avec Marlène Goulard (récitante), Anaïs Bertrand (mezzo-soprano), Robin Pharo (viole de gambe).

>> fabientouchard.fr

Dans votre processus créatif, est-ce le texte ou la composition musicale qui préexiste ?

F. T. - Je m'immerge d'abord pendant plusieurs jours dans le texte. Je me laisse porter par les images qu'il fait naître. Ces images deviennent des idées musicales. J'aime prendre le temps de chercher et de méditer sur ce que j'ai envie d'écrire. Le travail sur le rapport texte-musique et sur le sens du texte est sans fin, je suis plus sensible à ce travail dramaturgique qu'au travail sur les phonèmes (le timbre et la matière sonore des mots). Pour le reste, c'est assez simple, je me laisse porter par une "nécessité intérieure". C'est un terme de Kandinsky je crois, je le trouve très beau. Composer est un besoin. Je pense continuer encore longtemps.

Concert-lecture,

17 mars 2019 à 19 h,

au Studio Le Regard du Cygne à Paris (20e),

avec Marlène Goulard (récitante), Anaïs Bertrand (mezzo-soprano), Robin Pharo (viole de gambe).

>> fabientouchard.fr